尼罗河在埃斯纳段放慢了脚步,将碧绿的绸缎铺展成一片开阔的水域。这座位于卢克索与阿斯旺之间的古老城镇,以河心岛上的卡纳克神庙分庙为灵魂,将沙漠的苍茫、河水的柔波与神庙的庄严熔铸成一幅层次分明的立体画卷。当晨雾从河面升起,或暮色为石墙镀上金边,埃斯纳便显露出它最本真的模样——一座被时光精心雕琢的河岸诗篇。

埃斯纳的河景自带一种从容的韵律。清晨,薄雾如纱幔般笼罩河面,将对岸的棕榈林虚化成淡绿色的剪影。渔船的桅杆在雾中若隐若现,船夫划桨的声响与水鸟的啼鸣交织,构成河上最早的晨曲。随着太阳升高,雾气渐散,河水便显露出它真正的颜色——不是纯粹的蓝,而是掺了沙金的碧,在阳光下泛着细碎的波光,仿佛整条河都流淌着碎钻。

河心岛的轮廓在正午时分最为清晰。这座由尼罗河冲积形成的沙洲,像一块未经雕琢的翡翠,与两岸的棕红色沙漠形成鲜明对比。岛上植被稀疏却生机勃勃:几丛纸莎草在风中摇曳,野枣树的枝桠间挂着橙红的果实,偶尔可见白鹭单足立于浅滩,长长的脖颈弯成优雅的弧线。最妙的是雨季过后,河水漫过部分沙洲,形成浅浅的湖湾,倒映着蓝天与神庙的尖顶,宛如天地间突然多出一面破碎的镜子。

埃斯纳的灵魂,藏在河心岛东端的卡纳克神庙分庙里。这座建于托勒密王朝的建筑,虽规模不及卢克索的卡纳克主庙,却以独特的选址与精妙的光影设计,成为尼罗河上最动人的宗教剧场。神庙外墙由浅黄色砂岩砌成,在阳光下泛着温暖的色泽,与河水的冷色调形成互补;而当暮色四合,石墙又会吸收最后一缕余晖,变得近乎黝黑,宛如一块巨大的阴影雕塑。

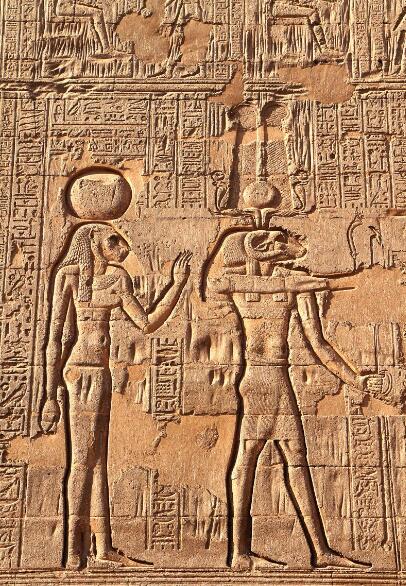

神庙的布局暗合古埃及宇宙观。正门朝向尼罗河,象征法老与河神的直接对话;进入庭院后,十二根多立克式立柱撑起第二重门廊,柱身雕刻着托勒密王朝诸王向神灵献祭的场景——这些浮雕采用“浅浮雕”技法,人物轮廓与背景几乎平齐,却在光影变化中产生微妙的层次感。当正午阳光垂直照射时,立柱的阴影会完全覆盖地面浮雕,形成“光与暗的棋盘”;而到了黄昏,斜射的阳光则会让浮雕中的金饰闪闪发光,仿佛神灵正从石中苏醒。

最震撼的场景出现在圣殿内部。这座没有屋顶的矩形空间,四壁布满托勒密时期的象形文字铭文,内容从法老功绩到天文历法无所不包。当阳光通过东侧门廊的狭缝射入,会在西墙投下一道笔直的光斑,随着太阳移动,光斑会逐渐上移,最终在正午时分照亮顶端的太阳盘浮雕——这种利用自然光计时的设计,比现代日晷更富宗教仪式感。考古学家推测,古埃及祭司曾根据光斑位置确定祭祀时辰,让每一次献祭都与宇宙节奏同步。

埃斯纳的魅力,不仅限于神庙与河水,更藏在那些被主流叙事忽略的边缘地带。神庙西侧的河岸步道,是观察当地生活的最佳窗口:渔民在浅滩修补渔网,孩童用泥巴捏出迷你神庙模型,老妇坐在棕榈叶编的遮阳棚下售卖香料与手工艺品。这些场景与神庙的庄严形成奇妙共生——宗教的肃穆与生活的烟火气,在尼罗河的见证下达成微妙平衡。

向北步行半公里,可见一片被当地人称为“沙画之地”的荒滩。雨季时,洪水会在此留下波浪状的纹理;旱季时,风又将这些沙纹重新塑造,形成类似抽象画的图案。更有趣的是,某些沙纹中会嵌着零星的陶片或石器——它们或是古埃及工匠的废弃物,或是罗马时期商队的遗物,每一片都承载着被遗忘的故事。当夕阳将沙滩染成橙红色,这些碎片便会闪烁如星,让人恍惚觉得时间从未在此流逝。

夜幕降临后的埃斯纳,是另一番景象。神庙的轮廓被灯光勾勒,在河面投下长长的倒影;渔船的灯笼在远处晃动,像一串游动的萤火虫;而沙漠深处,贝都因人的篝火偶尔会亮起,为夜空添一抹温暖的橙。此时,若站在河心岛的制高点俯瞰,便能看见一条光带沿着尼罗河蜿蜒——那是两岸城镇的灯火,而埃斯纳,正是这条光带上最静谧的节点。

当最后一班渡轮离开河心岛,神庙重新陷入黑暗,唯有河水轻拍岸石的声音在夜风中回荡。埃斯纳的昼与夜,便在这永恒的交替中循环往复——它既不属于纯粹的过去,也不完全属于现代,而是像那尊被风沙磨去面容的圣像,在时光的褶皱里,保持着一种恰到好处的模糊与神秘。

发布评论

发表评论: