埃德夫神庙静卧在尼罗河东岸的沙地上,像一本被岁月翻开的巨型石书,每一页都镌刻着托勒密王朝的辉煌与古埃及宗教的深邃。这座以鹰神霍鲁斯为主神的神庙,不仅是埃及现存最完整的神庙之一,更是一座用砂岩与光影编织的时空剧场——当晨光穿透柱廊,或暮色浸染浮雕,它便从沉睡中苏醒,向世人展示一场跨越三千年的视觉盛宴。

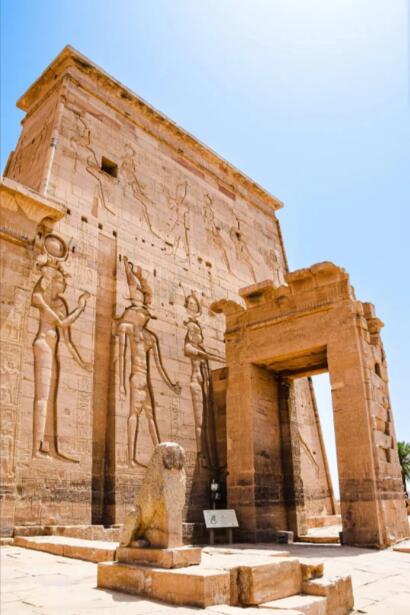

神庙的外墙是第一幕戏剧的舞台。浅黄色的砂岩在阳光下泛着蜂蜜般的光泽,表面布满细密的凿痕——那是古埃及工匠用铜制工具雕刻时留下的痕迹。正门两侧矗立着两尊六米高的黑花岗岩鹰神雕像,尽管风沙已模糊了它们的面部,但张开的双翼仍保持着拥抱天空的姿态,仿佛下一秒就要振翅冲向云霄。雕像基座上刻着托勒密十二世的献祭铭文,字母的边缘已被磨圆,却更显出一种被无数双手抚摸过的温润。

穿过门廊,便是著名的“千柱厅”——这座由186根莲花柱支撑的大厅,柱身布满螺旋状的纹饰,宛如一束束凝固的火焰。当正午阳光垂直照射时,柱子的阴影会完全覆盖地面,形成一片黑暗的森林;而当斜阳从西侧窗户渗入,光斑便会在柱身上跳跃,将莲花图案的轮廓投射在东墙上,创造出一种动态的浮雕效果。考古学家发现,这种设计不仅为了美观,更通过光影变化暗示着“光明与黑暗的永恒轮回”——古埃及人相信,霍鲁斯每日与邪恶之神塞特的战斗,正是这种宇宙秩序的缩影。

圣殿是神庙的核心,也是解读古埃及宇宙观的关键。这座没有屋顶的矩形空间,四壁布满了托勒密时期的彩色浮雕,内容从霍鲁斯战胜塞特的史诗,到法老向神灵献祭的仪式,每一幅都以惊人的细节还原了古埃及人的生活与信仰。东墙的浮雕描绘了霍鲁斯的诞生:女神伊西斯化作鸢鸟,将卵产在尼罗河边的纸莎草丛中,卵壳裂开的瞬间,金光照亮了整个画面——工匠用青金石粉末镶嵌出天空的蓝色,用赤铁矿描绘出火焰的红色,让三千年前的一幕至今仍鲜活如初。

最令人震撼的是北墙的“天文浮雕”。这里刻着托勒密三世时期的星图,黄道十二宫的符号与古埃及神灵的形象交织在一起,猎户座被描绘成奥西里斯神的化身,天狼星则与伊西斯女神的眼泪相连。当暮色从窗户斜射进来,星图的轮廓会在地面投下淡淡的阴影,仿佛夜空中的星辰正通过石墙与人间对话。学者们推测,古埃及祭司曾利用这些浮雕计算农时与祭祀日期,让每一次献祭都与宇宙的节奏同步。

埃德夫神庙的魔法,在于它对自然光的精妙运用。每日清晨,第一缕阳光会穿过东侧门廊的狭缝,在西墙投下一道笔直的光斑。随着太阳升高,光斑逐渐上移,最终在正午时分照亮顶端的太阳盘浮雕——这是霍鲁斯的象征,也是古埃及人心中“光明战胜黑暗”的具象化表达。当光斑触及太阳盘的瞬间,守庙人会敲响铜钟,钟声在石壁间回荡,仿佛神灵正通过光与声的共鸣回应人间的祈愿。

黄昏时分,神庙的西墙会变成一块巨大的画布。夕阳将浮雕中的金色装饰点燃,让霍鲁斯的鹰首、法老的王冠甚至献祭的羚羊都笼罩在一层橙红色的光晕中。此时,若站在圣殿中央向南望去,会发现门廊的立柱与天空的晚霞形成完美的垂直对齐——这种设计绝非偶然,而是古埃及建筑师对“天地轴线”的精准把握。当最后一抹余晖消失在地平线,神庙会陷入短暂的黑暗,随后,月光又会为石墙披上一层银纱,让浮雕中的圣甲虫与眼镜蛇在夜色中若隐若现,延续着这场永不落幕的光影戏剧。

埃德夫神庙的魅力,不仅在于它的完整,更在于它承载的多重时间。托勒密时期的浮雕旁,可见罗马士兵刻下的涂鸦;神庙的台阶上,保留着努比亚人祭祀时留下的脚印;甚至现代考古学家的测量标记,也与古埃及的象形文字共享着同一块石面。这些层叠的痕迹,像年轮般记录着神庙从宗教圣地到历史遗迹的变迁。

最有趣的是神庙地下的密室。这里曾是祭司存放仪式用品的地方,如今却成了风与沙的剧场。细沙从石缝间渗入,在地面堆出波浪状的纹路;风穿过狭窄的通道,在墙壁上留下低沉的呜咽声。当阳光从顶部的透气孔斜射进来,密室便变成一个巨大的沙漏,光柱中的尘埃上下翻飞,宛如时间的碎片在空气中舞蹈。

当夜幕完全降临,埃德夫神庙重新陷入寂静。唯有尼罗河的流水声从远处传来,与神庙风铃的叮咚声交织成曲。这座用砂岩与信仰建造的奇迹,既不属于纯粹的过去,也不完全属于现代——它像一艘搁浅在时间之河上的石船,载着古埃及人的宇宙观、艺术灵感与宗教热情,永远停泊在人类文明的岸边。

发布评论

发表评论: