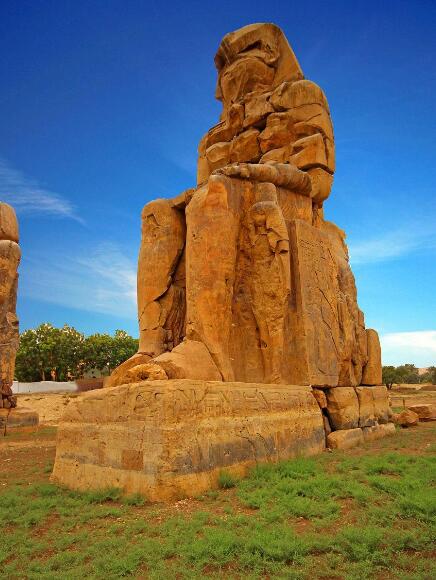

尼罗河西岸的荒原上,两尊巨像如沉默的守望者,将三千年时光凝成永恒的剪影。门农巨像——这座被风沙侵蚀得面目模糊的遗迹,却以一种近乎悲壮的姿态,将古埃及文明的辉煌与沧桑镌刻在沙漠与天空的交界处。当晨光穿透薄雾,为巨像披上淡金色的纱衣,那些被岁月剥蚀的纹路便在光影中苏醒,诉说着一段关于权力、神话与自然力量的传奇。

巨像高逾二十米,原是第十八王朝法老阿蒙霍特普三世葬祭殿前的守护者。如今,神庙的砖石早已被后世法老拆解殆尽,唯有这两尊由整块石英砂岩雕刻的坐像,在烈日与沙暴中屹立不倒。西侧巨像以单块岩石雕琢而成,东侧则由数百块石料拼接——这种技术差异在风化后形成鲜明对比:前者表面布满蜂窝状的孔洞,后者则呈现出层叠的裂痕,宛如被岁月撕开的书页。

巨像的基座浮雕是解读其身份的关键。尽管面部已模糊难辨,但基座上清晰可见的尼罗河神哈比像,仍能让人想象当年工匠如何以精妙的刀法,将河水奔涌的动态凝固在石面。河神手持莲花与纸莎草,身体呈“S”形扭曲,这种违背重力法则的姿态,恰恰印证了古埃及艺术对“永恒运动”的追求——即便在静态雕塑中,生命的力量也必须通过动态的线条得以释放。

巨像最动人的时刻始于黎明。当第一缕阳光穿透沙漠雾气,北侧巨像的裂缝中会传出低沉的嗡鸣,宛如远古的竖琴被风弦拨动。这一现象曾引发无数传说:希腊人将其附会为特洛伊英雄门农的哀歌——这位黎明女神厄俄斯之子,每日清晨以啼哭呼唤母亲;埃及人则相信,这是法老灵魂与神灵对话的密语。科学家后来揭示,声音源于热胀冷缩:夜间寒气使岩石收缩,晨光加热后空气膨胀,通过裂缝产生共振,形成类似风笛的音效。

正午时分,巨像完全暴露在烈日下。石英砂岩在高温中泛出乳白色光泽,与背后赭红色的山崖形成强烈对比。此时,巨像的轮廓线变得异常清晰:从膝部平放的双掌,到残缺王冠下的耳部轮廓,每一处弧度都经过精密计算。考古学家发现,巨像的坐姿并非随意选择——这种微微前倾的姿态,既符合法老“接受臣民朝拜”的礼仪规范,又能通过力学结构分散自身重量,避免沉陷于沙地。

黄昏是巨像最温柔的时刻。夕阳将巨像的影子拉长,投射在荒原上,宛如两座黑色的金字塔。此时,风穿过裂缝的呜咽声变得轻柔,与远处尼罗河的波涛声交织成曲。旅行者常在此刻驻足,试图从风化的石面上辨认出残留的象形文字——那些原本记录法老功绩的铭文,如今只剩零星的符号,像被撕碎的史诗残页,散落在时间的尘埃里。

巨像周边是典型的埃及荒原景观:几株孤零零的棕榈树在沙地中挣扎求生,远处散落着哈特谢普苏特神庙的残柱,更远处,帝王谷的金字塔尖在热浪中若隐若现。这种空间布局绝非偶然——古埃及人刻意将葬祭殿建于尼罗河与陵谷之间,让巨像成为连接生死两界的门户。当法老的灵魂从葬祭殿升天时,巨像便是他们最后的地球坐标;而当活人前来祭拜时,巨像又化作通往冥界的引路人。

现代游客常将巨像视为“顺路景点”,但若细观其周围环境,便能发现更多隐藏的细节:巨像脚下散落着托勒密王朝时期的陶片,证明这里曾是朝圣者的营地;基座旁的浅沟是雨水冲刷的痕迹,暗示着三千年前这片区域可能更为湿润;甚至巨像表面的蜂窝状孔洞,也被考古学家证实是早期基督教徒为获取雕刻材料而凿下的痕迹——每一道伤痕,都是不同文明在此碰撞的印记。

当夜幕降临,巨像完全融入黑暗之中。唯有星空下,它们的轮廓依然清晰可辨,如同两座被时间凝固的黑色剪影。此时,沙漠的风声、尼罗河的流水声与远处城市的灯火交织在一起,让人恍然意识到:这三千年间,巨像从未真正孤独——它们始终是这片土地上最沉默却最坚定的叙事者,用风化的身躯,讲述着关于永恒与消逝的哲学命题。

发布评论

发表评论: