尼罗河的晨雾尚未散尽时,菲莱神庙的轮廓已从碧波中浮现。这座被称作“尼罗河珍珠”的古希腊罗马式神庙,以淡黄色砂岩为肌肤,在晨光中泛着蜜糖般的光泽。游船划破镜面般的河水,螺旋桨搅碎倒映的塔门浮雕,将游客送入一场跨越三千年的视觉盛宴。

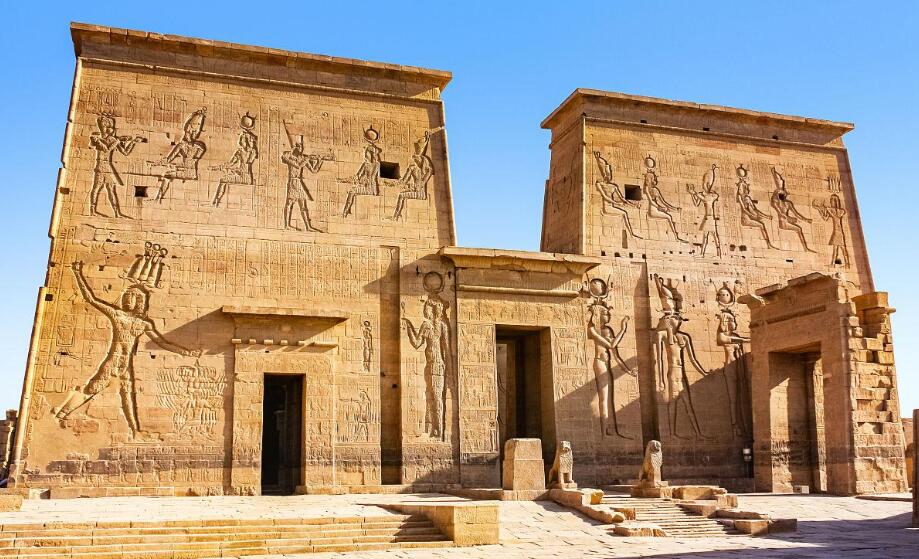

神庙原址菲莱岛因阿斯旺大坝的修建沉入纳赛尔湖底,如今矗立在阿吉尔基亚岛的复刻品,却以近乎完美的姿态重现了托勒密王朝的辉煌。双层塔门高18米,东侧立面上,伊西斯女神头戴牛角日轮冠,怀抱幼子荷鲁斯的浮雕历经切割重组仍线条流畅,牛角的弧度与日轮的光晕构成黄金分割的视觉韵律。西侧塔楼下,托勒密二世费拉迪弗新手持铁钉短棍击溃敌军的浮雕,肌肉线条与铠甲褶皱的雕刻精度,让现代工匠惊叹于古埃及人的解剖学造诣。

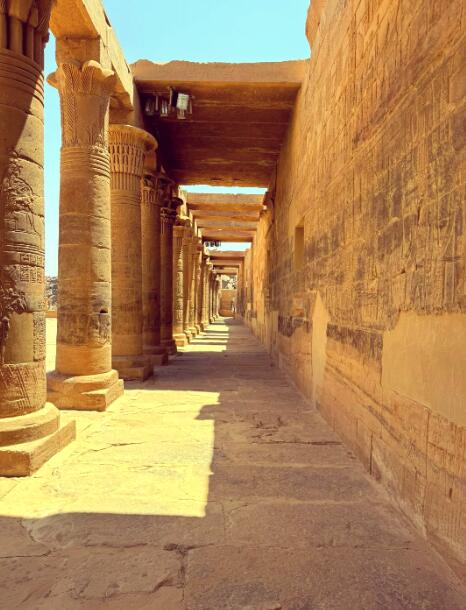

穿过塔门,前厅的16根立柱以0.618的柱间距排列,形成声学共振腔。当导游的讲解声在石柱间回荡,游客能清晰听见三千年前的祭祀吟唱仿佛穿透时空。立柱表面的莲花纹与纸莎草纹交替出现,暗合古埃及“上天下地”的宇宙观。最令人屏息的是哈托尔柱厅,七根立柱顶端雕刻着音乐女神哈托尔的面容——前六尊愁眉不展,第七尊却眉眼舒展,这组表情包般的浮雕,实则是记录古埃及新生儿存活率的密码:婴儿需熬过第七日才能确认存活,女神的表情变化正是对生命脆弱性的诗意诠释。

正午的阳光穿透哈托尔厅的天窗,在地面投射出蜂窝状的光斑矩阵。这些光斑随太阳角度移动,每小时变换一次排列组合,恰似古埃及人用建筑编写的太阳历。在产房遗址处,伊西斯为荷鲁斯哺乳的浮雕被阳光镀上金边,女神翼展三米的鸢鸟形态与婴儿蜷缩的姿态形成强烈对比,这种“保护与依赖”的构图,成为后世圣母子题材的原型。

当夕阳以37度角斜射时,神庙西墙的《奥西里斯复活图》进入最佳观赏时刻。浮雕中,伊西斯用双翼包裹丈夫残缺的躯体,缺失的生殖器部位被刻意留白,阳光恰好在此处形成菱形光斑,完成对神话的视觉补完。这种利用建筑缺陷创造神圣光影的手法,比哥特教堂的玫瑰窗早了两千年。

神庙三面被尼罗河环抱,河水在砂岩基座上冲刷出贝壳状的侵蚀纹理。游船绕行至北侧时,可见未完工的罗马式神坛——内墙留有石匠的刻度标记,半成品浮雕中,图拉真皇帝的冕旒只雕刻了三串珍珠,与完工部分形成时空错位的艺术效果。这种“未完成感”恰似古埃及文明的隐喻:当希腊化浪潮席卷而来,工匠们在传统浮雕中融入葡萄藤与酒神面具,却始终保留着象形文字的叙事框架。

夜幕降临时,神庙开启另一重面貌。泛光灯将塔门浮雕染成琥珀色,伊西斯女神的日轮冠在河面投下双重视觉重影。此时乘船离岛,船头剪开缀满星光的河水,神庙轮廓逐渐模糊成水墨画中的远山,唯有哈托尔柱厅的轮廓灯如萤火虫般闪烁,指引着穿越三千年的归途。

这座经历五次搬迁、四十万块石料重组的神庙,其魅力不仅在于建筑本身的精美,更在于它作为文明载体的包容性。当游客抚摸柱厅内早期基督教徒刻下的马耳他十字,或是在罗马式门廊下发现科普特语涂鸦,便会理解为何联合国教科文组织不惜重金将其整体迁移——菲莱神庙从来不是冰冷的文物,而是活着的文明博物馆,每一块砂岩都在诉说着信仰、权力与艺术的永恒博弈。

发布评论

发表评论: