在尼罗河东岸的金色沙丘间,康翁波神庙如一座被时光凝固的砂岩巨构,以中轴线为界,将鹰神荷鲁斯的威严与鳄鱼神索贝克的神秘镌刻进同一片天空。这座托勒密王朝时期的双神殿,以对称的建筑语言诉说着古埃及人对秩序与混沌、光明与黑暗的永恒叩问,成为尼罗河畔最摄人心魄的视觉史诗。

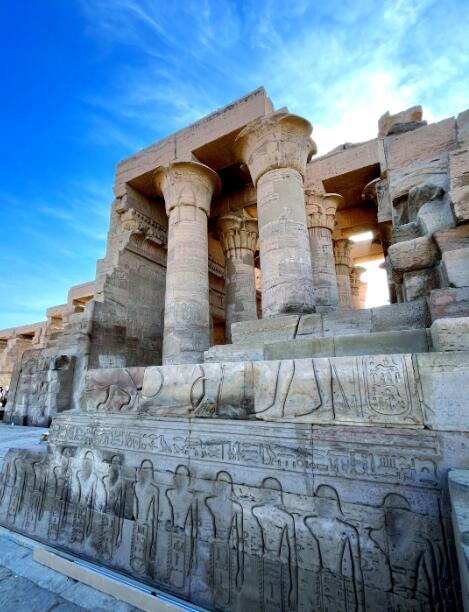

康翁波神庙的独特性始于其“双生”基因。一条中轴线将神庙一分为二,左侧供奉鹰首神荷鲁斯,右侧尊崇鳄鱼神索贝克,两座神殿共享同一围墙却自成体系。从入口处望去,两座几乎一模一样的塔门并立,左侧塔门上荷鲁斯展开双翼庇护法老,右侧塔门则雕刻着索贝克脚踏尼罗河泥沙的威严形象。这种对称设计不仅在宗教仪式上暗含“二元统一”的哲学,更在建筑美学上创造出令人震撼的视觉张力——当阳光斜照时,一侧神殿的阴影与另一侧的明亮形成强烈对比,仿佛神明正在人间演绎永恒的对峙与和解。

穿过多柱厅,16根直径2米的砂岩立柱撑起穹顶,柱头雕刻着希腊化时期的纸莎草花束与古埃及莲花纹样的融合图案。托勒密十二世时期的祭司曾在此举行“双神共祭”仪式:左侧神殿中,荷鲁斯的祭司手持沃斯权杖诵读《荷鲁斯战胜赛特》的史诗;右侧神殿里,索贝克的信徒则将鳄鱼木乃伊放入圣湖,祈求尼罗河泛滥的丰饶。这种同时进行却互不干扰的祭祀场景,被砂岩墙壁上的浮雕永久定格——左侧壁画中,荷鲁斯化作带翼的太阳圆盘,光芒穿透塔门;右侧浮雕里,索贝克张开巨口吞噬混沌,水花四溅的细节至今清晰可辨。

康翁波神庙的魔力,在于它对自然光的精妙运用。每日清晨,第一缕阳光穿透东侧塔门的狭缝,在左侧神殿的荷鲁斯雕像额头投下光斑;随着太阳升高,光斑逐渐下移,最终在正午时分照亮雕像的左眼——这便是传说中的“荷鲁斯之眼”,象征太阳与月亮的轮回。而右侧神殿的索贝克雕像则遵循另一种光影逻辑:当夕阳从西侧窗户渗入,雕像的鳄鱼鳞片会泛起金红色光泽,仿佛神明正从尼罗河底苏醒。

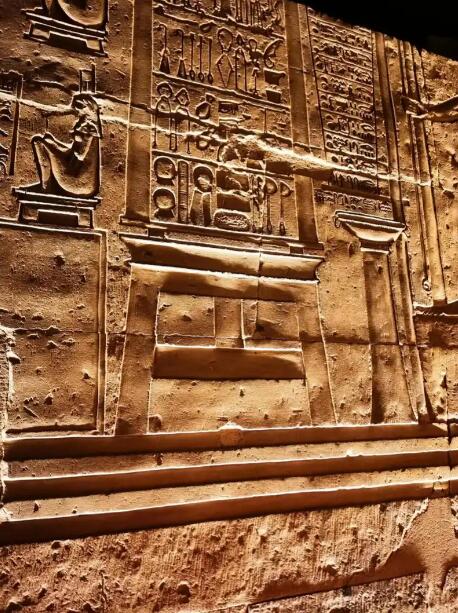

神庙后方的医疗浮雕墙,是另一处光影剧场。托勒密时期的工匠用青金石粉末镶嵌出手术刀、镊子等器械的轮廓,当月光透过穹顶的透气孔洒下,这些浮雕会投射出诡谲的阴影,宛如古代医师正在进行神秘仪式。而神庙外的尼罗河水文标尺,则在日出时与河水共同演绎着另一场光影秀:晨光将刻度线投影到水面上,祭司通过观察光影与水位的交点,便能预测当年汛期的涨落——这种融合天文与水利的智慧,让康翁波神庙成为古埃及“科技与信仰”的完美注脚。

康翁波神庙的墙壁,是古埃及人用砂岩书写的巨型史书。在左侧神殿的《荷鲁斯加冕图》中,年轻的鹰神头戴上下埃及双冠,接受众神献祭的场景被刻画得栩栩如生:祭司手持安卡生命符,乐师弹奏竖琴,连圣甲虫推粪球的细节都纤毫毕现。而右侧神殿的《索贝克创世记》则以螺旋纹象征宇宙的轮回,鳄鱼神从原始之水中跃出,口中吐出太阳圆盘,这一场景与左侧荷鲁斯战胜混沌的史诗形成微妙呼应——古埃及人用建筑语言宣告:秩序与混沌并非对立,而是宇宙永恒的舞伴。

最令人惊叹的是神庙外墙的太阳历浮雕。这块距今约5000年的石板将一年分为三季,每季4个月,每月30天,年末5天为“闰日”,其精度与现代公历仅差0.25天。当正午阳光垂直照射时,石板上的象形文字会投下清晰的阴影,形成天然的日晷——古埃及人用这种方式,将时间测量转化为一场与神明对话的仪式。

当最后一班尼罗河游轮驶离康翁波,神庙重新陷入寂静。唯有风穿过石柱的声响,与远处河水的低语交织成曲。这座用砂岩与光影建造的奇迹,既不属于纯粹的过去,也不完全属于现代——它像一艘搁浅在时间之河上的石船,载着古埃及人对天空、王权与永恒的追求,永远停泊在人类文明的岸边。

发布评论

发表评论: