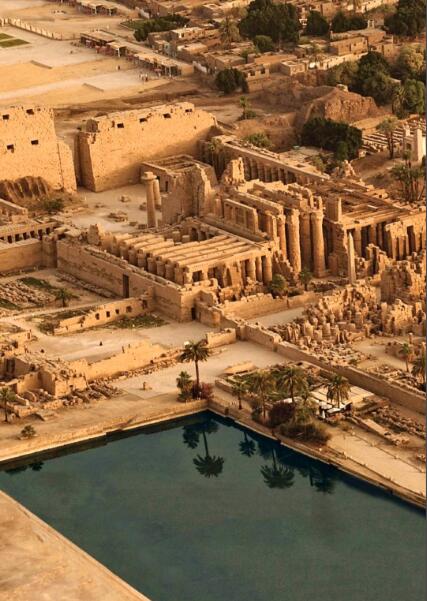

尼罗河东岸的沙地上,卡纳克神庙如同一座被时光凝固的巨型雕塑,用砂岩与光影编织着古埃及文明的史诗。这座始建于3900多年前的神庙群,历经十三代法老的增修,最终以134根擎天巨柱、20余座神殿与狮身公羊石像的阵列,将人类对神明的敬畏与对永恒的追求,镌刻成地球上最震撼的露天博物馆。

卡纳克神庙的灵魂,藏在那片被称作“多柱厅”的巨型石柱阵中。134根圆形石柱如参天巨木般拔地而起,中央12根高达23米、直径5米的石柱,顶端的莲花造型在阳光下舒展,仿佛神界与人间在此交接。当晨光穿透柱廊的缝隙,光斑在刻满象形文字的柱身上游走,将《图特摩斯三世年代记》与拉美西斯二世征战卡迭什的铭文映照得熠熠生辉。这些石柱不仅是建筑艺术的巅峰,更是古埃及人宇宙观的具象化——柱身的螺旋纹象征生命的轮回,而柱顶的莲花与纸莎草浮雕,则暗喻尼罗河两岸的丰饶。

午后时分,石柱的阴影逐渐拉长,将地面铺陈成一幅巨大的棋盘。游人穿梭其间,仰头可见柱顶的浮雕在光影中若隐若现:圣甲虫推动太阳圆盘,鹰神霍鲁斯展开双翼,法老向神灵献祭的场景被定格成永恒。此时,若站在柱厅的东端向西望去,会看见最后一缕阳光恰好照亮中央石柱的顶端,而两侧的石柱则沉浸在阴影中——这种“光明与黑暗的分界线”,正是古埃及祭司通过建筑语言诠释的“玛阿特”(宇宙秩序)理念。

卡纳克神庙的墙壁,是古埃及人用砂岩书写的巨型史书。在第二塔门的浮雕墙上,舍顺克一世的军队正跨越西奈半岛,战车扬起的沙尘被雕刻成细密的波纹;而布巴斯提斯大门上的《舍顺克圣经》,则用象形文字与浮雕结合的方式,记录了埃及攻占犹太156个村庄的壮举。这些浮雕不仅是历史的见证,更是艺术的瑰宝——人物的面部表情、衣褶的流动感,甚至战马鬃毛的飘动方向,都被工匠以0.5毫米的刻刀精准还原。

最令人惊叹的是方尖碑周围的浮雕群。图特摩斯一世方尖碑高23米、重140吨,其基座四周刻满了献祭场景:法老手持圣甲虫与莲花,向阿蒙神敬献黄金与香料;祭司们手持“瓦杰特”权杖,口中念念有词。当夕阳为方尖碑镀上金边时,浮雕中的金色装饰会反射出耀眼的光芒,仿佛神灵正通过石壁与人间对话。

卡纳克神庙的魅力,不仅限于宏伟的建筑与精美的浮雕,更藏在那些被主流叙事忽略的角落。在多柱厅的西北角,有一尊半埋在沙地中的圣甲虫雕像——当地传说,围着它顺时针转7圈可实现大愿望,逆时针转3圈则能达成小目标。于是,每日黄昏,总能看到游客们虔诚地绕行,沙地上留下的脚印与千年前的祭司足迹悄然重叠。

神庙外围的斯芬克斯大道,则是另一番景象。40尊狮身羊面像整齐排列,羊首象征阿蒙神,狮身代表力量,而每尊雕像脚下的小型拉美西斯二世雕像,则暴露了法老对永生的执念。这些石像历经3000年风沙侵蚀,面部已模糊不清,但当晨雾弥漫时,它们仿佛会从沉睡中苏醒,继续守护这条连接卡纳克与卢克索的“神之路”。

卡纳克神庙的魔力,在昼夜交替时达到巅峰。日出时分,第一缕阳光穿透第一塔门的狭缝,在方尖碑顶端投下光斑;随着太阳升高,光斑逐渐下移,最终在正午时分照亮塔门基座的铭文——这种利用自然光计时的设计,让神庙本身成为一座巨大的“日晷”。而当暮色降临,月光又会为石柱披上银纱,浮雕中的圣甲虫与眼镜蛇在夜色中若隐若现,仿佛古埃及的灵魂仍在石壁间游荡。

夜间的卡纳克神庙,是另一场视觉盛宴。人工灯光从不同角度照射石柱,创造出与白日截然不同的光影效果:原本阴森的柱厅变得温暖而神秘,浮雕中的战争场景在光影中仿佛正在上演。此时,若站在神庙中央的圣湖边,会看见月光在水面碎成千万点银星,而远处尼罗河的波光则像一条流动的星河——这一刻,卡纳克神庙不再是冰冷的石头阵,而是古埃及人与神明共舞的永恒舞台。

当最后一班游船离开尼罗河,卡纳克神庙重新陷入寂静。唯有风穿过石柱的声响,与远处河水的低语交织成曲。这座用砂岩与信仰建造的奇迹,既不属于纯粹的过去,也不完全属于现代——它像一艘搁浅在时间之河上的石船,载着古埃及人的宇宙观、艺术灵感与宗教热情,永远停泊在人类文明的岸边。

发布评论

发表评论: