尼罗河在埃德夫段蜿蜒出一道舒缓的弧线,将这座托勒密王朝时期的古城轻轻揽入怀抱。埃德夫,这座以霍鲁斯神庙为核心的小镇,像一颗被岁月打磨得温润的琥珀,将古埃及文明的辉煌与尼罗河的柔波凝固成永恒。当晨曦为神庙的方尖碑镀上金边,或暮色将河面的帆影染成淡紫,埃德夫便显露出它最动人的模样——一座在时光长河中静默绽放的河岸明珠。

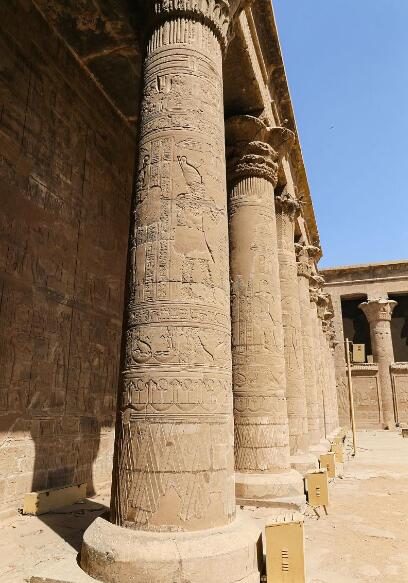

埃德夫的灵魂,无疑藏在那座保存完好的霍鲁斯神庙里。这座始建于托勒密三世时期的建筑,是埃及现存第二大神庙,却因被沙漠掩埋至近代才重见天日,得以保留最完整的原始风貌。神庙外墙由浅黄色砂岩砌成,在阳光下泛着蜂蜜般的光泽,而当夜幕降临,月光又会为石墙披上一层银纱,让浮雕中的圣甲虫与鹰神仿佛随时会振翅飞出。

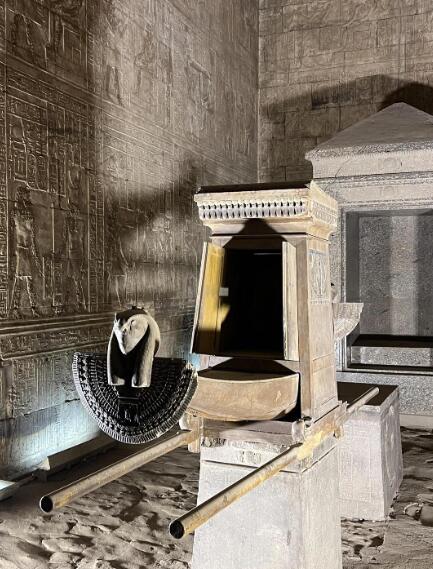

神庙的布局暗合古埃及宇宙观。正门两侧矗立着六米高的黑花岗岩鹰神雕像,尽管风沙已模糊了它们的面部,但张开的双翼仍保持着拥抱天空的姿态。穿过门廊,便是著名的“公羊大道”——这条由三百余尊圣羊斯芬克斯组成的甬道,每尊羊首都朝着尼罗河的方向,仿佛在守护着连接人间与神界的通道。当正午阳光垂直照射时,羊首的阴影会与地面镶嵌的青金石星座图重合,这种将天文与宗教融合的设计,令人叹服于古埃及人的智慧。

最震撼的场景出现在圣殿内部。这座没有屋顶的矩形空间,四壁布满了托勒密王朝时期的浮雕,内容从霍鲁斯战胜邪恶之神塞特的史诗,到法老向神灵献祭的仪式,每一幅都以细腻的刀法刻画出肌肉的张力与衣褶的流动。当晨光通过东侧门廊的狭缝射入,会在西墙投下一道笔直的光斑,随着太阳移动,光斑会逐渐上移,最终在正午时分照亮顶端的太阳盘浮雕——这种利用自然光计时的“日晷效应”,让每一次参观都成为与古埃及祭司共享的神秘仪式。

埃德夫的河景自带一种慵懒的诗意。清晨,薄雾从河面升起,将对岸的棕榈林虚化成淡绿色的剪影,渔船的桅杆在雾中若隐若现,船夫划桨的声响与白鹭的啼鸣交织,构成河上最早的晨曲。随着太阳升高,雾气渐散,河水便显露出它真正的颜色——不是纯粹的蓝,而是掺了沙金的碧,在阳光下泛着细碎的波光,仿佛整条河都流淌着碎钻。

河岸的沙洲是孩子们的天堂。雨季过后,河水漫过部分沙地,形成浅浅的湖湾,倒映着蓝天与神庙的尖顶。孩子们赤脚在水中追逐,溅起的水花在阳光下折射出彩虹,而老妇们则坐在棕榈叶编的遮阳棚下,用尼罗河泥制作陶罐,泥坯在她们手中旋转,逐渐成型为带有波浪纹的器皿。这些场景与神庙的庄严形成奇妙共生——宗教的肃穆与生活的烟火气,在尼罗河的见证下达成微妙平衡。

黄昏是埃德夫最温柔的时刻。夕阳将神庙的轮廓镀成橙红色,投在河面上的影子被拉得老长,宛如一座漂浮的金色岛屿。此时,渡船开始穿梭于两岸,船头挂着的油灯在风中摇晃,灯影在河面碎成千万点星光。若站在神庙顶层的露台俯瞰,便能看见一条光带沿着尼罗河蜿蜒——那是两岸城镇的灯火,而埃德夫,正是这条光带上最静谧的节点。

埃德夫的魅力,不仅限于神庙与河水,更藏在那些被主流叙事忽略的角落。神庙西侧的香料市场,是嗅觉的盛宴:成堆的乳香与没药散发着树脂的清苦,藏红花在陶罐中绽放出橙红的色彩,而新鲜采摘的莲花瓣则带着露水的甜香。商贩们用古埃及语残留的词汇叫卖,孩子们穿梭在摊位间,用铜币换取用蜂蜜腌制的无花果干——这些场景,让人恍惚觉得时间从未在此流逝。

向北步行十分钟,可见一片被当地人称为“星石场”的荒地。这里散落着无数磨光的石块,有些表面刻着模糊的象形文字,有些则保留着未完成的浮雕轮廓。考古学家推测,这里是古埃及工匠为神庙雕刻饰品的作坊遗址。当夕阳为石块镀上金边,那些未完成的鹰首或圣甲虫图案,便像被施了魔法般“活”过来,在风中诉说着三千年前某位工匠的遗憾与执着。

夜幕降临后的埃德夫,是另一番景象。神庙的轮廓被灯光勾勒,在河面投下长长的倒影;渔船的灯笼在远处晃动,像一串游动的萤火虫;而沙漠深处,贝都因人的篝火偶尔会亮起,为夜空添一抹温暖的橙。此时,若沿着河岸漫步,便能听见河水轻拍岸石的声音,与神庙方向传来的晚祷钟声交织——这是埃德夫的夜曲,一首用石、水、光与声音谱写的永恒诗篇。

当最后一班渡轮离开码头,神庙重新陷入黑暗,唯有河水轻拍岸石的声音在夜风中回荡。埃德夫的昼与夜,便在这永恒的交替中循环往复——它既不属于纯粹的过去,也不完全属于现代,而是像那尊被风沙磨去面容的圣像,在时光的褶皱里,保持着一种恰到好处的模糊与神秘。

发布评论

发表评论: