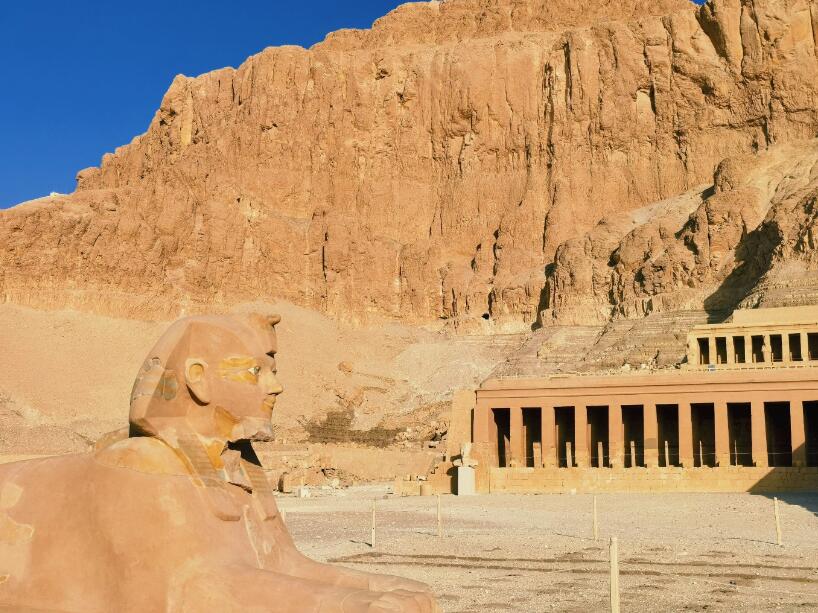

尼罗河西岸的代尔·巴哈里,乳白色石灰岩山崖如屏风般矗立,哈特谢普苏特女王神庙便镶嵌在这道天然屏障的褶皱中。这座由三层柱廊叠升而成的建筑群,以近乎挑衅的姿态与陡峭山崖形成对话——当晨曦穿透干燥的空气,金色阳光为神庙披上战甲,那些长达百米的缓坡、规整如琴键的科林斯式巨柱,以及守护台阶的鹰面蛇身雕像,共同编织出一幅超越时空的几何诗篇。

神庙的建造者深谙自然与人工的共生之道。设计师塞尼穆特摒弃了传统金字塔的垂直压迫感,转而采用水平延展的阶梯式布局:第一层平台隐于谷底,与尼罗河泛起的粼光遥相呼应;第二层柱廊借山崖的陡峭形成视觉缓冲;至第三层圣殿,建筑终于挣脱地心引力,以轻盈的姿态悬于半空。这种设计暗合古埃及“玛阿特”(宇宙秩序)理念——当游客沿着缓坡拾级而上,两侧坡道形成的强烈透视效果,会让人产生“攀登天阶”的错觉,而背景中红褐色山岩的粗粝质感,恰好中和了石质建筑的冰冷。

特别值得玩味的是神庙与邻近建筑的空间对话。北侧第十一王朝门图霍特普二世神庙的残柱,与哈特谢普苏特神庙的完整结构形成跨越五百年的呼应。前者采用密集的短柱群,后者则以疏朗的巨柱阵列破局,这种“疏可走马,密不透风”的对比,让两座建筑在对话中达成美学平衡。当夕阳为山崖镀上琥珀色光晕,神庙的轮廓线与山体褶皱完美重叠,仿佛整座建筑是从岩层中自然生长而出。

神庙的立面是古埃及最宏大的露天画廊。第二层柱廊内壁的“庞特远征图”,以连续叙事手法记录了女王派往今索马里地区的商队:画中棕榈树以真实比例呈现,乳香树汁液滴落的动态被定格,连商人们搬运豹皮的肌肉线条都纤毫毕现。这些采用“凹雕”技法(图像低于石面)的浮雕,在正午阳光下会产生强烈的明暗对比,人物轮廓如被炭笔勾勒般清晰;而当斜阳穿透柱廊间隙,光斑会在壁画上跳跃游走,仿佛为千年前的场景注入生命律动。

第三层圣殿的奥西里斯柱廊更具戏剧性。每根多立克式立柱前都曾矗立着化身为冥神的女王雕像——尽管多数雕像的面部已被凿毁,但残留的王冠与双权杖仍昭示着至高权力。柱廊尽头的阿蒙神殿天顶绘有深蓝色星空,金色星座以真实天文位置排列,当月光透过门廊缝隙洒落,地面会浮现出缩小版的尼罗河泛滥周期图,这种将实用历法与宗教艺术融合的智慧,令人叹服。

现代考古复原显示,神庙原始色彩远比今日所见浓烈。第一层平台曾遍植从庞特引进的没药树,乳白色树干与朱红色果实形成视觉冲击;第二层柱廊的方解石柱身原本覆盖着孔雀石镀层,在阳光下闪烁着翡翠般的光泽;就连鹰面蛇身雕像的羽翼,也曾用青金石碎片拼贴出深邃的蓝色。这些色彩并非单纯装饰——古埃及人相信,特定颜色能激活神庙的“巴”(灵魂),让建筑本身成为连接人间与神界的媒介。

材质的对比运用同样精妙。神庙主体采用本地砂岩,其暖黄色调与山崖的冷灰色形成互补;而从阿斯旺运来的红色花岗岩,被用于雕刻圣羊斯芬克斯和方尖碑基座,这种材料的跨区域调用,既彰显女王权威,又通过色彩冷暖过渡强化了空间层次感。当游客抚摸柱廊上被风化的石面,指尖传来的不仅是岁月痕迹,更是古埃及工匠对材质特性的深刻理解——他们刻意保留了砂岩的颗粒感,让阳光在凹凸表面投射出更丰富的阴影。

站在神庙最高处的观景台俯瞰,尼罗河如一条银链蜿蜒东去,帝王谷的法老陵墓群散落在对岸山麓,而脚下这座由女性法老建造的“百万年神庙”,正以它特有的几何秩序与自然景观融为一体。当暮色四合,山风穿过柱廊发出空灵回响,那些被夕阳拉长的影子,仿佛是古埃及文明在时间长河中投下的永恒坐标。

发布评论

发表评论: