在厄瓜多尔首都基多(Quito)的清晨,当第一缕阳光穿透海拔2850米稀薄空气中的薄雾,照亮殖民时期教堂金顶与现代摩天大楼的交错轮廓时,这座被联合国教科文组织列为世界文化遗产的城市便开始了它独特的双重奏鸣——一边是保存完好的西班牙殖民时期建筑群在安第斯山脉的环抱中诉说着四百年的历史,另一边则是充满活力的现代都市在火山高原的舞台上演绎着当代拉美的脉搏。基多不仅是厄瓜多尔的政治与文化心脏,更是一座在地理、历史与文化维度上不断折叠与重构的奇幻之城。作为南美洲保存最完好的殖民城市(其老城区面积达320公顷,拥有超过130座历史建筑),基多以其独特的海拔高度带来的微气候、完整的殖民时期城市肌理、活态的安第斯与非洲-厄瓜多尔文化传统,以及现代艺术与科技的蓬勃活力,向世人展示着一座高原之城所能承载的极致多元性。在这里,印加帝国的古老道路与西班牙殖民者的石砌大道重叠,天主教大教堂的穹顶与本土宗教的祭祀场所共存,而高科技创业公司与传统手工艺品市场则在同一条街道上比邻而居,共同编织出一幅跨越五个世纪的时空织锦。

基多的地理位置本身就是一部人类适应极限环境的史诗。这座城市坐落在安第斯山脉的科托帕希火山(Cotopaxi)与皮钦查火山(Pichincha)之间的高原盆地中,地理坐标为南纬0°15′,西经78°30′,海拔2850米(比拉萨还要高300多米),是世界上第二高的首都(仅次于玻利维亚的拉巴斯)。这种"赤道高原"的特殊位置造就了基多独一无二的气候特征——尽管位于热带,但由于海拔效应,全年平均气温稳定在13-15℃之间,形成了"永恒春天"的宜人环境。然而,这种高度也带来了严峻挑战:氧气含量仅为海平面的75%,紫外线辐射强度却高出40%,而频繁的云雾和突如其来的阵雨则塑造了城市朦胧而多变的天际线。

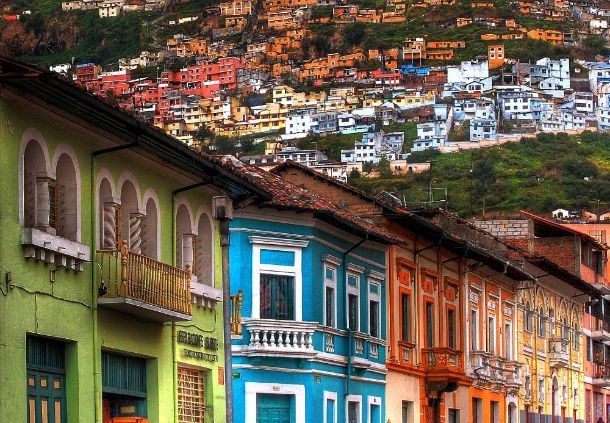

基多的城市肌理深深烙印着其地理约束。殖民时期的规划者将城市核心区布局在相对平坦的山谷盆地中,而随着人口膨胀,现代城区则如梯田般向四周的山坡蔓延。这种"向高处生长"的城市发展模式催生了独特的交通景观——缆车系统(Teleférico)不仅是一种交通工具,更是连接贫民窟与城市中心的生命线。自1999年开通以来,这些悬挂在山峦之间的红色缆车车厢每天运送超过10万人次,让居住在海拔3000米以上贫民区的居民能够便捷地抵达市中心工作。更令人惊叹的是基多地铁系统(尽管目前仅有一条线路),它如同一条地下动脉,穿越火山岩地质层,连接着城市的各个功能区。

基多的水资源管理堪称高原城市的典范。流经市中心的瓜亚基尔河支流(如Tumbaco和Pomasqui河)为城市提供了生命之水,但也带来了洪涝风险。20世纪末的"绿色基多"计划通过建设18个人工湖泊、120公里生态走廊和超过2万公顷的城市森林,不仅缓解了水土流失问题,还创造了独特的"城市-自然"共生系统。其中,南公园(Parque Metropolitano)作为城市绿肺,其湖泊系统通过精密的水文工程设计,既调节了城市微气候,又为候鸟提供了栖息地。地质学家指出,基多盆地的特殊地质构造(由古老的火山岩和沉积岩组成)使其成为南美洲地震活动最频繁的城市之一(年均200次微震),因此建筑法规严格规定所有高层建筑必须采用抗震设计,这种约束反而催生了独特的"柔性建筑美学"——许多公共设施(如图书馆和博物馆)采用悬挑结构和减震材料,外观上呈现出轻盈而富有张力的形态。

基多的历史街区(老城区)是南美洲保存最完整的殖民城市景观,其密集的历史建筑群(超过130座)被联合国教科文组织誉为"美洲的西斯廷教堂"。漫步在老城区的石板街道上,仿佛穿越回16世纪——圣弗朗西斯科大教堂(La Catedral Primada)的巴洛克立面与圣多明各修道院(Convento de Santo Domingo)的文艺复兴式回廊诉说着西班牙帝国的辉煌,而圣奥古斯丁教堂(Iglesia de San Agustín)和耶稣会教堂(Iglesia de la Compañía de Jesús)则以其华丽的镀金内饰(被称为"基多巴洛克")展示了殖民时期艺术的巅峰。这些建筑不仅承载着欧洲建筑风格的烙印,更巧妙地融入了安第斯本土元素——例如,许多教堂的地下室直接建在印加帝国时期的祭祀场所之上,而教堂墙壁上装饰的羊驼毛挂毯和土著图案瓷砖则无声地讲述着文化融合的故事。基多的宗教遗产是其历史深度的另一个维度。

作为"南美的宗教首都",基多拥有30多座大教堂和修道院,其中最著名的是基多大教堂(Catedral Metropolitana)和圣弗朗西斯科教堂(Basílica del Voto Nacional)。这些宗教建筑不仅是信仰的场所,更是艺术与历史的宝库——圣弗朗西斯科教堂的地下墓穴保存着超过2.5万具遗骸,形成了一个令人震撼的"死亡博物馆";而耶稣会教堂的镀金祭坛(高45米,重达20吨)则是世界上最大的巴洛克式木雕之一。更独特的是"宗教游行"传统——每年圣周(Semana Santa)期间,基多都会举行全拉丁美洲最壮观的宗教游行,数以万计的市民身着传统服饰,抬着精美的圣像穿过老城区的街道,重现圣经故事的场景,这种宗教表达方式已被列入联合国非物质文化遗产名录。基多的现代艺术与文化遗产保护形成了独特的共生关系。

在文化之家(Casa de la Cultura Ecuatoriana)和基多现代艺术博物馆(Museo de Arte Contemporáneo)中,当代艺术家们通过装置艺术、摄影和数字媒体重新诠释着殖民历史与安第斯传统。其中,"魔幻现实主义"画家奥斯瓦尔多·瓜亚萨明(Oswaldo Guayasamín)的作品占据了重要地位,他的画作以强烈的色彩和情感冲击力描绘了拉丁美洲的社会现实与精神世界。更令人振奋的是"基多国际双年展"(自2004年起举办),这个聚焦拉美当代艺术的平台吸引了全球策展人和收藏家的目光,为城市注入了创新的活力。与此同时,传统手工艺(如纺织、金银细工和陶器制作)在圣弗朗西斯科广场周边的工作室里得到传承,工匠们使用世代相传的技艺创造出独一无二的艺术品,这些作品既保留了安第斯传统的精髓,又融入了现代设计的美学。

基多的文化景观是一部浓缩的拉丁美洲史。作为前印加帝国基图(Quitu)文化的中心,这座城市建立在古代卡兰克(Caranqui)和基图(Quitu)文明的遗址之上。1534年,西班牙征服者塞巴斯蒂安·德·贝拉尔卡萨尔(Sebastián de Belalcázar)在此建立了殖民据点,将欧洲的规划理念强加于这片土地——棋盘状的街道网格、石砌的教堂和总督府,以及严格的种族隔离制度。这种殖民遗产与原住民传统的碰撞至今仍在城市空间中清晰可见:老城区的鹅卵石街道上,巴洛克风格的教堂与印第安市场(如Otavalo市场的延伸)比邻而居,而身着传统服饰的印第安商贩(如基图帽和羊驼毛披风)依然用古老的克丘亚语(Quechua)叫卖手工艺品。

基多的社会结构是一部生动的阶层分化史。站在圣胡安山(Cerro San Juan)的观景台上俯瞰全城,可以清晰地看到社会经济地位与海拔高度的惊人关联——富人区(如北基多的La Mariscal和Cumbayá)位于海拔2900米以上的北部高地,拥有宽敞的别墅、国际学校和私立医院;而低收入社区(如南基多的Guamani和Nueva Loja)则拥挤在海拔2700米以下的南部谷地,那里房屋密集、基础设施薄弱。这种"垂直隔离"现象并非偶然,而是历史政策(如1970年代的土地改革失败)和市场经济共同作用的结果。交通系统进一步强化了这种分化——快速公交系统(Metrobús Q)的优质线路主要服务于北部,而南部贫民窟的居民往往需要换乘多次才能抵达市中心。

基多的美食文化是其多元融合的味觉体现。这里的招牌菜"烤豚鼠(Cuy Asado)"(一种源自印加传统的菜肴)与"海鲜海鲜饭(Arroz con Mariscos)"(受西班牙和亚洲影响)并存,而"巧克力(Chocolate)"(厄瓜多尔是世界上最大的可可生产国之一)则以其70%以上可可含量的纯黑巧克力闻名全球。更独特的是"混合美食"——例如"印第安-西班牙融合菜"(如用玉米饼包裹的烤牛肉配鳄梨酱)和"非洲-厄瓜多尔风味"(如用椰奶炖煮的海鲜),这些菜肴反映了基多作为文化熔炉的特质。在La Floresta和García Moreno等街区,有机餐厅和慢食运动的兴起则展示了基多年轻一代对可持续饮食的追求。

站在基多圣弗朗西斯科广场的中央,望着周围熙熙攘攘的人群——西装革履的银行家、身披传统斗篷的印第安妇女、背着相机的大学生和匆匆赶路的街头小贩——你会意识到这座城市不仅是地理意义上的存在,更是拉丁美洲精神的鲜活体现。基多以其2850米海拔带来的独特气候、超过130座殖民时期建筑构成的历史密度、以及持续迸发的艺术创造力,向世界展示着一座高原之城所能承载的极致多元性。这座云端的时空折叠之城提醒我们,真正的城市魅力不在于整齐划一,而在于矛盾与包容的共生;不在于完美无缺,而在于不断自我革新的勇气。基多,这座在安第斯山巅寻找平衡的城市,将继续以其独特的方式,书写着拉丁美洲的未来篇章。

发布评论

发表评论: