在秘鲁西部那片狭长的海岸平原之上,一座繁华喧嚣的都市宛如梦幻般的海市蜃楼,傲然矗立于阿塔卡马沙漠的边缘地带——这便是利马(Lima),秘鲁的首府以及规模最大的城市。这座拥有近五百年漫长历史的城市,不仅是秘鲁的政治、经济与文化核心,更是一座在极端恶劣自然环境中顽强崛起、绽放奇迹光芒的城市。利马凭借其独一无二的地理位置、底蕴深厚的历史遗产、错综复杂的城市生态以及鲜明独特的文化融合,向世人全方位展示了一座沙漠城市所能蕴含的极致多元风貌。作为地理坐标上连接安第斯山脉与太平洋的关键枢纽(南纬12°06′,西经77°03′),利马不仅是秘鲁的心脏所在,更是南美洲文明交汇的重要十字路口,一个在干旱与湿润、古老与现代、贫穷与富裕的激烈碰撞与交融中,持续重塑自我的动态城市实体。

利马的地理位置,本身就是一部人类在极限环境中顽强适应的壮丽史诗。这座城市坐落于秘鲁西部沿海平原,地理坐标精确为南纬12°06′,西经77°03′,距离太平洋海岸线仅仅约15公里,海拔高度不足50米,堪称世界上规模最大的沙漠城市之一。它被紧紧夹在安第斯山脉西麓与太平洋冷流之间,从而形成了别具一格的沿海沙漠气候——年降水量稀少至不足10毫米,然而却终年被浓厚的雾气(当地人称之为“garúa”)所笼罩,这种看似相互矛盾的气候特征,共同塑造了利马独特非凡的生存环境。

利马在水资源管理方面堪称全球典范。尽管身处干旱的沙漠地带,但得益于奎尔卡亚冰川的融水以及秘鲁寒流带来的湿润空气,这座城市通过古老的引水渠系统(诸如Huatica和Ate)与现代水利工程相辅相成,成功解决了供水难题。最为令人惊叹不已的是“雾水收集”技术——当地居民巧妙利用稠密的雾气,借助特殊的网状结构来收集水分,这种古老智慧与现代科技完美融合的方式,为城市提供了弥足珍贵的淡水资源。地质学家指出,利马所处的冲积平原由河流沉积物与火山灰共同构成,这种肥沃的土壤搭配上充足的阳光,使得城市周边得以发展出繁荣昌盛的农业区,生产出种类繁多的蔬菜和水果,有力地支撑起了庞大的人口需求。

利马的城市布局深深烙印着地理条件的制约痕迹。殖民时期的规划者将城市核心区域精心布局在相对平坦的里马克河谷地带,而随着人口的急剧膨胀,现代城区则如同章鱼的触手一般,向四周的沙漠与山地肆意蔓延。这种“向沙漠与山地扩张”的城市发展模式,催生出了别具一格的交通景观——狭窄的殖民时期街道与宽阔的现代高速公路相互交织,贫民窟(例如Villa El Salvador)与富人区(诸如Miraflores和San Isidro)形成了鲜明而强烈的对比。更为令人惊叹的是“垂直分层”的社会空间结构——富人区通常坐落于海拔稍高的沿海山脉或南部绿化带区域,而低收入社区则拥挤地分布在北部沙漠边缘或河流泛滥平原,这种空间上的隔离状况,深刻地反映了秘鲁社会经济的巨大分化。

利马的历史街区(老城区)堪称南美洲保存最为完整的殖民城市景观之一,其密集分布的历史建筑群(超过1600座)被联合国教科文组织赞誉为“美洲的罗马”。漫步在老城区的鹅卵石街道上,仿佛瞬间穿越回了16世纪——圣弗朗西斯科大教堂(Basílica y Convento de San Francisco)那巴洛克风格的立面与圣多明各修道院(Convento de Santo Domingo)文艺复兴式的回廊,静静诉说着西班牙帝国的辉煌过往,而圣奥古斯丁教堂(Iglesia de San Agustín)和耶稣会教堂(Iglesia de la Compañía de Jesús)则凭借其华丽夺目的镀金内饰(被称作“利马巴洛克”)完美展示了殖民时期艺术的巅峰造诣。这些建筑不仅深深烙印着欧洲建筑风格的鲜明印记,更巧妙地融入了安第斯本土元素——例如,众多教堂的地下室直接修建在印加帝国时期的祭祀场所之上,而教堂墙壁上装饰的羊驼毛挂毯以及土著图案瓷砖,则无声却有力地讲述着文化融合的动人故事。

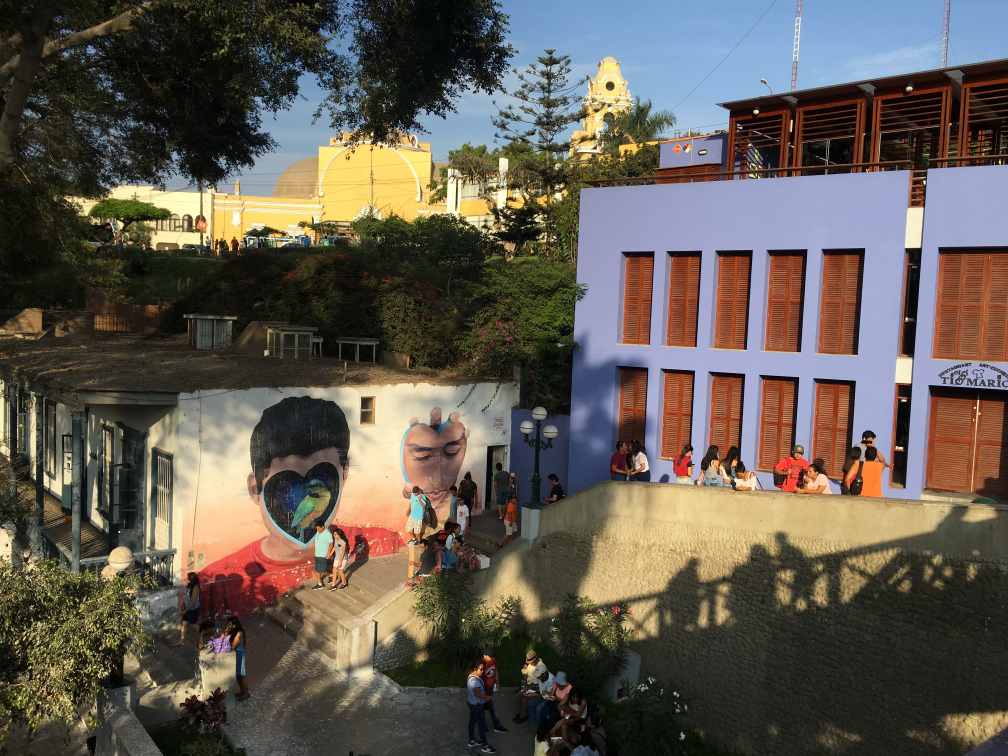

利马的宗教遗产是其历史深厚底蕴的另一个重要维度。作为“南美的宗教首都”,利马拥有30多座宏伟壮观的大教堂和修道院,其中最为著名的当属利马大教堂(Catedral Metropolitana)和圣弗朗西斯科教堂(Basílica y Convento de San Francisco)。这些宗教建筑不仅仅是信仰的神圣场所,更是艺术与历史的无价宝库——圣弗朗西斯科教堂的地下墓穴保存着超过2.5万具遗骸,形成了一个令人震撼不已的“死亡博物馆”;而耶稣会教堂的镀金祭坛(高达45米,重达20吨)则是世界上规模最大的巴洛克式木雕之一。更为独特的是“宗教游 在艺术领域中,被誉为“魔幻现实主义”大师的画家费尔南多·德·希斯内罗斯(Fernando de Szyszlo)无疑占据了一席之地。他的画作,以其浓烈的色彩与深刻的情感张力,生动展现了拉丁美洲的社会风貌与精神内核。尤为振奋人心的是,自2004年起举办的“利马国际双年展”,这一聚焦于拉美当代艺术的盛会,吸引了全球范围内策展人与收藏家的瞩目,为这座城市注入了源源不断的创新活力。与此同时,在圣弗朗西斯科广场周边的工坊里,传统手工艺如纺织、金银细工及陶器制作等技艺得以传承,工匠们以世代相传的智慧,打造出别具一格的艺术品,既保留了安第斯文化的精髓,又巧妙融合了现代设计的审美理念。

利马的社会结构,宛如一部鲜活的社会阶层分化史。站在圣卢西亚山(Cerro Santa Lucía)的观景台上,全城景象尽收眼底,社会经济地位与地理位置、海拔高度的微妙关联一目了然——富人区,诸如Miraflores与San Isidro,坐落于海拔稍高的沿海山脉或南部绿意盎然的地带,那里别墅宽敞,国际学校与私立医院林立;而低收入社区,如Callao与Ventanilla,则蜷缩在海拔较低的北部沙漠边缘或河流泛滥平原,房屋密集,基础设施相对滞后。这种“空间隔离”现象,实则是历史政策(诸如20世纪70年代土地改革的失败)与市场经济共同作用下的产物。交通系统进一步加剧了这种分化——快速公交系统(Metropolitano)的优质线路主要覆盖北部区域,而南部贫民窟的居民则需多次换乘方能抵达市中心。

利马的美食文化,是其多元融合的味觉盛宴。招牌菜“酸橘汁腌鱼(Ceviche)”,这道源自印加传统的海鲜佳肴,与“烤豚鼠(Cuy Asado)”,一道承载安第斯风情的传统美食,交相辉映。而秘鲁,作为全球最大的可可生产国之一,其巧克力以70%以上可可含量的纯黑巧克力闻名遐迩。更为独特的是“混合美食”的兴起——诸如“印第安-西班牙融合菜”,将玉米饼包裹的烤牛肉与鳄梨酱巧妙结合,以及“非洲-秘鲁风味”,以椰奶炖煮的海鲜展现异域风情,这些菜肴无不彰显着利马作为文化熔炉的独特魅力。在Barranco与Miraflores等街区,有机餐厅与慢食运动的兴起,更是利马年轻一代对可持续饮食理念的追求与践行。

立于利马圣马丁广场的中心,环顾四周熙熙攘攘的人群——身着笔挺西装的商人、披着传统斗篷的印第安妇女、背着相机的大学生以及行色匆匆的街头小贩——你会深刻感受到,这座城市不仅是地理意义上的存在,更是拉丁美洲精神的鲜活写照。利马,以其坐落于沙漠与海洋之间的独特地理位置、超过400年的殖民与移民历史,以及持续迸发的艺术创造力,向世界展示了一座沙漠城市所能承载的极致多元性。这座如梦似幻的永恒之城,以其独有的方式提醒我们:真正的城市魅力,不在于整齐划一的外表,而在于矛盾与包容的和谐共生;不在于完美无瑕的表象,而在于不断自我革新的勇气与决心。利马,这座在沙漠边缘寻求平衡的城市,正以其独特的姿态,继续书写着拉丁美洲的未来篇章。在这里,每一条街道、每一座建筑、每一种文化,都在诉说着一个关于多元、包容与不断前行的故事,共同编织出一幅绚丽多彩的拉丁美洲画卷。

发布评论

发表评论: