在秘鲁西部绵延的海岸平原上,一座被太平洋冷雾轻抚的白色都市自沙漠腹地崛起——利马,这座始建于1535年的殖民古城,既是南美洲西班牙语世界最古老的首都之一,亦是现代秘鲁的政治经济命脉。它宛如一本被风沙雕琢的古老典籍,在安第斯山脉的凝视与秘鲁寒流的浸润下,层层铺展着印加帝国的余韵、西班牙征服者的野心、非洲奴隶的血泪、华人移民的坚韧,以及当代拉美社会的复杂肌理。利马的独特性在于其矛盾的存在:一座矗立于世界最干旱沙漠(阿塔卡马沙漠)边缘的城市,却因秘鲁寒流带来的浓雾而生机盎然;一座海拔不足百米(平均海拔约154米)的低地都市,却统辖着安第斯高原与亚马逊雨林的广袤疆土;一片看似缺乏自然奇观的沿海平原,却孕育了影响整个美洲的文明交融进程。利马的城市叙事,本质上是一部关于适应、融合与超越的史诗。

一、地理褶痕中的生存智慧:沙漠边缘的水与绿

利马的地理位置本身就是自然与人类博弈的壮丽史诗。它坐落于秘鲁中西部的里马克河冲积平原,北接通贝斯沙漠,南连莫切谷地,西濒浩瀚的太平洋,东倚高耸的安第斯山脉。这种“四境皆限”的地理格局赋予利马独特的微气候——受秘鲁寒流(洪堡洋流)影响,沿海地区终年被浓雾笼罩(当地称为“加鲁亚”garúa),年降水量不足10毫米,却因地表水汽凝结而在城市绿地中滋养出惊人的生物多样性。与此同时,阿塔卡马沙漠(被公认为地球上最干燥的非极地地区)的延伸部分,使利马周边景观呈现出超现实的荒芜美感:沙丘与混凝土建筑群交错,仿佛一座现代文明孤岛悬浮于地质时间的海洋中。

利马人应对极端干旱环境的智慧堪称人类适应学的典范。早在印加时期,先民便通过修建“阿蒙加”(amunas)——一种将高山融雪引入旱谷的石砌导水系统——来缓解旱季用水危机。西班牙殖民者继承并扩展了这一智慧,在里马克河上游建造了一系列梯级水库与引水渠,部分设施至今仍在使用。现代利马则发展出一套精密的分时供水网络:居民区实行间歇性供水(通常每日4-6小时),高层建筑普遍配备大型储水罐,贫民窟居民则依赖水车配送或非法打井。更具创新性的是,利马市政府与科研机构合作推广“雾网”(fog catchers)技术——在沿海山丘架设大型尼龙网格,通过拦截浓雾中的水滴收集淡水,这种古老安第斯技术的现代化应用为城市周边社区提供了宝贵的补充水源。

城市景观中的绿色奇迹同样诉说着生存的韧性。尽管自然条件严苛,利马却在殖民时期发展出了独特的“庭院文化”(huertos familiares)——在私人住宅与修道院内部开凿蓄水池,种植耐旱的橄榄树、葡萄藤与仙人掌科植物,形成一个个自给自足的微型生态系统。今天的米拉弗洛雷斯区(Miraflores)与巴兰科区(Barranco)仍保留着大量殖民时期的贵族庭院(casas coloniales),其精美的铁艺阳台与爬满常春藤的石墙下,往往隐藏着精心设计的水循环系统。更具象征意义的是拉斯莱纳斯区(Las Lomas)的“雾林”——某些适应力顽强的树木(如秘鲁胡椒树)通过叶片直接吸收雾气中的水分,在毫无降水的环境中顽强生长,这些“自灌溉森林”构成了城市最珍贵的绿色肺叶。

二、文明褶痕中的身份拼图:从印加废墟到全球化都市

利马的历史层积堪称南美洲最复杂的文明拼图。1535年1月18日,西班牙征服者弗朗西斯科·皮萨罗(Francisco Pizarro)在里马克河畔选定城址时,脚下仍是印加帝国“钦察苏尤”(Chinchaysuyu,北方行省)的重要祭祀中心。殖民者刻意摧毁了原有的印加建筑(包括传说中的太阳神庙遗址),在废墟上用掠夺来的安第斯石材建造巴洛克风格教堂与总督府,这种空间置换不仅是权力的更迭,更是文明记忆的暴力改写。如今,在利马历史中心(Centro Histórico)的地下考古层中,考古学家仍能发现印加陶器碎片与西班牙瓷砖共存的奇特地层,宛如被压缩的时间胶囊。

殖民时期的利马曾是“新大陆的罗马”——作为西班牙在南美的行政中枢,这里汇聚了来自伊比利亚半岛、意大利、佛兰德斯与中国的奢侈品,同时也是残酷剥削体系的神经中枢。印第安人被迫在银矿与种植园劳作至死,非洲奴隶被贩卖来填补劳动力空缺,而华人苦力则在19世纪后成为修建铁路与种植古柯的主力。这种多元压迫催生了独特的混血文化(mestizaje):克丘亚语词汇渗透进西班牙语方言,非洲节奏影响了安第斯音乐,华人烹饪技艺改造了传统秘鲁菜肴。最具代表性的“克里奥尔美食”(comida criolla)——如用非洲炖煮技法制作的“卢库玛”(lomo saltado,牛肉炒饭配土豆)与融合华人面条传统的“丘尔卡”(chupe de camarones,虾汤)——正是这种文化杂交的味觉见证。

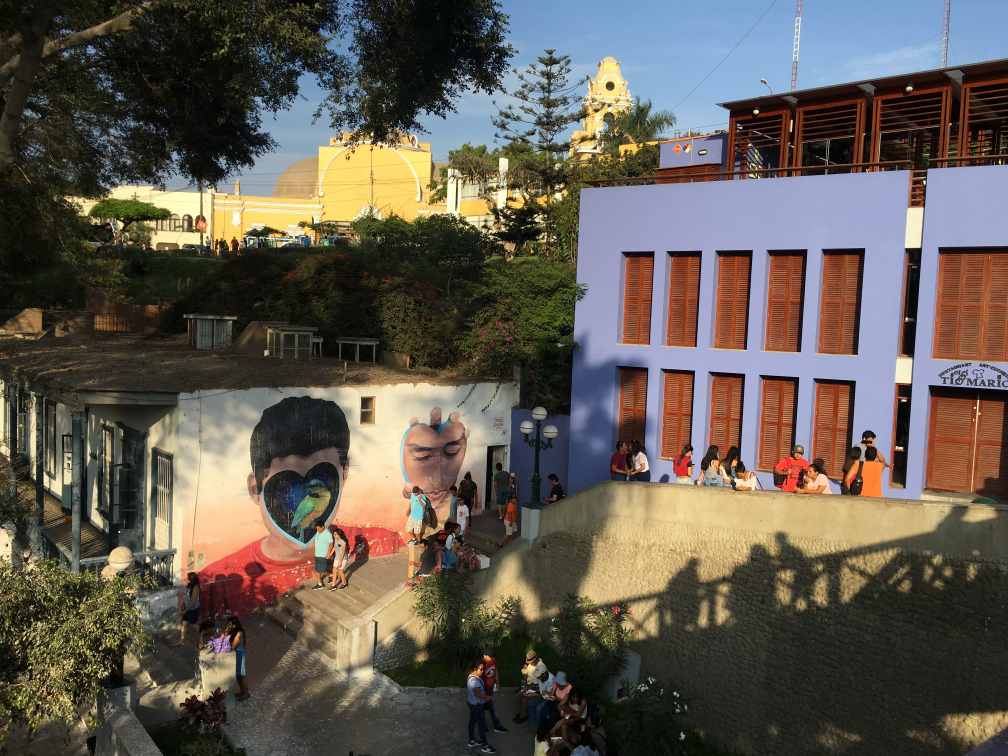

利马的现代性同样在其文明褶痕中留下深刻印记。20世纪中叶,随着秘鲁经济改革的推进,利马经历了前所未有的城市化浪潮。来自安第斯高原的移民涌入城市,在沙漠边缘的贫民窟中搭建起简陋的住所,形成了独特的“边缘城市”景观。这些社区虽缺乏基础设施,却孕育出充满活力的街头文化:从说唱音乐到涂鸦艺术,从传统节庆到现代派对,利马的边缘地带成为文化创新的温床。与此同时,利马的高端区域则展现出全球化的另一面:米拉弗洛雷斯区的海滨步道与巴兰科区的艺术画廊,吸引着来自世界各地的游客与投资者,形成了一幅矛盾而和谐的都市图景。

利马的文明褶痕不仅体现在空间与时间的交错中,更体现在其居民的身份认同上。在这里,一位街头小贩可能同时说着克丘亚语、西班牙语与简单的中文词汇;一位厨师可能在传统秘鲁菜肴中融入日本生鱼片或中国炒面的技法;一位艺术家可能在画布上混合印加纹样与波普艺术元素。这种文化的杂交并非简单的叠加,而是一种深层的融合——正如利马的“雾林”树木,其根系既深入沙漠,又触及海洋,在极端环境中创造出独特的生存方式。

今日的利马,依然站在沙漠与海洋的交界处,继续书写着关于适应、融合与超越的史诗。它的街道上,印加帝国的余晖与西班牙殖民的阴影交织,非洲奴隶的血泪与华人移民的坚韧共存,而全球化的浪潮则不断冲刷着这座城市的边缘。利马的故事,本质上是一部人类在极端环境中创造文明的壮丽史诗——它告诉我们,文明的生命力不在于其纯粹性,而在于其包容与变革的能力。正如利马的“雾网”技术,通过捕捉雾气中的水分,将看似无用的资源转化为生命的源泉,这座城市始终在矛盾与张力中寻找着生存与繁荣的路径。 当代利马的自我身份塑造展现出令人惊叹的流动性特征。据2017年全国人口普查数据显示,超过三分之一的市民自述具有印第安土著血统,同时非洲裔、华裔及日裔社群仍保持着旺盛的文化生命力。在城市空间分布上,边缘地带的非正规聚居区(如比利亚·埃利萨尔德贫民窟)与新兴中产社区(如圣伊西德罗高档住宅区)形成鲜明对照——前者多由非法占地形成的密集棚户构成,后者则是配备私人安保和标准高尔夫球场的封闭式社区。但这种阶层分隔并未完全阻断文化交融:贫民窟青年通过说唱艺术表达政治主张,精英阶层子女则热衷于学习克丘亚语和安第斯传统纺织技艺。更引人瞩目的是利马作为全球南方枢纽城市的独特定位——来自日本、中国、韩国及阿拉伯国家的移民社区(如历史悠久的巴尔迪维亚日本町)与本土文化碰撞,催生出独具特色的太平洋利马亚文化现象。

三、空间褶皱中的现代性阵痛:殖民遗产与当代困境的碰撞

利马的城市肌理是殖民历史与现代需求的激烈博弈场。其历史中心被联合国教科文组织列为世界文化遗产,巴洛克风格的圣弗朗西斯科修道院(地下墓穴藏有六万具木乃伊)、殖民时期的政府官邸(总统府仍保留着皮萨罗时代的建筑基底)与共和国时期的新古典主义建筑,共同构筑起层层叠压的历史剧场。然而,这些文化瑰宝与当代城市病形成尖锐反差——狭窄的鹅卵石街道难以承载现代交通压力,殖民时代的排水系统在雨季频繁失效,贫民窟的非正规扩张不断侵蚀考古遗址的保护区。最具讽刺意味的是,总督时期修建的引水工程如今部分沦为贫民窟的排污通道,这种功能异化无声地诉说着发展失衡的困局。

城市扩张的悖论在利马体现得尤为显著。受安第斯山脉与太平洋的双重地理约束,城市只能在狭长的沿海平原上向南北两端线性延展,现已成为南美洲仅次于圣保罗的特大城市(人口突破1100万)。这种无序扩张引发了严重的空间正义问题:北部富裕社区(如米拉弗洛雷斯区)坐拥太平洋景观别墅和国际学校,南部贫民窟(如卡亚俄的铁皮城)则蜷缩在缺乏基础服务的山坡地带。更严峻的挑战来自地质风险——地处太平洋地震带的利马历史上多次遭受毁灭性地震(最近一次重大灾害发生于1746年),而现代建筑规范在贫民窟区域的执行几乎处于空白状态。此外,秘鲁寒流带来的持续性海雾不仅塑造了城市独特的朦胧美学,也加剧了呼吸道疾病的传播,而沿海水域的过度开发则威胁着数百万以海洋为生的居民。

利马的现代转型呈现出矛盾的双重性。在经济层面,它是秘鲁增长奇迹的核心动力源——依托自由港卡亚俄的区位优势,集中了全国60%以上的金融服务业、80%的制造业和90%的高科技产业,新兴的硅谷利马(如科技园区43区)吸引了大量国际资本。然而,这种增长并未实现普惠:非正规经济部门吸纳了超过60%的劳动力,街头商贩和家庭作坊构成了城市经济的隐形支柱;而精英阶层则通过离岸公司和避税天堂转移财富,加剧了社会不平等。文化领域同样充满张力——一方面,利马荣膺全球美食之都称号(2019年获CNN评选),分子料理厨师将安第斯食材与现代科技融合,掀起美食革命;另一方面,原住民语言权利(如克丘亚语在教育体系中的地位)仍面临系统性压制。这种顶尖与底层并存的撕裂状态,正是当代拉美社会的微观写照。

四、未来褶皱中的可能性:沙漠城市的韧性重塑

面对多重挑战,利马正在探索独特的可持续发展路径。在水资源管理方面,市政府启动了国家水安全计划,通过海水淡化厂(如卡亚俄港的大型设施)、雨水收集系统(强制新建建筑安装蓄水装置)和农业节水技术(推广滴灌农业)的组合策略应对危机。更具创新性的是城市农业革命——在废弃铁路沿线和建筑屋顶开辟有机农场,利用雾网收集的水分种植耐盐碱作物,这些沙漠绿洲不仅提供新鲜蔬菜,更重构了城市居民与自然的关系。

社会空间的正义重构也在稳步推进。社区组织(如无贫民窟利马运动)通过法律途径迫使政府承认非正规聚居区的土地权,进而推动正规化改造和基础设施升级;文化机构(如秘鲁亚马逊原住民博物馆)则致力于保护濒危语言和知识体系,将原住民宇宙观融入城市规划教育。在应对气候变化方面,利马大学的研究团队正在测试盐生植物固沙技术,试图通过种植耐盐植被固定流动沙丘;建筑师则开发出被动式降温住宅——利用厚墙、天井和风塔等传统设计元素减少空调依赖,这些实践为全球南方城市提供了低成本适应方案。

利马的未来,在很大程度上取决于其能否在维系历史连续性的同时实现范式转型。这座夹在沙漠与海洋之间的城市,既是殖民暴力的纪念碑,也是文化融合的试验场;既是全球不平等的微观缩影,也是地方抗争的活力舞台。当清晨的加鲁亚海雾再次笼罩圣马丁广场的殖民雕像,这座城市正以独特的方式书写着属于自己的现代性叙事。 当暮色中的渔船灯火映照在卡亚俄湾的幽暗水面上,利马仍在编织着它那交织的篇章——既有适应的智慧,也有抗争的痕迹,更有对未来的无尽探寻。这座城市,宛如一面多棱镜,映现出人类在困境中追寻尊严与进步的斑斓图景。

发布评论

发表评论: