在南极大陆西侧的冰封边缘,一片被暴风雪与永恒寒夜笼罩的神秘海域——阿蒙森海(Amundsen Sea)正悄然诉说着地球的隐秘。这片以挪威探险家罗阿尔德·阿蒙森(Roald Amundsen)之名命名的海域,实则比其命名者更充满未知的凶险与科学的魅力。作为南极洲最偏远、人类探索最少的边缘海之一,它因独特的冰-洋相互作用机制,成为全球气候研究的战略要地。这片平均深度超3000米、最深处达4400米的深海,其冰冷的水体中封存着深海奥秘,而边缘的松岛冰川(Pine Island Glacier)与思韦茨冰川(Thwaites Glacier)——这两座被冠以末日冰川的巨型冰体——正以惊人的速度崩解,将巨量淡水注入海洋,直接推动全球海平面上升。阿蒙森海不仅是南极冰盖与南大洋交汇的动态界面,更是地球气候系统中最为脆弱的命门,其细微变化正牵动着整个星球的未来。

阿蒙森海的地理位置赋予其独特的海洋学价值。它位于南极洲西部大陆架的延伸带,西接南极半岛,东连罗斯海,南依南极大陆冰盖,北通别林斯高晋海,构成南大洋环流系统的关键枢纽。这片海域被南极绕极流(Antarctic Circumpolar Current)的分支——阿蒙森海深层水(Amundsen Sea Deep Water)渗透,形成复杂的垂直分层结构:表层因极地东风带输入的融冰淡水而密度较低;中层是相对温暖的绕极深层水(CDW),虽温度仅略高于冰点,却携带巨大热能;深层则是寒冷高盐的南极底层水(AABW),向南输送至全球海洋深渊。

这里的冰-洋相互作用堪称地球系统科学的典范。与南极其他区域不同,阿蒙森海的冰架(漂浮在海上的冰盖延伸部分)直接暴露于相对温暖的绕极深层水入侵之下。声呐探测与卫星观测显示,CDW通过海底地形形成的深海峡谷(如松岛冰川前缘的深槽)上涌,与冰架底部接触,引发剧烈的底部融化。这种机制不同于常见的表面融化,它如同冰盖的阿喀琉斯之踵,从底部掏空冰架支撑结构,加速冰川向海洋的崩解。卫星数据显示,松岛冰川的接地线(冰盖与海底接触的边界)正以每年数公里的速度后退,部分区域流速已超过每小时4公里——堪比人类短跑世界纪录。

阿蒙森海的冰山生成量同样惊人。松岛冰川与思韦茨冰川每年崩解产生大量冰山,其中最大的冰山(如2020年从思韦茨冰川分离的B-49冰山,面积约1200平方公里)足以覆盖整个上海市区。这些冰山并非静止,而是在洋流与风力推动下向北漂移,形成独特的冰山走廊,甚至可能威胁南大洋的航运安全。更深远的影响在于,冰山融化会释放巨量淡水与矿物质(如铁元素),改变局部海洋的盐度与营养结构,进而影响浮游植物生长与整个海洋食物链的基础。

阿蒙森海之所以成为全球气候变化的焦点,很大程度上源于其末日冰川的集聚效应。松岛冰川与思韦茨冰川共同构成南极西部冰盖(WAIS)的排水系统,承载着该冰盖约一半的冰量外流。若这些冰川完全崩解,全球海平面将上升3-5米,淹没包括上海、纽约、孟买在内的众多沿海城市。而最新研究显示,这种灾难性场景可能比预期更早到来——2023年国际联合科考发现,思韦茨冰川的冰架(前端漂浮部分)已出现广泛裂缝网络,稳定性急剧下降,可能在数年内发生大规模崩解。

导致这种加速消融的机制复杂而危险。首先,全球变暖使南极半岛与阿蒙森海表层海水温度上升(尽管绝对值仍接近冰点,但相比历史基准已显著增加),减少了冰盖表面的积雪积累。其次,南大洋环流模式变化使更多绕极深层水侵入冰架底部,其温度(约-0.8°C至1°C)虽低于淡水冰点,但相对于冰-海界面的-1.9°C已能产生剧烈融化效应。卫星测高数据显示,松岛冰川的冰体厚度在过去30年间减少了约50米,而思韦茨冰川的接地线后退速度在某些区域达每年1.2公里——这种变化速率在地质时间尺度上堪称瞬间。

阿蒙森海的海洋酸化进程同样加剧了生态系统的脆弱性。由于海水吸收了大量人为排放的二氧化碳(CO₂),其pH值持续下降,影响了钙质生物(如磷虾、翼足类动物)的外壳形成。这些微小生物是南极食物链的基础,它们的种群衰退将引发连锁反应,最终威胁鲸类、海豹与企鹅等顶级捕食者。2022年科考采样显示,阿蒙森海某些区域的翼足类动物外壳已出现明显溶解痕迹,这是海洋酸化直接影响生物生存的明确证据。

对阿蒙森海的研究堪称当代极地科学中最具挑战性的任务之一。这片海域的极端环境——狂风、巨浪、低温与永夜——对科考设备与人员构成严峻考验。科学家需借助破冰船、水下机器人与卫星遥感技术,才能穿透厚重的冰盖与黑暗的深海,获取关键数据。例如,通过部署自主水下航行器(AUV),研究人员首次绘制了松岛冰川底部的三维地形,揭示了CDW上涌的精确路径;而冰芯钻探则提供了过去数千年的气候记录,帮助科学家预测未来变化。

然而,探索的脚步从未停歇。2024年,中国雪龙2号科考船将携带新一代深海探测设备,对阿蒙森海进行全方位考察,重点研究冰-洋相互作用机制与海洋酸化影响。与此同时,国际极地年(IPY)框架下的多国合作项目正持续推进,旨在建立全球气候变化的早期预警系统。正如极地科学家所言:阿蒙森海是地球的气候实验室,它的每一次呼吸都关乎人类的未来。

然而,探索的脚步从未停歇。2024年,中国雪龙2号科考船将携带新一代深海探测设备,对阿蒙森海进行全方位考察,重点研究冰-洋相互作用机制与海洋酸化影响。与此同时,国际极地年(IPY)框架下的多国合作项目正持续推进,旨在建立全球气候变化的早期预警系统。正如极地科学家所言:阿蒙森海是地球的气候实验室,它的每一次呼吸都关乎人类的未来。

在这片被冰雪与黑暗统治的秘境中,科学家正与时间赛跑,试图揭开气候危机的密码。阿蒙森海的故事,不仅是关于冰与火的史诗,更是关于人类与自然关系的深刻反思。它的未来,将决定我们能否守住这条脆弱的气候命门,为子孙后代保留一个宜居的星球。 这片广袤的海域,长久以来被坚厚的海冰所覆盖,冬季时,海冰的覆盖范围可扩展至200万平方公里之广。加之频繁肆虐的风暴,掀起高达十米以上的巨浪,让普通的科考船只难以涉足。直至2010年之后,随着破冰船技术的飞跃发展(诸如美国的“纳撒尼尔·B·帕尔默”号与英国的“RRS大卫·阿滕伯勒”号等先进船只)以及无人潜水器(AUV)的广泛应用,科学家们才得以揭开这片“禁地”的神秘面纱。

在这片被冰雪与黑暗统治的秘境中,科学家正与时间赛跑,试图揭开气候危机的密码。阿蒙森海的故事,不仅是关于冰与火的史诗,更是关于人类与自然关系的深刻反思。它的未来,将决定我们能否守住这条脆弱的气候命门,为子孙后代保留一个宜居的星球。 这片广袤的海域,长久以来被坚厚的海冰所覆盖,冬季时,海冰的覆盖范围可扩展至200万平方公里之广。加之频繁肆虐的风暴,掀起高达十米以上的巨浪,让普通的科考船只难以涉足。直至2010年之后,随着破冰船技术的飞跃发展(诸如美国的“纳撒尼尔·B·帕尔默”号与英国的“RRS大卫·阿滕伯勒”号等先进船只)以及无人潜水器(AUV)的广泛应用,科学家们才得以揭开这片“禁地”的神秘面纱。

2019年,国际思韦茨冰川合作项目(ITGC)取得了突破性发现,揭示了令人忧虑的景象:借助冰架下安装的地震仪与摄像机,科研人员首次捕捉到了温盐环流(CDW)如何如“热刀切黄油”般侵蚀冰架底部的惊人过程;而通过对沉积物核心的分析,更揭示出当前的冰川融化速率至少是过去一万年的十倍之巨。到了2023年,“阿蒙森海深度探测计划”(ADDP)运用多波束声呐技术,绘制出了高精度的海底地形图,发现了多处可能加速冰川解体的海底峡谷与断层构造。

这些研究不仅具有深远的学术意义,更直接服务于全球海平面变化的预测模型。科学家们通过构建“冰-海-气”相互作用数值模型,模拟在不同减排情境下阿蒙森海冰盖的动态响应,为国际社会制定气候政策提供了至关重要的数据支撑。例如,若全球升温能控制在1.5°C以内(即巴黎协定的目标),阿蒙森海冰盖的崩解进程或将推迟数百年;然而,若升温达到3°C(当前政策趋势下的可能结果),则思韦茨冰川可能在数十年内失去稳定。

这些研究不仅具有深远的学术意义,更直接服务于全球海平面变化的预测模型。科学家们通过构建“冰-海-气”相互作用数值模型,模拟在不同减排情境下阿蒙森海冰盖的动态响应,为国际社会制定气候政策提供了至关重要的数据支撑。例如,若全球升温能控制在1.5°C以内(即巴黎协定的目标),阿蒙森海冰盖的崩解进程或将推迟数百年;然而,若升温达到3°C(当前政策趋势下的可能结果),则思韦茨冰川可能在数十年内失去稳定。

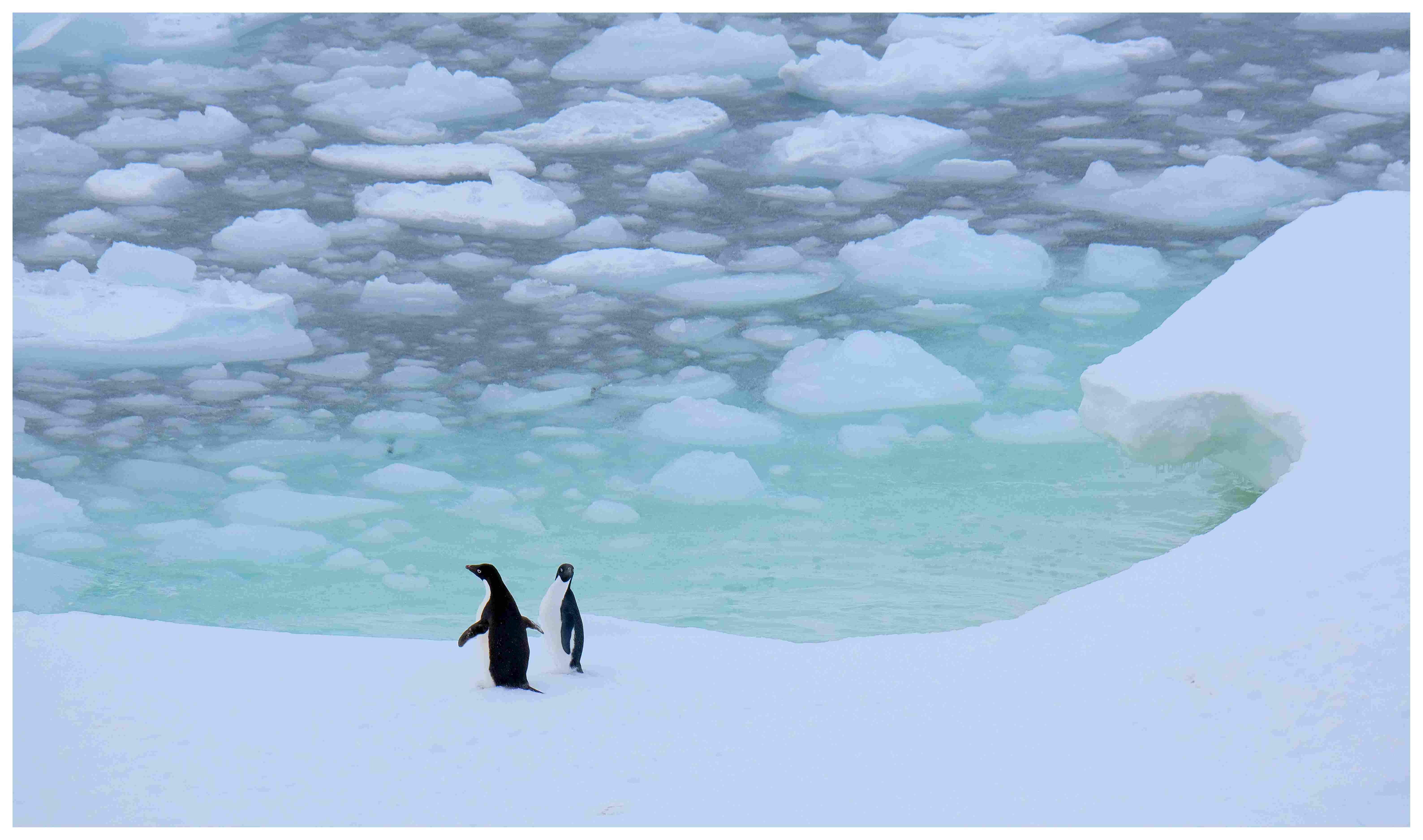

尽管环境极端恶劣,阿蒙森海却孕育着别具一格的海洋生态系统。在夏季融冰形成的“冰间湖”中,浮游植物如雨后春笋般蓬勃生长,为磷虾(南极食物链的基石)提供了丰盛的“大餐”。这些微小的甲壳动物支撑着座头鲸、阿德利企鹅和豹海豹等物种的生存,构建起高效的能量传递网络。尤为引人注目的是,阿蒙森海的磷虾种群对铁元素极为敏感——冰山融化释放的铁离子能够激发磷虾的繁殖活动,这种自然机制在一定程度上缓解了气候变化带来的冲击。

人类与阿蒙森海的互动历史同样充满了传奇色彩。20世纪初,挪威的捕鲸者曾在此区域频繁活动,留下了废弃捕鲸站的遗迹;而现代的科考站(如美国的帕尔默站和英国的罗瑟拉站)则承担着长期生态监测的重任。尽管原住民并不直接居住在阿蒙森海沿岸,但在南极海洋保护区(MPAs)的提案中,始终包含着对他们传统知识尊重的条款,这体现了现代科学对土著智慧的重新审视与珍视。

人类与阿蒙森海的互动历史同样充满了传奇色彩。20世纪初,挪威的捕鲸者曾在此区域频繁活动,留下了废弃捕鲸站的遗迹;而现代的科考站(如美国的帕尔默站和英国的罗瑟拉站)则承担着长期生态监测的重任。尽管原住民并不直接居住在阿蒙森海沿岸,但在南极海洋保护区(MPAs)的提案中,始终包含着对他们传统知识尊重的条款,这体现了现代科学对土著智慧的重新审视与珍视。

阿蒙森海,这片被冰雪覆盖的蓝色神秘之地,既是地球气候系统的“预警灯塔”,也是科学探索的“终极挑战”。它的每一次冰裂之声,都是对人类的警醒:在气候变化的浪潮中,即便是最遥远的极地,也与每个人的生活紧密相连。当我们凝视卫星图像上阿蒙森海冰盖的缓缓消退,实际上是在见证一部关于人类文明与自然界限的宏大史诗——一个关于适应、责任与希望的故事,正悄然在这片冰与火的交汇之地展开。

阿蒙森海,这片被冰雪覆盖的蓝色神秘之地,既是地球气候系统的“预警灯塔”,也是科学探索的“终极挑战”。它的每一次冰裂之声,都是对人类的警醒:在气候变化的浪潮中,即便是最遥远的极地,也与每个人的生活紧密相连。当我们凝视卫星图像上阿蒙森海冰盖的缓缓消退,实际上是在见证一部关于人类文明与自然界限的宏大史诗——一个关于适应、责任与希望的故事,正悄然在这片冰与火的交汇之地展开。

发布评论

发表评论: