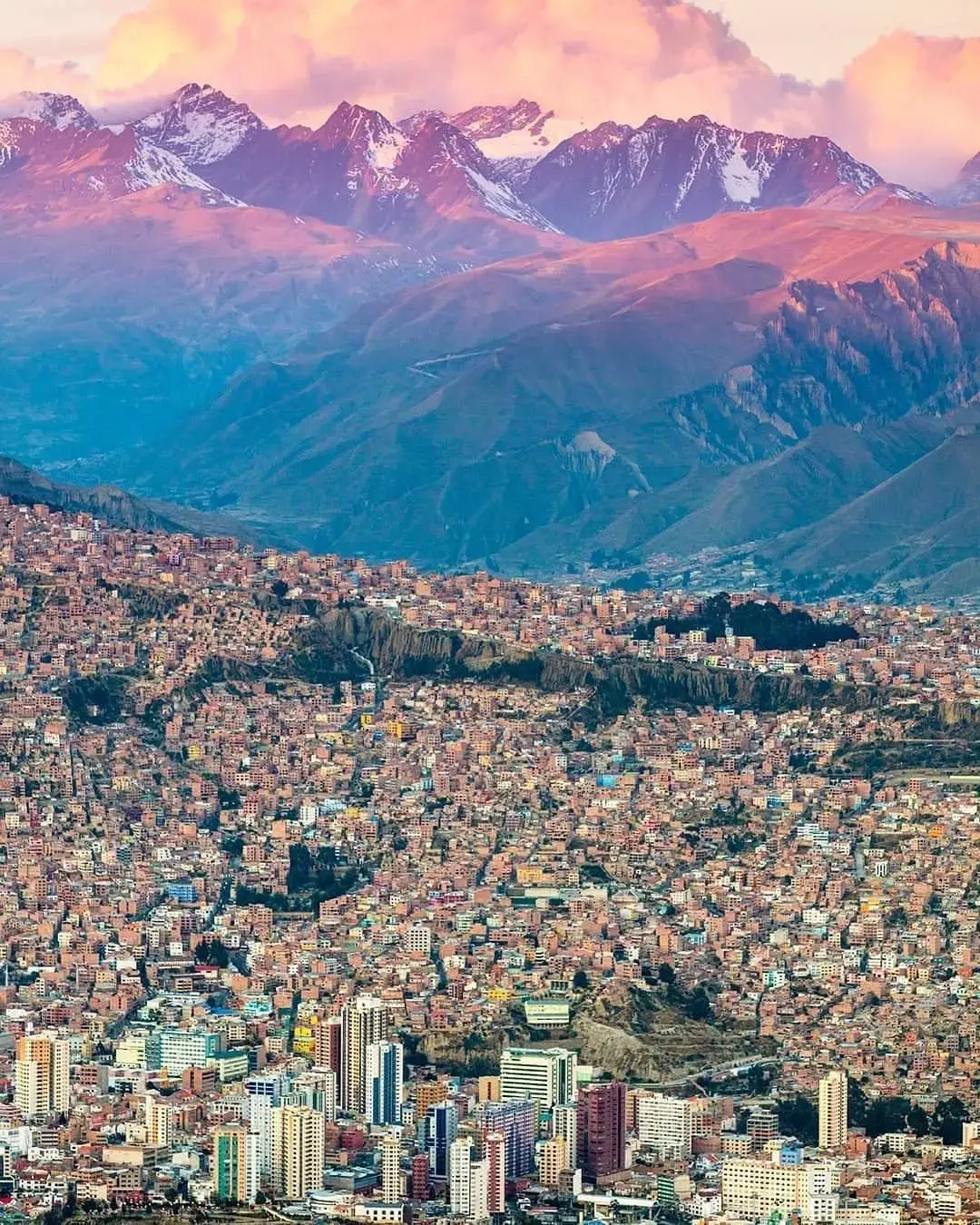

在海拔3640米的玻利维亚高原上,世界上海拔最高的首都城市——拉巴斯(La Paz)如同一幅悬挂在悬崖上的立体画卷,以其令人眩晕的垂直落差和多元文化的激烈碰撞,书写着南美洲最独特的都市传奇。这座被安第斯山脉环抱的城市,不仅以其3660米(市中心)至4090米(郊区)的惊人海拔高度挑战着人类生存的极限,更以其阶梯状的城市布局、克丘亚与艾马拉文化共生共荣的社会生态,以及传统与现代激烈对话的都市景观,成为理解拉丁美洲复杂性的绝佳窗口。拉巴斯不仅仅是一个地理坐标,它是人类适应极端环境的智慧结晶,是殖民历史与原住民文明交锋融合的活态博物馆,更是一面映照南美洲身份认同困境与希望的魔镜。

一、地理奇观与生存挑战:云端之上的极限都市

拉巴斯的地理位置本身就是一部自然界的史诗。城市坐落在阿尔蒂普拉诺高原(Altiplano)东北部,被伊宜马尼火山(Illimani,海拔6438米)等白雪皑皑的安第斯山峰环绕,三面被深邃的峡谷切割,形成壮观的垂直地貌。这种极端的高原环境塑造了拉巴斯独一无二的城市形态——建筑物如同梯田般沿着陡峭的山坡层层叠叠向上攀升,从谷底的穆里略广场(Plaza Murillo)到海拔超过4000米的埃尔阿尔托(El Alto)国际机场,垂直落差超过400米,造就了世界上最为壮观的"立体城市"景观。

这种垂直布局不仅是地理约束的结果,更是社会分层的空间映射。市中心海拔相对较低(约3640米),集中了政府机构、金融机构和历史建筑,氧气含量相对较高,成为政治与经济权力的核心地带;而随着海拔升高,住宅区逐渐向山坡上部扩展,基础设施和公共服务质量随之递减,形成了明显的社会经济梯度。最具戏剧性的是,拉巴斯国际机场实际上位于邻近的埃尔阿尔托市(海拔4061米),这个"世界上海拔最高的国际机场"给航空安全带来了特殊挑战,飞机起降性能受限,成为飞行员必须特别训练的高难度机场之一。

拉巴斯居民在极端环境下的生存智慧令人惊叹。当地传统建筑采用厚重的土坯墙和小窗户设计,有效保持室内温度;克丘亚妇女穿着宽松的披风(aguayos)不仅是对殖民时尚的延续,更是适应高原昼夜温差的实用选择。饮食文化同样体现了适应性——古柯叶(coca)的咀嚼历史可追溯至印加时期,至今仍是高原居民抵御高原反应的天然方法;而以马铃薯(玻利维亚拥有全球最丰富的马铃薯品种资源)、藜麦和骆驼科动物肉为主的饮食结构,则完美契合了高海拔地区的营养需求。更令人称奇的是,拉巴斯人发展出了一套独特的时间感知——由于空气稀薄导致体力消耗加快,当地节奏相对舒缓,形成了与高原环境相协调的生活哲学。

二、历史层积与文化混血:殖民伤痕与原住民韧性

拉巴斯的历史是一部浓缩的南美洲殖民与后殖民史。1548年,西班牙征服者在原住民定居点"卢帕卡"(Lupaca)附近建立了"拉巴斯德纳萨里奥"(Nuestra Señora de La Paz,意为"我们圣母的和平"),以纪念镇压印第安人起义后获得的"和平"。城市选址具有深刻的殖民逻辑——控制高原通道以掠夺波托西(Potosí)银矿的财富,同时通过海拔差异强化对原住民的统治。殖民时期的城市规划严格遵循种族隔离原则:西班牙人居住在中心广场周围的"上城",拥有宽敞的庭院和石砌建筑;而土著居民则被限制在山坡上的"下城",拥挤在简陋的土坯房中。

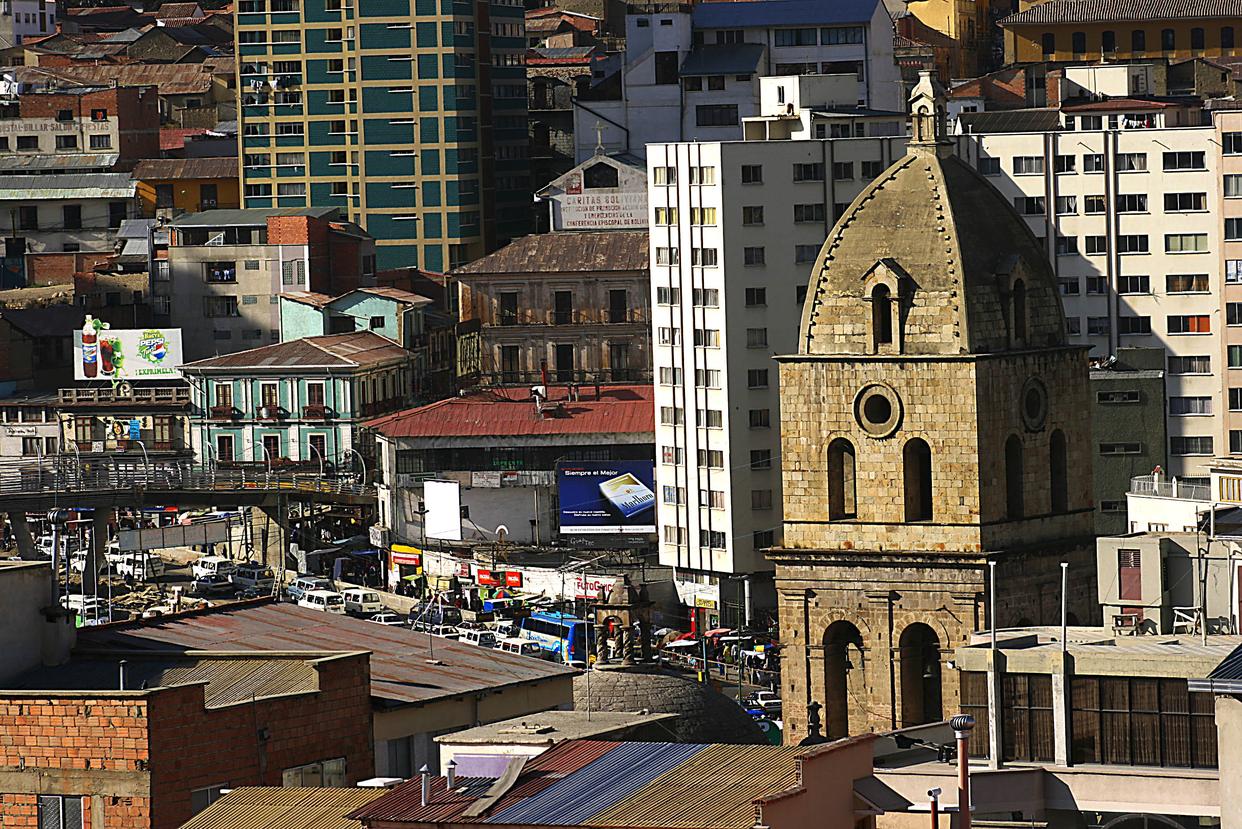

西班牙殖民者带来了巴洛克建筑风格,但不得不适应安第斯山地的限制。拉巴斯大教堂(Catedral Metropolitana)始建于1559年,历时近两个世纪才完工,其朴素的立面与秘鲁库斯科大教堂的华丽形成鲜明对比,反映了高原建材的稀缺性。更具象征意义的是圣弗朗西斯科教堂(Iglesia de San Francisco),其欧洲风格的立面下隐藏着地下印加神庙的遗迹,而教堂内部的"混血巴洛克"壁画则巧妙融合了基督教主题与安第斯象征符号,这种文化妥协在殖民艺术中极为罕见。

1809年,拉巴斯爆发了南美洲最早的独立起义之一,虽然最终失败,但为整个西班牙美洲的独立运动奠定了基础。独立后的玻利维亚却陷入了持续的动荡与资源诅咒——波托西银矿枯竭后,锡矿成为经济支柱,而英国资本控制下的铁路系统进一步边缘化了原住民社区。20世纪中期,城市开始向邻近的高原扩张,形成了今天的埃尔阿尔托市,这个主要由土著移民构成的"卫星城"最终在2009年正式获得自治地位,标志着玻利维亚政治地理的重大转变。

拉巴斯的文化景观呈现出惊人的多元性与韧性。根据2012年人口普查,约78%的拉巴斯居民自认具有原住民血统(主要是艾马拉人和克丘亚人),这一比例在大城市中极为罕见。城市街头,传统服饰与现代时装并存——克丘亚妇女的鲜艳披风与西班牙式宽檐帽(bombín)构成经典形象,而艾马拉男性则常戴着独特的绒线帽(ch'ullu),帽子颜色与图案编码着地域与婚姻状态。语言方面,西班牙语虽为官方语言,但艾马拉语和克丘亚语在日常生活、市场交易和政治抗议中广泛使用。每年冬至前后的"阿玛利拉节"(Aymara New Year,6月21日)期间,数万民众聚集在蒂瓦纳库遗址(Tiwanaku)迎接太阳回归,这一仪式被玻利维亚政府承认为官方节日,彰显了原住民历法的持久生命力。

拉巴斯的城市交通系统可能是世界上最独特的解决方案之一。面对陡峭地形带来的交通难题,当地发展出了名为"缆车公交"(Mi Teleférico)的革命性公共交通系统。自2014年起,一系列红色缆车车厢穿梭于山谷之间,连接了海拔差异达300米的各个社区,不仅解决了交通拥堵问题,更意外地成为城市地标和旅游景点。目前运营的10条线路总长度达30公里,日均载客量超过10万人次,被城市规划专家誉为"垂直城市的水平解决方案"。

这种创新精神延伸至城市治理的多个层面。拉巴斯市政府建立了世界上首个"原住民参与式预算"制度,允许社区代表直接决定部分公共资金的用途;而"女市长治理"传统(包括传奇市长路易莎·帕拉达[Luisa Palda]等)则推动了性别平等政策的发展。经济上,拉巴斯既是国家政治中心,也是重要的手工业和轻工业基地——从手工编织的羊驼毛制品到仿古银饰,从有机咖啡加工到软件外包服务,形成了多元化的经济结构。特别值得注意的是,拉巴斯盆地周边的"月谷"(Valle de la Luna)奇特地貌,与蒂瓦纳库考古遗址共同构成了重要的旅游资源,为城市经济注入活力。

然而,拉巴斯仍面临诸多结构性挑战。水资源短缺随着城市扩张日益严峻,安第斯冰川的加速消融威胁着长期供水安全;空气污染在冬季尤为严重,由于逆温现象,山谷中的污染物难以扩散;而贫富差距则表现为垂直空间上的鲜明对比——山顶富人区拥有完善的基础设施和景观视野,而山坡底部的贫民窟则缺乏基本服务。更深刻的社会矛盾体现在文化认同层面:尽管原住民人口占多数,但欧洲中心主义的美学标准仍主导着主流媒体和教育体系,导致年轻一代面临传统与现代的身份认同困境

拉巴斯的未来发展方向体现了独特的"安第斯现代性"理念。城市规划者正在探索"阶梯城市"的可持续发展模式——通过屋顶花园增加绿化面积,利用太阳能和地热能减少碳足迹,以及保护传统农业知识应对食品安全挑战。教育领域,双语跨文化教育(EBI)体系得到扩展,既教授西班牙语和科学知识,也传承克丘亚历法和传统医学,培养既能融入现代经济又能守护文化根基的新一代。

在全球气候变化背景下,拉巴斯的经验具有特殊价值。当地农民仍在使用印加时期开发的"瓦鲁·奇卡"(waru waru)农业技术——在农田周围挖掘沟渠形成抬高的种植床,既能调节土壤温度又可收集雨水,这种古老智慧为应对极端天气提供了低成本解决方案。而艾马拉人的气象知识,基于对云层形态、动物行为和星象的观察,正被整合进现代气象预报系统,展现出传统生态知识的科学价值。

拉巴斯的存在本身就是一个关于人类韧性的寓言。在这个人类生存的极限之地,一个多元文化社会不仅顽强存活下来,还创造了丰富多彩的都市文明。从殖民时期的种族隔离到当代的原住民政治觉醒,从垂直地形的交通难题到跨文化的身份协商,拉巴斯的故事告诉我们:文明不是单一模式的复制,而是在特定环境中生长出的独特适应系统。这座天空之城的未来,将取决于它能否继续在保护文化多样性与拥抱全球化之间找到平衡,在尊重自然极限的同时实现社会进步。

当夕阳为伊宜马尼火山的雪顶镀上金色光芒,拉巴斯的万家灯火在高原夜色中闪烁,仿佛无数微小的星辰回应着头顶的银河。这座垂直城市提醒着我们:人类文明的伟大不在于征服自然的高度,而在于在不同海拔上都能找到尊严生活的方式;不在于消除差异的统一,而在于包容多元的共生。拉巴斯不仅是玻利维亚的心脏,更是整个人类社会的一座灯塔,照亮了关于如何在一个不完美的世界中追求更美好生活的永恒追问。

发布评论

发表评论: