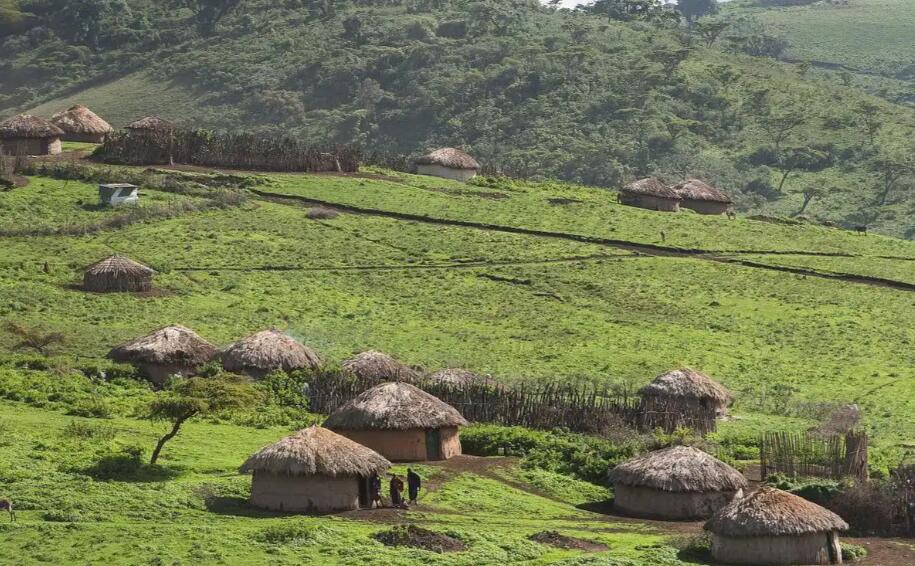

在肯尼亚与坦桑尼亚交界的东非大裂谷深处,马赛人的村落如散落的珍珠镶嵌在金合欢树与猴面包树交织的草原上。这里没有现代文明的喧嚣,唯有红赭土与蓝天构成的原始画卷,以及游牧民族与自然共生的千年诗篇。当越野车碾过车辙纵横的土路,掀起的红色尘烟中,马赛村逐渐显现——圆形茅屋群像大地上的蜂巢,身着红袍的牧人驱赶牛群穿行其间,孩童的笑声与牛铃的叮咚声在风中交织,构成一幅会呼吸的活态油画。

马赛村的布局遵循着古老的宇宙观。数十座茅屋以同心圆形式排列,中央空地是举行祭祀与集会的圣地。茅屋外墙由牛粪、红土与树枝混合夯筑,表面粗糙如岁月刻痕,却能在昼夜温差中保持恒温。屋顶覆盖着剑麻编织的草席,缝隙间漏下的阳光在地面投下细碎光斑,宛如撒落的星子。

晨光初露时,村落从沉睡中苏醒。妇女们手持木桶走向水井,彩色珠串在颈间碰撞出清脆声响;少年们赶着山羊群穿过村口,羊蹄踏起的红土在阳光下泛起金雾;老者倚着木杖坐在茅屋前,皱纹密布的脸上,铜耳环随微风轻晃,与远处猴面包树的剪影构成静默的剪影。当暮色降临,炊烟从茅屋顶升起,与晚霞交融成淡紫色的云霭,整个村落仿佛悬浮在天地之间的幻境。

马赛人的服饰是草原上最鲜活的风景。男子披着名为“舒卡”的红色棉布,这种象征勇气与力量的颜色,在绿草黄沙间燃烧如火焰。他们腰间束着牛皮带,悬挂着短刀与装饰用的铜铃,行走时叮当作响,惊起草丛中的云雀。女子则偏爱蓝、绿、紫等鲜艳色调,衣襟与裙摆绣着几何图案,耳垂因佩戴重达数斤的铜耳环而被拉长,形成独特的“马赛耳洞”——这是岁月与美的双重印记。

集市日是色彩的盛宴。商贩们将各色珠串、兽骨项链铺在牛皮上,红珊瑚与黄琥珀在阳光下闪烁,蓝玻璃珠与白贝壳碰撞出清脆声响。妇女们蹲在摊位前挑选布料,手指抚过棉布的经纬,如同在弹奏无声的乐章。孩童们穿梭其间,赤脚踏过红土地,彩色塑料项链在颈间晃动,与母亲发间的铜饰遥相呼应。

牛是马赛人的生命图腾。清晨,当第一缕阳光染红天际,牧人便吹响木哨,驱赶数百头牛群走向草原。安古斯牛的角如弯月,泽布牛的皮毛泛着油亮的光泽,它们啃食着带刺的金合欢嫩叶,尾尖甩动的节奏与牧人的歌谣合拍。牛铃由铜片与木珠串成,随步伐摇晃发出空灵声响,在寂静的草原上荡开层层涟漪。

黄昏时分的归牧场景最是壮观。牛群如黑色河流从四面八方涌来,牧人站在土坡上挥动木棍,指挥它们汇入主道。夕阳将牛影拉长在红土地上,仿佛大地裂开的黑色缝隙。归圈后,妇女们提着木桶挤奶,乳白色液体在暮色中划出优美的弧线,落入皮囊时发出沉闷的咚响。而公牛则被拴在木桩上,粗重的喘息声与远处狮吼形成微妙呼应,暗示着草原永恒的生存法则。

马赛人的仪式是连接天地人的桥梁。成年礼上,少年需独自在草原生存数月,归来时身披黑色舒卡,额间涂抹象征勇气的白泥,手持新制的木矛,步伐间已褪去稚气。婚礼之夜,新娘的茅屋前燃起篝火,少女们围着火堆跳起“阿杜姆”舞,赤足踏地的节奏与鼓点共振,红裙旋转成绽放的火焰。

最神秘的莫过于“恩戈玛”祭祀。月圆之夜,巫医将牛血与草药混合,涂抹在参与者额头,众人围坐成圈,吟唱着传承千年的史诗。歌声中,牛铃、木鼓与口哨声交织,仿佛远古的召唤穿越时空而来。此时,银河低垂如触手可及的帷幕,星辰倒映在巫医手中的铜镜里,与篝火的光影在人们脸上摇曳,将整个村落笼罩在神圣的雾霭中。

当夜幕完全笼罩草原,马赛村的星空便成为最壮丽的剧场。没有城市灯光的干扰,银河如一条璀璨的河流横贯天际,猎户座的腰带清晰可辨,天蝎座的尾针刺破黑暗。牧人躺在茅屋前的牛皮上,指着星座讲述祖先的传说:北斗七星是牛群迁徙的向导,流星是神灵撒向人间的谷粒。

深夜,村落沉入寂静的深渊。唯有守夜人的火把在风中明灭,照亮他手中转动的祈福珠串。远处,狮吼与鬣狗的嗥叫偶尔撕裂夜空,却又很快被草原的呼吸吞没。而茅屋内,老人用枯枝拨弄火塘,火星升腾时,映出他脸上铜耳环的微光——这光亮与星空中的某颗星辰遥相呼应,见证着游牧民族与宇宙永恒的对话。

马赛村的时间是循环的,如同草原上的季风与雨季。这里没有日历与钟表,唯有牛铃的叮咚、篝火的噼啪与星辰的流转标记着岁月。当旅行者离开时,越野车卷起的红尘渐渐消散,但那些在茅屋间穿梭的红袍身影、草原上移动的黑色牛群,以及夜空中燃烧的银河,早已镌刻成记忆中最鲜活的东非图腾。

发布评论

发表评论: