在赤道与南纬三度交汇的肯尼亚边境,安博塞利国家公园以392平方公里的广袤土地,将非洲大陆最极致的视觉奇观浓缩成一幅流动的画卷。这里不仅是“大象的天堂”,更是乞力马扎罗山雪冠与莽原交响的天然舞台,每一寸土地都镌刻着大地与天空的对话。

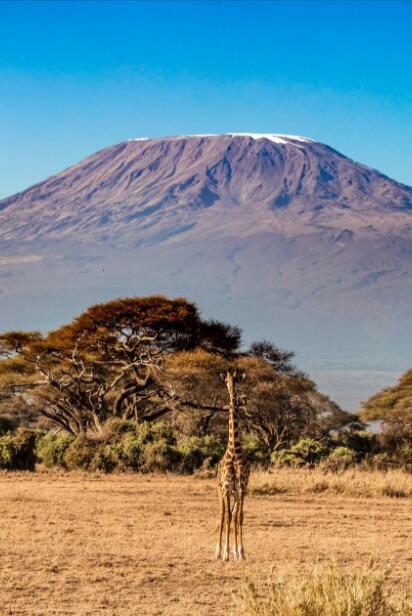

当晨雾从恩贡山脊漫卷而下,海拔5895米的乞力马扎罗山在云层中若隐若现,宛如漂浮在空中的白色金字塔。这座接近赤道的休眠火山,终年积雪的峰顶与山脚下金合欢树点缀的草原形成超现实的垂直景观。在安博塞利的观景山丘上,游客常能捕捉到这样的画面:象群拖着长长的影子穿过草甸,背景中雪峰的冷光与象群皮肤上的泥土暖色形成冷暖交织的视觉冲击。这种“冰与火”的对比,在旱季尤为强烈——当草原被晒成金黄色,乞力马扎罗的雪线反而愈发清晰,仿佛大地与天空在争夺视觉主导权。

公园内散布的盐沼与干涸湖床,是这种对话的另一种注脚。安博塞利湖在雨季时仅存浅滩,但湖底沉积的白色盐壳在阳光下反射出刺目光芒,与远处雪峰遥相呼应。当海市蜃楼现象出现时,湖面会浮现出倒置的草原景象,虚实交错间,乞力马扎罗的倒影与真实山体在热浪中重叠,形成令人眩晕的几何美学。

作为非洲象密度最高的保护区之一,安博塞利的象群演绎着最原始的生命仪式。成年公象的象牙可达3米长,在行走时划破空气发出低频声响,这种次声波能传播数十公里,成为象群间的“隐形通讯网”。在恩孔戈纳罗克沼泽地,游客常能目睹这样的场景:幼象用鼻子卷住母亲的尾巴,跟随家族迁徙时,它们的步伐与成年象的沉重足音形成二重奏。当象群集体饮水时,它们会用前腿刨开泥浆,在皮肤上涂抹厚重的“防晒霜”,这种行为不仅降温,更让灰褐色的皮肤在阳光下泛出珍珠母贝般的光泽。

象群的社会结构在安博塞利的开阔地形中暴露无遗。雌象首领带领家族成员以“V”字形队列行进,幼象始终被保护在队伍中央。当遭遇狮子或鬣狗时,成年象会围成圆圈,将幼象护在中间,这种防御姿态与背景中乞力马扎罗的静谧形成强烈反差。更令人惊叹的是它们的记忆能力——某些象群能准确找到二十年前水源地的位置,这种空间认知能力在旱季尤为关键。

安博塞利的光线是摄影师的终极挑战。清晨六点,第一缕阳光穿透晨雾时,象群的轮廓会被镀上金边,而背景中的雪峰则呈现冷蓝色调。正午的烈日将草原晒成刺眼的金黄色,此时观察黑犀牛最为合适——它们灰褐色的皮肤在强光下与岩石融为一体,只有当它们低头饮水时,水面倒影才会暴露行踪。日落时分的“黄金时刻”是公园的魔法时刻,当太阳沉入坦桑尼亚边境的地平线,整个草原会被染成琥珀色,象群的影子被拉长至数十米,仿佛大地在绘制巨型素描。

夜间的安博塞利则属于星空。由于远离城市光污染,这里能清晰观测到银河倾泻的景象。在干燥季节,摄影师可捕捉到星轨与象群剪影同框的画面:旋转的星云如同宇宙的指纹,而象群缓慢移动的身影则成为时间的刻度。这种时空交错的视觉体验,让安博塞利的夜晚比白昼更具哲学意味。

在Kioko湖旁的绿洲,湿地生态演绎着另一种美学。火鹤群起飞时,数千只猩红色的翅膀同时扇动,在空气中掀起肉眼可见的气流波纹。冠鹤的黑色羽冠与雪白羽翼形成高对比度,它们求偶时的舞蹈如同空中芭蕾,颈部弯曲成完美的S形。埃及雁则以家族为单位活动,雏鸟的绒毛与成年鸟的金属光泽羽毛形成代际对话。

沼泽地的植被同样充满戏剧性。纸莎草在风中摇曳时,其三角形的茎秆会反射出不同角度的光线,形成流动的银色波纹。而睡莲的圆形叶片在清晨会托住露珠,当阳光穿透水滴时,叶脉网络会被投射成放大的几何图案。这些微观景观与远处的雪峰、象群构成多层次的视觉体系,让安博塞利的每一处角落都充满发现的可能。

在安博塞利,时间仿佛被拉长成多维度的胶片。乞力马扎罗的雪冠是永恒的背景板,而象群的迁徙、光线的变幻、湿地的律动则是永不重复的动态画面。这里没有人工雕琢的痕迹,只有大地与生命共同创作的视觉史诗——每一阵风过,都带着五百万年前的原始气息;每一声象鸣,都回荡着非洲大陆最深处的记忆。

发布评论

发表评论: