在非洲大陆的广袤天地间,非洲水牛以其雄浑的体魄与野性的姿态,成为这片土地上最醒目的生命图腾。它们并非温顺的食草者,而是以群体为盾、以犄角为矛的草原战士,在烈日与暴雨交织的舞台上,演绎着属于非洲的原始美学。

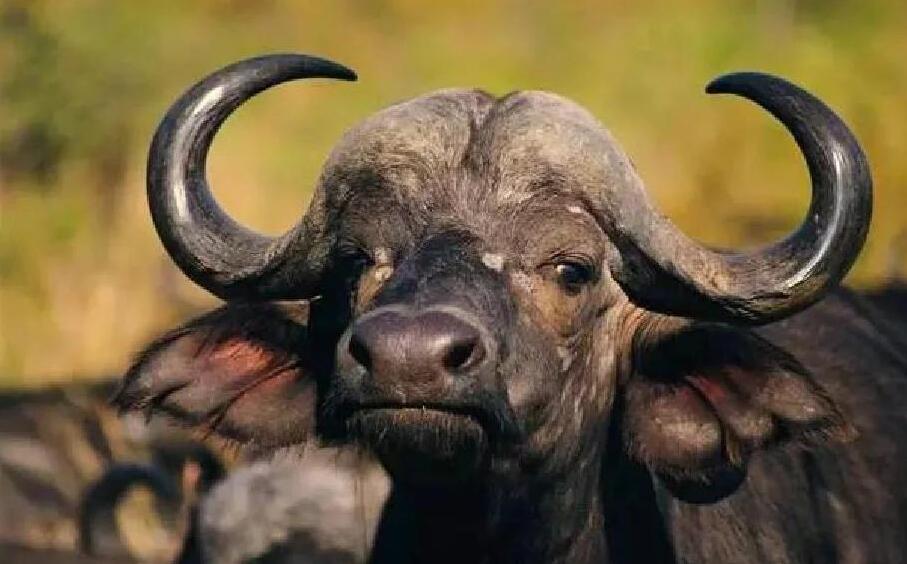

成年非洲水牛是非洲草原上仅次于大象的巨兽,雄性体重可达900公斤,肩高1.7米,身长逾3米。它们的躯体如同一座被黑铁锻造的堡垒,覆盖着短而粗糙的毛发,在阳光下泛着金属般的光泽。最令人震撼的是那对弯曲如新月的犄角——两角基部宽阔如盾,向尖端逐渐收窄,最终在头顶交汇成一道天然的头盔。当数十头水牛并肩而立时,这些犄角便化作一片刀林,令任何捕食者望而生畏。

在肯尼亚马赛马拉的晨光中,水牛群从金合欢树荫下缓缓走出。它们的步伐沉稳而有力,蹄声如闷雷滚过草原。幼崽紧贴着母亲,毛色尚未完全变黑,却已显露出与生俱来的警觉。当阳光穿透薄雾,为水牛群镀上一层金边时,整个画面宛如中世纪骑士团列阵出征,散发着令人心悸的威严。

水牛群是非洲草原最精妙的战术单位。它们通常以50-200头的规模活动,在旱季食物稀缺时,甚至能聚集成2000头以上的超级群体。这种规模并非偶然——当狮子从草丛中突袭时,水牛会瞬间形成一个旋转的防御阵型:幼崽被护在中心,成年个体头朝外,用犄角对准敌人,尾巴有节奏地甩动,发出低沉的嘶鸣。这种战术令狮子群往往无功而返,甚至付出受伤的代价。

在坦桑尼亚塞伦盖蒂的雨季,水牛群展现出惊人的环境适应力。当暴雨引发洪水时,它们会集体迁移至高地,用身体压倒灌木开辟道路;当旱季河流干涸时,它们又能凭借记忆找到隐藏的地下水源。最令人惊叹的是它们的渡河策略——面对湍急的马拉河,水牛群会先派出侦察兵确认鳄鱼位置,再以梯队形式快速通过,幼崽被夹在队伍中间,整个过程如同一场精心编排的军事行动。

水牛与水的羁绊,塑造了非洲独特的生态景观。每天清晨,它们会从草原出发,步行数公里前往水源地。在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲,水牛群涉水而行的画面堪称奇观:成年个体率先踏入深水区,为幼崽开辟通道;母牛用鼻子托起落水的幼崽,确保它们不被急流冲走;当整个群体浸入水中时,水面只露出无数弯曲的犄角,宛如一片会移动的黑色珊瑚礁。

这种对水的依赖,意外创造了非洲最生动的共生剧场。牛椋鸟站在水牛背上,用喙啄食蜱虫,同时发出警报;埃及雁跟随在水牛身后,啄食被惊起的昆虫;甚至鳄鱼也会暂时收敛凶性——它们知道,攻击健康的水牛群无异于自杀,转而将目标对准落单的个体。当水牛在泥潭中打滚时,泥浆不仅能为它们降温,还能形成天然的防虫层,而飞溅的泥点在阳光下划出优美的弧线,为这幅生命画卷增添了几分灵动。

非洲水牛的存在,让草原的每一刻都充满戏剧性。黎明时分,它们站在草地上,犄角上凝结着露珠,在晨光中折射出彩虹般的光晕;正午烈日下,它们躲在金合欢树荫里,巨大的耳朵如扇子般扇动,驱赶着恼人的牛虻;黄昏时分,当夕阳将云层染成血红色,水牛群开始向草原深处移动,它们的影子被拉得很长,与远处迁徙的角马群形成壮丽的剪影。

在纳米比亚埃托沙国家公园,雨季的水牛群会引发一场视觉盛宴。新生的青草覆盖大地,水牛群在其中若隐若现,宛如一幅会移动的印象派画作。当它们低头吃草时,犄角与草地形成奇妙的几何图案;当它们抬头张望时,深邃的眼睛映照着天空的云卷云舒。偶尔,一头幼崽会兴奋地奔跑,打乱整个群体的节奏,但很快又被母亲用鼻子轻轻拽回队伍——这种充满生活气息的场景,让非洲草原显得既野性又温柔。

非洲水牛不是简单的食草动物,它们是草原的雕塑家、战术家,更是时间本身的见证者。当它们的犄角划过天空,当它们的蹄声震醒大地,当它们的眼睛倒映出星辰,我们终于明白:在这片被烈日炙烤的土地上,真正的王者从来不是最凶猛的捕食者,而是那些懂得如何与自然共舞的生命。

发布评论

发表评论: