在非洲大陆的东缘,坦桑尼亚如同一块被造物主精心打磨的宝石,将火山、草原、湖泊与岛屿的极致风光熔铸成一场视觉的盛宴。这里没有刻意的布景,只有大地最本真的演绎——恩戈罗恩戈罗火山口蒸腾的晨雾,塞伦盖蒂草原上奔腾的角马群,桑给巴尔岛印度洋拍打的白沙滩,共同编织着地球最原始的生命图景。

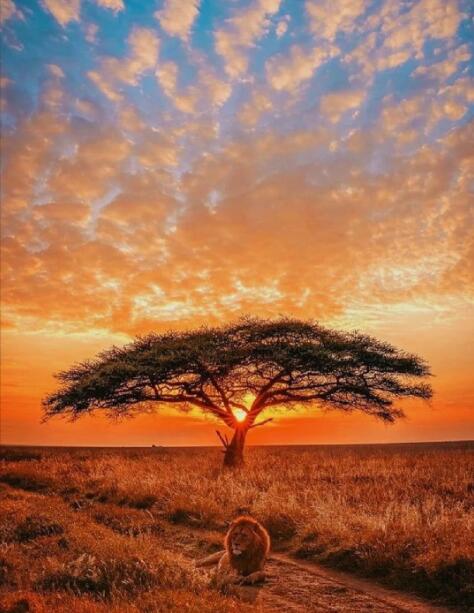

当第一缕阳光刺破塞伦盖蒂的夜幕,百万角马群便如黑色洪流般从南方涌来。它们的蹄声震碎草叶上的露珠,扬起的尘土在低空织成金色纱帐,将斑马的条纹与长颈鹿的斑块晕染成抽象派画作。草原深处,金合欢树如孤岛般散落,猴面包树张开的粗壮枝干,在天空划出苍劲的书法线条,仿佛在记录千万年来的季风轨迹。

七月至十月的动物大迁徙是草原最壮丽的史诗。角马群在格鲁米提河前集结成黑色漩涡,领头的雄兽扬起前蹄试探水流时,整个族群便如决堤的洪水般冲入河中。尼罗鳄潜伏在漩涡深处,只露出冷酷的眼眸,而河马群则在浅滩发出低沉的轰鸣。当幸存者爬上对岸的瞬间,夕阳正将它们的轮廓镀成青铜色,与远处火山灰飘落形成的薄雾交织,恍若远古部落的迁徙图腾在现实重现。

这座直径18公里的完满火山口,是地球表面最震撼的天然剧场。清晨,浓雾从碗状边缘倾泻而下,在草原上流淌成乳白色的河流,隐约可见水牛群在雾中若隐若现,它们的角尖挑破雾帘,如同航行在云海中的黑色舰队。当阳光穿透雾气,火山口内壁的垂直峭壁便显露出赭红色与灰绿色相间的地层,宛如一本摊开的地质史诗。

火山口底部的莱拉湖是生命的磁石。火烈鸟群在此聚集时,湖面会翻涌起粉红色的浪涛,它们的倒影与湖底硫磺沉积形成的黄色斑块相互映衬,构成超现实主义的色彩实验。湖畔的沼泽地里,大象用长鼻卷起芦苇,水羚在浅滩留下分叉的蹄印,而黑犀牛则躲在金合欢丛中,只露出警惕的耳朵在风中颤动。

当印度洋的季风裹挟着丁香与肉桂的气息扑面而来,桑给巴尔岛便从碧波中浮现。石头城的珊瑚石建筑紧贴着狭窄的街道,木雕百叶窗后飘出椰枣与香草的甜香,独桅帆船在浅海摇曳,船头雕刻的孔雀眼图案注视着海底的珊瑚城堡。黄昏时分,乔扎尼森林的红疣猴从树冠探出橙红色的面孔,它们的尾巴在暮色中划出金色弧线,宛如从《一千零一夜》中走出的精灵。

奔巴岛的香料种植园则是味觉的迷宫。肉豆蔻树垂下串串琥珀色的果实,香草藤缠绕着木桩开出淡紫色花朵,而丁香树的花苞则在晨露中泛着珍珠般的光泽。农人们用传统方式采摘香料,他们的笑声与远处清真寺的宣礼声交织,让时间在香雾中变得粘稠而缓慢。当夕阳将印度洋染成金红色,海浪拍打白沙滩的声音便成了最温柔的催眠曲。

从塞伦盖蒂向东北眺望,乞力马扎罗雪峰如同悬浮在云端的白色圣殿。这座非洲最高峰终年戴雪,但山脚下的草原却上演着截然不同的生命戏剧——汤氏瞪羚在晨光中跳跃,展示腹部雪白的毛发;斑马群用黑白条纹在草地上拼出动态的马赛克;而狮群则潜伏在金合欢丛中,琥珀色的眼睛锁定着猎物的一举一动。

黄昏是观赏雪峰的最佳时刻。当夕阳将云层烧成橙红色,雪峰的轮廓便愈发清晰,冰川在暮色中泛着幽蓝的光芒,宛如天神遗落的蓝宝石。山脚下的马赛村落升起袅袅炊烟,牧童驱赶着牛群归来,他们的红袍在绿色草原上格外醒目,与远处的雪峰形成冷暖交织的视觉盛宴。

驱车向北穿越东非大裂谷,纳特龙湖会突然跃入眼帘——这片碱性湖泊在旱季是炽热的盐碱地,雨季来临时却化作火烈鸟的摇篮。超过两百万只小红鹳在此聚集时,湖面会翻涌起珊瑚色的浪涛,它们的长腿划开水面,留下一串串转瞬即逝的粉红色涟漪。

湖畔的碳酸盐台地是时间的雕塑场。风与水共同雕刻出蜂窝状的岩层,硫磺沉积形成的黄色条纹在赭红色岩石上蜿蜒,宛如抽象派画家的笔触。当正午阳光穿透云层,湖面会折射出七彩光晕,小红鹳的羽毛在此映照下呈现出从玫瑰红到琥珀金的渐变。偶尔有非洲秃鹳掠过湖面,它们的黑色翅膀与火烈鸟的粉色形成强烈对比,如同天空与大地的对话。

坦桑尼亚的魔力,在于它能让每个旅人都成为自然的学徒。当你在塞伦盖蒂的晨雾中目睹角马过河,在恩戈罗恩戈罗凝视火山口内的生命剧场,在桑给巴尔的香料园中深呼吸,终将懂得:这片土地不是用来被征服的,而是用来被大地本身征服的——以敬畏之心,以赤子之眼,以永远颤抖的指尖,触碰生命最原始的脉动。

发布评论

发表评论: