开罗博物馆的青铜大门在晨光中泛着微绿的光泽,仿佛一扇通往时间夹层的秘门。推开门的瞬间,三千年的时光如细沙般从指缝间倾泻而下。这座粉红色宫殿里收藏着人类最古老的文明记忆——图坦卡蒙的黄金面具在中央展厅独自闪耀,它的光芒不是来自金属本身,而是源于那个将死亡视为另一段旅程的遥远信仰。站在玻璃展柜前,我忽然意识到,古埃及人留下的不是"文物",而是一整套完整的世界观密码。

金字塔的几何学背后藏着惊人的天文智慧。吉萨高原上,胡夫金字塔的四个底边精确指向正北、正南、正东、正西,误差不超过0.05度。这种精确不是偶然,而是古埃及祭司天文学家对天狼星运行轨迹千年观测的结果。当我在金字塔内部狭窄的上升通道中躬身前行时,石壁上残留的象形文字突然变得鲜活——那些飞鸟、眼睛和波浪的符号,不仅是文字,更是将天文历法、数学比例和神圣几何学熔铸一体的三维方程式。现代人总惊叹金字塔如何建成,却忽略了更根本的问题:是什么样的宇宙认知,需要建造如此精确的巨型"天文仪器"?

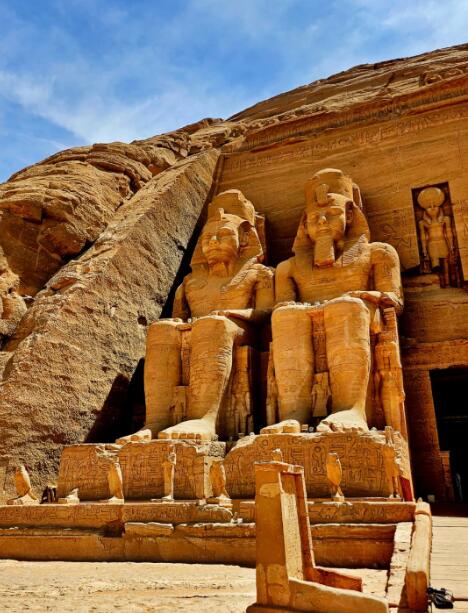

卢克索神庙的巨柱森林在正午阳光下投下交错的阴影。用手抚过柱面上深陷的浮雕,指尖能感受到拉美西斯二世战车扬起的尘土,嗅到尼罗河泛滥季湿润的气息。这些石刻不是装饰,而是古埃及人独特的时空观念载体——他们不相信线性时间,所有重要事件都在永恒的现在重复发生。当我的影子与柱上法老的侧影重叠时,某种奇妙的共时性油然而生:现代参观者与古代工匠的目光,在此刻的阳光下达成了跨越千年的对视。

帝王谷的寂静具有实质性的重量。在图特摩斯三世墓室的穹顶上,黄金点缀的深蓝底色中旋转着完整的黄道十二宫。墓道墙壁的《亡灵书》经文不是装饰,而是精密的"操作手册",指导灵魂如何穿越十二重黑暗之门。最震撼的是,这些在地下六十米处精心绘制的星空图,与当时地面可见的天象完全吻合。古埃及人将地底也变成了宇宙的镜像,死亡对他们而言不过是另一种形态的空间旅行。

埃德夫神庙的黑暗圣殿保存着最纯粹的埃及精神。需要手持蜡烛穿过三道逐渐变窄的廊柱,才能抵达最内层供奉荷鲁斯神像的密室。这种建筑布局构成精妙的心灵机制:每深入一层,外界光线就减弱一分,直到完全依赖手中颤动的烛光。在绝对的黑暗中,黄金神像突然获得生命般的凝视,那一刻我理解了何为"神圣显容"——古埃及建筑的本质是制造特定心理状态的精密仪器。

尼罗河日落时分的色彩具有催眠的力量。河水从钴蓝渐变为金红,与莎草纸画卷上的矿物颜料完全一致。乘坐三桅小帆船Feluca漂流时,两岸景色与古墓壁画中的田园风光几乎重叠:戴圆锥形头饰的农妇在棕榈树下筛谷,牧童赶着牛群涉水而过。这种穿越时空的既视感揭示了一个秘密:古埃及艺术的高度写实性。他们画下的不是想象中的彼岸,而是日常生活的神圣化呈现。在埃及人眼中,现实与永恒本就是一体的两面。

亚历山大港的地中海风吹散了所有关于"木乃伊文化"的刻板想象。在希腊罗马时期的墓葬遗址Kom el-Shuqafa,法老时代的阿努比斯神穿上了罗马百夫长的铠甲,伊西斯女神的发型变成了希腊式卷发。这种文化融合产生的混血美学令人着迷——古埃及文明最惊人的特质不是封闭保守,而是其惊人的包容转化能力。就像托勒密王朝将埃及神祇与希腊哲学结合,创造出影响深远的赫尔墨斯主义传统。

埃及文明的魔力在于它创造了时间的另一种形态。在开罗老城区的咖啡馆里,抽水烟的老人手腕上同时戴着智能手表和圣甲虫护身符;手机屏幕的蓝光与铜灯的黄晕在墙上交织。这种古今共存不是割裂的,而恰似古埃及壁画中常用的"复合视角"——将不同时空的场景并置在同一平面。或许我们误解了埃及,它从未真正"消亡",只是以更隐秘的方式编织进现代生活的肌理。当深夜的宣礼塔灯光照亮博物馆屋顶的荷鲁斯雕像时,两个埃及在星光下达成了某种默契。

发布评论

发表评论: