在埃及南部尼罗河西岸,一座名为埃德夫的小城静卧于沙漠与绿洲的交界处。这里没有金字塔的巍峨,没有卢克索神庙的恢弘,却以一座保存完好的荷鲁斯神庙为核心,将古埃及文明的辉煌与尼罗河的温婉融为一体,成为时光长河中一颗被遗忘的明珠。

埃德夫的灵魂,无疑是那座矗立于城东的荷鲁斯神庙。作为埃及现存第二大古埃及神庙(仅次于卡纳克神庙),它始建于公元前237年,由托勒密三世下令建造,历经300余年才最终完工。与多数被岁月侵蚀的古迹不同,埃德夫神庙因被沙漠掩埋近两个世纪,直至1860年才被重新发掘,因此保留了惊人的完整性——从高耸的塔门到内院的柱廊,从刻满象形文字的墙壁到供奉荷鲁斯神像的圣殿,每一块石料都镌刻着古埃及人对神灵的敬畏与对永恒的追求。

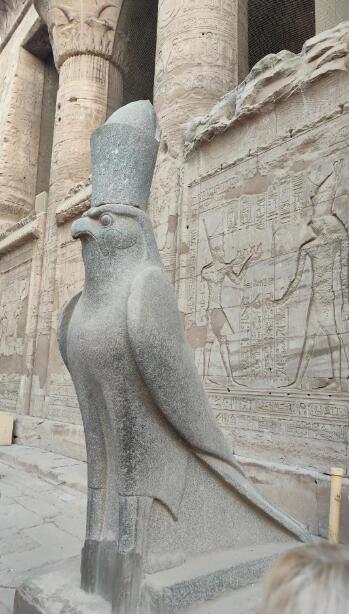

神庙的塔门高36米,宽80米,是埃及最高的神庙塔门之一。塔门正面雕刻着托勒密十二世手持权杖击打敌人的场景,两侧的荷鲁斯神像鹰首人身,翼展达5米,目光如炬地俯瞰着尼罗河。当晨曦穿透沙漠的薄雾,第一缕阳光会精准地照亮塔门顶端的荷鲁斯之眼——这一设计不仅象征着神明的注视,更展现了古埃及人对天文学的深刻理解。

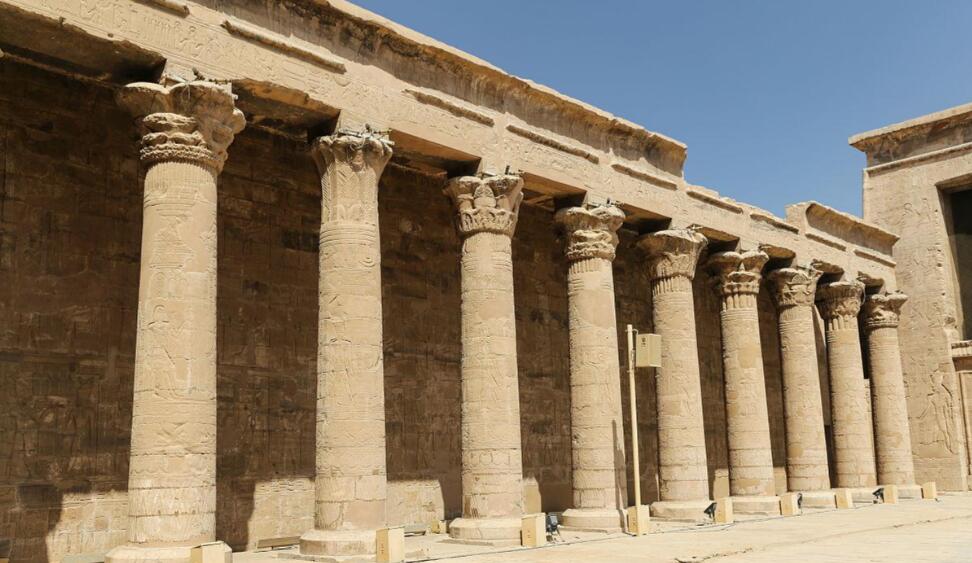

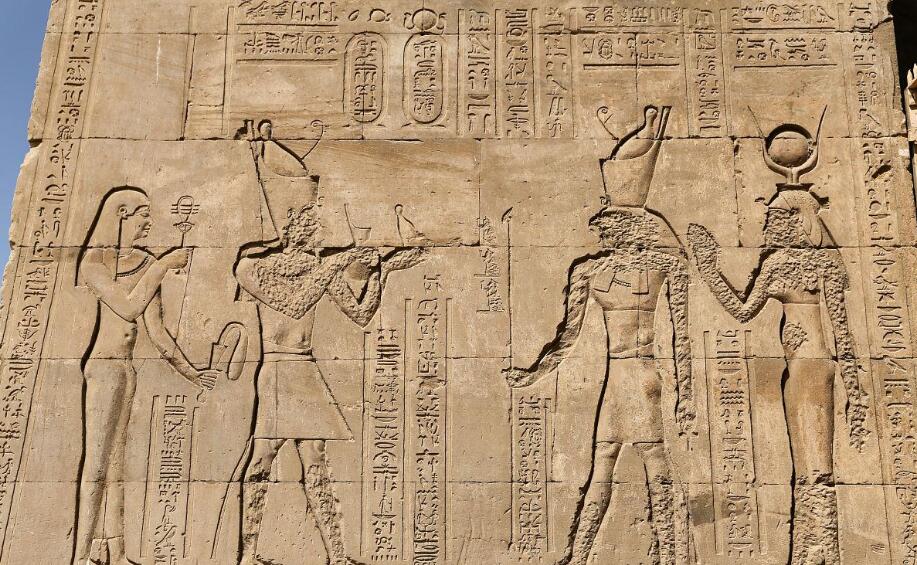

穿过塔门,便进入内院。12根高达12米的哈托尔柱廊环绕四周,柱头雕刻着荷鲁斯之妻哈托尔女神的牛首面容,面容上镶嵌的彩色琉璃在阳光下折射出斑斓的光影。柱身刻满了托勒密王朝法老向荷鲁斯献祭的场景,人物衣褶的线条流畅如尼罗河的波涛,而象形文字的铭文则记录着神庙的建造历史与宗教仪式。

圣殿是神庙的核心,这里曾供奉着一尊高2.5米的荷鲁斯黑曜石神像(现存于开罗博物馆)。殿内无窗,仅靠顶部一个小孔透入光线,形成一道神秘的光柱。每年2月与10月的“荷鲁斯节”,阳光会恰好照亮神像的面容,象征着神明的降临——这一精准的光影设计,令现代建筑师也为之惊叹。

埃德夫的魅力,不仅在于神庙的庄严,更在于它与自然的和谐共生。城市东临尼罗河,西接沙漠,形成一幅独特的“蓝黄画卷”。

清晨,尼罗河笼罩在薄雾中,河面泛着银色的波光。岸边的棕榈树与香蕉林随风摇曳,渔民划着“法鲁卡”帆船穿梭其间,船头的鸬鹚时而潜入水中捕鱼,时而振翅飞起,抖落的水珠在阳光下划出晶莹的弧线。傍晚,夕阳将河水染成橙红色,河面上漂浮的纸莎草船与远处的神庙塔门构成剪影,宛如一幅古老的壁画。

城市的西侧是连绵起伏的沙漠,沙丘被风蚀成波浪般的纹理,在阳光下泛着耀眼的金黄。若骑骆驼深入沙漠,可遇见贝都因人的营地——他们用羊毛毡搭建的帐篷旁,篝火上煮着香浓的薄荷茶,孩子们追逐着蜥蜴,笑声在沙丘间回荡。当夜幕降临,沙漠成为观星者的天堂:银河如一条璀璨的河流横贯天际,猎户座、天蝎座等星座清晰可见,仿佛触手可及。

埃德夫的街道狭窄而曲折,两旁是土黄色的泥砖房,窗户上挂着色彩鲜艳的织物,空气中弥漫着香料与烤面包的香气。市集里,商贩们叫卖着椰枣、香料与手工编织的草席,妇女们头戴黑色头巾,挑选着金饰与银器;茶馆中,老人们围坐在铜制水烟壶旁,用阿拉伯语谈论着家长里短,茶壶里的红茶咕嘟作响,氤氲的水汽模糊了时光的边界。

若逢节日,埃德夫会焕发出别样的生机。每年的“荷鲁斯节”,神庙前会举行盛大的游行:人们身着古埃及服饰,抬着荷鲁斯神像的仿制品穿过街道,鼓手与舞者跟随其后,节奏强烈的达卜鼓声与欢快的塔哈提舞步,让整座城市沉浸在欢乐的海洋中。

埃德夫的四季,各有其韵。春季(3-5月),尼罗河水位上涨,河岸的野花竞相绽放,神庙前的空地上,孩子们追逐着彩色的气球,笑声与鸟鸣交织成春的乐章;夏季(6-8月),烈日炙烤着沙漠,但神庙的阴影下却凉爽宜人,游客可坐在柱廊下,听着风铃的叮咚声,翻阅一本关于古埃及的书籍;秋季(9-11月),是游览的最佳时节——尼罗河水位适中,沙漠的夜晚不再酷热,圣殿的光柱会准时落在神像上,仿佛时间从未流逝;冬季(12-2月),虽偶有沙尘暴,但神庙的塔门在沙尘中若隐若现,宛如海市蜃楼,别有一番神秘的美感。

埃德夫,这座尼罗河畔的小城,以荷鲁斯神庙为心脏,以沙漠与河流为血脉,将古埃及的辉煌与现代的烟火气完美融合。它没有金字塔的震撼,却以细腻的雕刻、温婉的河景与宁静的沙漠,让每一个到访者都感受到时间的温柔——在这里,历史不是尘封的过去,而是流淌在每一缕阳光、每一声驼铃、每一块石料中的生命。

发布评论

发表评论: