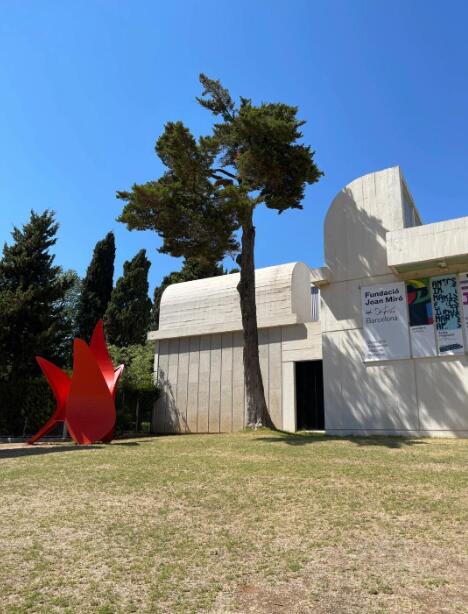

巴塞罗那蒙特惠克山上的米罗基金会美术馆,像一座白色的方舟停泊在地中海蔚蓝的天空下。这座由建筑师何塞普·路易斯·塞特设计的建筑本身就是一件艺术品——纯白的曲线墙面、圆形的天窗、开放的中庭,处处呼应着胡安·米罗艺术中的有机形态与宇宙想象。当我穿过那道仿佛被阳光浸透的门廊时,立即被一种奇特的轻盈感包围,这里不是传统意义上的美术馆,而是一个邀请观众一起玩耍的超现实乐园。

米罗的作品初看简单得近乎幼稚:几个漂浮的色块,几根看似随意的线条,一些像儿童涂鸦的符号。但站在《女人与鸟》系列前凝视片刻,这些元素便开始在眼前跳舞。红色、蓝色、黄色的圆点不再只是颜色,而变成了有温度的宇宙生命体;那些黑色的线条突然有了表情,或欢快或忧郁地向观众眨眼。米罗曾说:"我想要超越绘画。"在基金会精心设计的展厅里,这句话获得了立体诠释——他的画作不是挂在墙上的平面图像,而是通往想象维度的门户。

基金会最迷人的特色在于它完整呈现了米罗的创作过程。在地下展厅的玻璃柜中,陈列着艺术家收集的各类奇怪物件:海滩上捡的浮木、生锈的钥匙、干枯的植物、破碎的陶瓷片。这些被常人视为垃圾的东西,经过米罗的重新组合,在《星座》系列中变成了星辰的隐喻。看着那些泛黄的素描本上反复修改的草图,我忽然理解了他的创作秘密:伟大的想象力从不凭空而来,它需要先对现实世界进行细致入微的观察,然后再将其打碎重组。米罗基金会最珍贵的展品或许不是那些完成的作品,而是这些展现思维轨迹的原始材料。

《蓝色》系列展厅被布置成一个沉浸式的蓝色宇宙。从浅蓝到深靛的渐变墙面让观众仿佛潜入海底或升入太空,米罗那些白色线条构成的星形、鸟形和女性形体在蓝色背景上轻盈浮动。这种展示方式聪明地放大了米罗作品的冥想特质——站在展厅中央,时间感会变得模糊,你会不自觉地开始用米罗的方式观看世界:云朵变成鲸鱼,墙上的污渍化作星座图,日常生活的琐碎细节突然都蕴含着诗意。

米罗对材料的实验精神在雕塑花园得到充分展现。青铜铸造的《女人与鸟》高达22米,像一座来自外星文明的图腾柱;用废铁焊接的《迷宫》邀请观众穿行其中,每个转角都可能遇到惊喜。这些三维作品打破了绘画的平面局限,却保留了米罗标志性的童趣语言。特别有趣的是那些陶瓷作品——米罗晚年与工匠合作,将他的绘画转化为瓷砖壁画和立体陶艺,这种跨界创作模糊了高雅艺术与民间工艺的界限,让他的符号语言获得了更质朴有力的表达。

当代艺术界常将米罗归类为超现实主义,但基金会呈现的米罗远比这个标签丰富。在临时展厅里,我看到他受加泰罗尼亚民间艺术影响的早期作品,为芭蕾舞剧设计的服装草图,甚至还有他为巴黎大学创作的巨幅壁画研究稿。这种全方位的展示揭示了一个重要事实:米罗的天才不在于创造某种固定风格,而在于保持孩童般的好奇心与游戏精神。他七十多岁时创作的作品,依然保持着二十岁时的活力与冒险精神。

特别打动我的是米罗工作室的复原展区。简朴的木桌上散落着颜料管,调色板上的色彩已经干涸,墙上钉着各种剪报和随手画的草稿。这个空间没有神圣化艺术创作,反而强调其日常性——伟大的想象力就诞生在这样的普通角落。米罗曾说:"我每天像园丁一样工作。"在这个工作室里,你能感受到那种日复一日的劳作如何结出奇妙的果实。

黄昏时分,我坐在基金会的露台上,俯瞰整个巴塞罗那。远处的圣家堂尖顶在夕阳中闪烁,城市渐渐亮起灯火。此刻回想米罗那些看似简单的星星、小鸟和女人形象,突然明白它们为何能跨越时间打动人心——在最物质化的时代,米罗用最纯粹的形式守护着人类最珍贵的品质:幻想的能力、游戏的快乐以及对宇宙万物的诗意感知。他的艺术不是要告诉我们什么深奥的道理,而是邀请我们重新发现那双被成人世界蒙蔽的、孩童般的眼睛。

发布评论

发表评论: