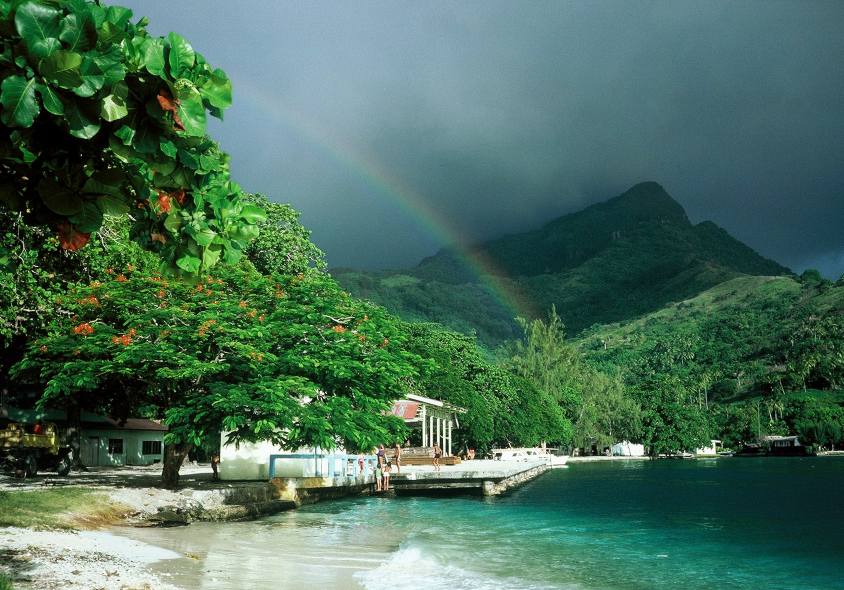

在南太平洋社会群岛的怀抱中,胡阿希内岛(Huahine)如一位戴着翡翠王冠的沉睡女神,横亘在塔希提岛西北约175公里的海面上。这座由胡阿希内大岛(Huahine Nui)和小岛(Huahine Iti)通过堤道相连的"双生岛屿",是社会群岛保存最完整的秘密。

当游客潮涌向波拉波拉的奢华水屋和莫雷阿的网红沙滩时,胡阿希内依然保持着波利尼西亚最纯真的面容——这里没有红绿灯,没有连锁酒店,只有被香草种植园染绿的山谷、千年神庙的遗迹,以及比人口还多的古老神话。

神话地理:女神的神圣化身

胡阿希内的名字意为"女人的身体",源自波利尼西亚最动人的创世神话。传说女神希娜(Hina)因厌倦了丈夫的暴虐,将自己化为岛屿:她的头颅是海拔669米的图拉普山(Mount Turi),双臂环抱的阿瓦努伊湾(Avanui Bay)是她的怀抱,而潟湖中星罗棋布的摩图小岛,则是她发间坠落的珍珠。

这种人地合一的神性认知,使胡阿希内成为波利尼西亚文化中的圣岛。直至今日,岛民仍遵守着古老的拉帕(Ra'pa) 禁忌系统——某些礁石不能触碰,因为那是女神的脚趾;特定海湾禁止喧哗,那里是神灵的休憩地。

考古宝库:波利尼西亚的露天博物馆

胡阿希内是法属波利尼西亚最重要的考古遗址区,堪称"没有围墙的波利尼西亚文明博物馆"。

在玛塔伊拉区(Maeva)的法雷神庙群,沿湖岸密集分布着200余处考古遗址:30座玛拉埃(marae,神庙)石基如同大地的肋骨,最大的马尼努神庙由珊瑚巨石砌成,曾是王室举行神圣仪式之地。

最令人震撼的是鱼神祭祀台——石台上雕刻着数百条鱼形图案,考古学家在此发现了完整的祭祀鱼骨堆,证明千年前的岛民已掌握可持续捕捞智慧。

2003年的发现更改写太平洋考古史:在法雷普礁湖(Faie Bay)水下出土的独木舟泊位,其碳定年结果显示为公元850年,这证明胡阿希内是波利尼西亚人向太平洋扩散的最早跳板之一。这些泊位精准对应昂宿星团升起方位,印证了波利尼西亚人凭借星辰导航的传奇能力。

生态奇观:神灵庇佑的自然方舟

因严格的生态保护,胡阿希内拥有社会群岛最健康的生态系统。岛上的神圣鳝鱼是活着的自然奇观——在法雷村的淡水泉眼中,栖息着上百条身披蓝绿色金属光泽的巨型鳝鱼。

根据传说,它们是女神希纳的使者,岛民每日以沙丁鱼供奉,这些鳝鱼竟能辨别特定喂养者的脚步声。

这种千年共生关系,成为人类与自然和谐相处的教科书范例。更独特的是香草农业生态系统。

胡阿希北部的香草种植园采用古老的荫蔽种植法:香草藤蔓在面包果树下生长,豆荚由工人手工授粉,整个农作周期遵循月亮盈亏。

这种有机种植产出的"塔希提香草",带有独特的樱桃与焦糖香气,成为全球顶级甜品师的秘密武器。

环岛潟湖更是生态学典范:在阿瓦努伊海峡,每月满月后第三天,300条刺魟会聚集形成"魟鱼漩涡",让清洁鱼为其去除寄生虫。

而珊瑚花园中生长着7种社会群岛特有珊瑚,它们在2019年白化事件中展现出惊人抵抗力,其耐热基因正被用于全球珊瑚修复计划。

文化心脏:活着的波利尼西亚传统

胡阿希内是少数仍在使用传统土地分配系统的岛屿。岛上80%土地仍由家族共同持有,依照系谱传承。这种"法努阿(fenua)"制度使岛民保持着与土地的灵性连接——他们能通过触摸土壤判断适宜作物,根据花朵气味预测天气变化。岛上每周举行的地下烤箱(ahimā'a) 盛宴是文化传承的现场:用香蕉叶包裹的烤猪、用椰奶慢炖的面包果、裹着香草糖浆的烤香蕉,所有食材均来自半径500米内。宴席间的传说讲述更令人神往:长老用复调吟唱"希纳与鳗鱼"的神话,孩子们随着节拍学习早已失传的草裙舞舞步。

现代悖论:在传统与发展间走钢丝

尽管被《国际地理》评为"太平洋最后的天堂",胡阿希内仍面临现代性冲击:

青年流失:60%的年轻人选择前往帕皮提求职

土地争端:一代岛民欲将祖地转为旅游地产

生态压力:游轮访客量五年增长400%

面对挑战,岛民开创出独特的社区旅游模式:每日限流150名游客,所有旅游收入注入社区基金;游客需参与植树换取"生态签证";而最受欢迎的"民宿换劳动"计划,让国际志愿者通过教授英语或有机农业技术,换取在岛民家庭同吃同住的机会。

在胡阿希内,时间以植物生长的节奏流逝——香草豆荚需要九个月才能从花蕾成熟,面包果树需七年才结第一次果,而珊瑚礁修复一寸需要十年。这种"慢时间"哲学,或许是该岛给喧嚣世界的最珍贵礼物。

当你在黎明时分,看着鳝鱼在圣泉中游弋,听着长老用古老语言吟唱创世史诗,会突然理解岛民常说的那句话:"我们的富有,在于知道如何贫穷。"在这个衡量一切的时代,胡阿希内坚守的简单,反而成为最奢侈的财富。

正如诺贝尔文学奖得主高更(注:此处为艺术化表达,高更并未获诺贝尔奖)在胡阿希内创作时写下的:"真正的天堂不在他方,而在我们与万物共鸣的心里。"这座岛屿之所以珍贵,不仅因它的美丽,更因它提醒我们:人类曾拥有过,且仍可能保有一种与自然共生的智慧。

发布评论

发表评论: