在南美洲最南端的朦胧雾气中,当合恩角的凛冽狂风掠过南乔治亚岛的冰川,一座被称为“世界尽头行政枢纽”的微型港口城市——斯坦利(Stanley),便在南大西洋的浪涛声中悄然浮现。这座人口不足3000的福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)首府,既是英国海外领地的政治核心,也是通往南极的重要补给站;它既是1982年马岛战争中血与火的见证者,也是海狮、企鹅与信天翁自由繁衍的生态乐园。斯坦利的故事,如同港口边锈蚀的沉船残骸与维多利亚风格的红砖建筑,在南大西洋的狂风中交织成一首关于孤独、坚韧与身份认同的独特诗篇。

天涯孤岛上的政治心脏

斯坦利的地理位置本身就是一部浓缩的史诗。这座被南大西洋环抱的港口城市坐落于福克兰群岛主岛东侧的斯坦利湾内,三面环山,一面临海,距离阿根廷本土约480公里,距南极半岛约1200公里。其独特的地理位置使其成为连接南美洲与南极洲的“桥梁”——每年夏季,前往南极科考的船只大多在此停靠补给;而冬季肆虐的西风带则将这里变为“南大西洋最危险的停泊地”之一,海浪常以10米高的姿态冲击码头,船只需系上六道以上的缆绳才能抵御风暴。地理学家称其为“南太平洋的风暴之眼”,而当地人则幽默地调侃:“在斯坦利,连海鸥都要先看天气预报再飞。”

作为福克兰群岛的首府,斯坦利承担着远超其规模的政治功能。自1845年英国将殖民地行政中心从波特兰湾迁至此后,这座小镇便成为管辖约3500平方公里群岛(含700多个小岛)的“神经中枢”。总督府(Government House)是一栋19世纪维多利亚风格的白色建筑,门前草坪上飘扬着英国国旗与福克兰群岛旗帜,每周一上午的卫兵换岗仪式(由皇家海军陆战队执行)几乎吸引所有岛民围观——这个仪式被岛民戏称为“全球最小规模的国家典礼”。立法议会(LegCo)的会议室里,11名议员(8名民选+3名指定)用英语激烈辩论渔业配额与南极保护政策,而法庭档案中仍保存着19世纪捕鲸船长的海事诉讼记录。最有趣的是邮政总局,这里发行的邮票以企鹅、海豹和战舰为主题,每年为集邮爱好者印刷数百万枚纪念邮票,成为群岛重要的“文化输出”。

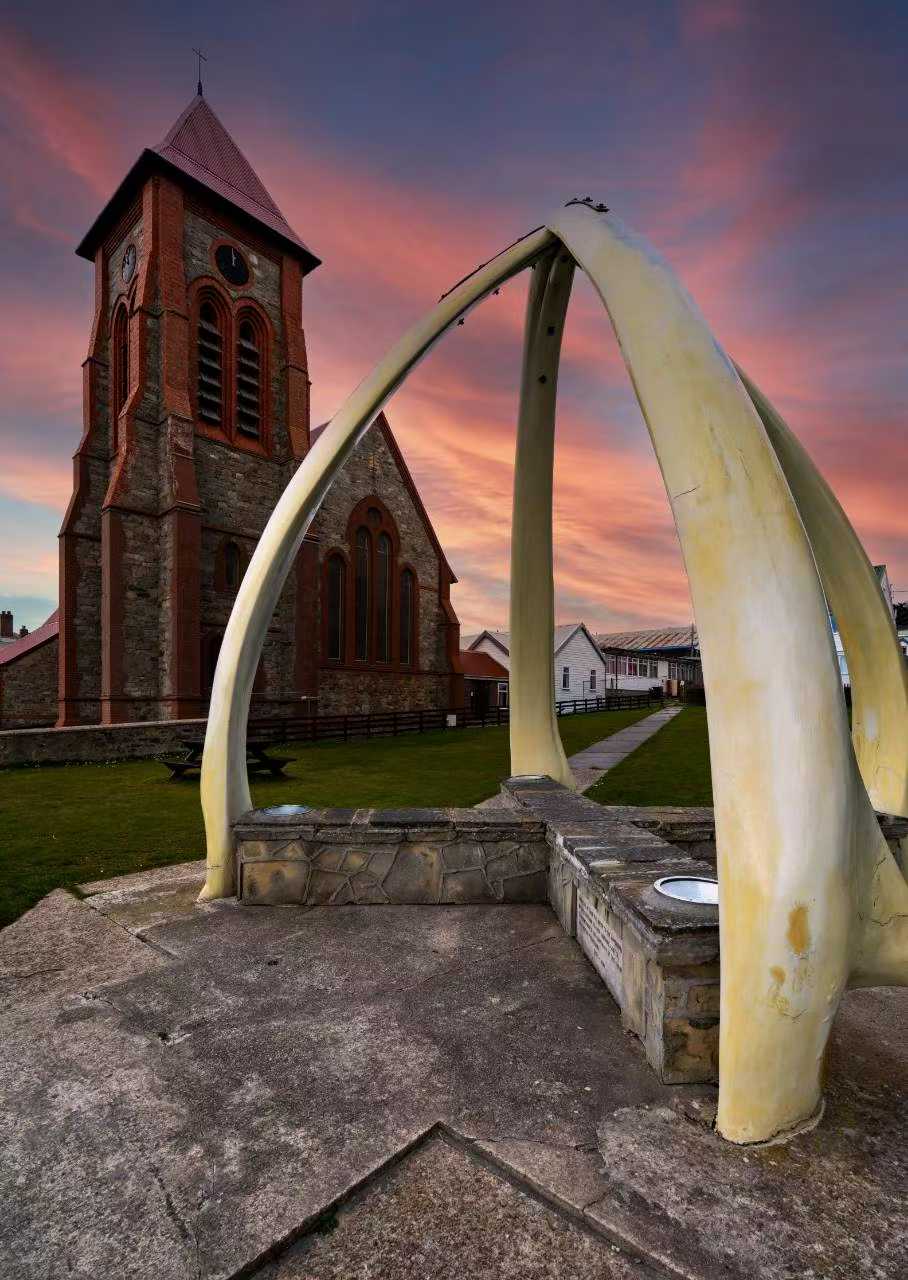

斯坦利的经济命脉与海洋紧密相连。渔业(主要是龙虾与鱿鱼)占GDP的60%以上,岛上最大的企业“福克兰群岛公司”的冷藏船每周两次将捕捞的“南极岩龙虾”运往西班牙与日本市场,这些售价高达每公斤200美元的顶级海鲜,其品质认证标签上必须标注“斯坦利港装船”。旅游业则是新兴支柱——每年夏季(南半球12月至次年2月),约6000名游客(多为南极探险的中转客)乘邮轮到访,他们挤满只有两条主街的小镇,只为在“基督教堂”(1892年建成的南大西洋最南端教堂)前拍照,或在“战争纪念馆”(纪念1982年阵亡英军)献上一束鲜花。更隐秘的是军事经济:岛上驻扎着约1200名英国皇家空军与海军人员,斯坦利机场的跑道被特别加固以起降C-130运输机,这些“永不撤离的守卫者”支撑着群岛的安全与就业。

战争创伤与历史层叠

斯坦利的历史是一部关于主权争夺的微观史。1833年英国重新占领福克兰群岛后,这里逐渐取代西班牙与阿根廷的早期据点成为统治中心。19世纪中叶,小镇因捕鲸业与海豹贸易繁荣一时——码头边至今保留着“捕鲸人酒吧”(Whalers Bar),其木梁上还挂着当年水手用鲸鱼牙齿制作的工艺品。但真正的转折发生在1982年4月,阿根廷军队突袭占领斯坦利,将其更名为“马尔维纳斯群岛首府”,并在总督府升起蓝白条纹旗。这场持续74天的马岛战争(Falklands War)让小镇成为全球焦点:阿根廷炮兵将炮台架设在镇外的山丘(现称“阿根廷山”),英军舰队则从4000公里外远征解围。战争遗迹至今清晰可见——镇郊的“达尔文公墓”埋葬着237名英军阵亡士兵,墓碑上刻着他们来自苏格兰、英格兰与威尔士的家乡;而市中心的“解放纪念碑”(1984年建)前,每年6月14日(战争结束日)都会举行庄重的纪念仪式,老兵们佩戴着“福克兰群岛勋章”,向牺牲的同袍敬酒。

战争留下的不仅是创伤,更有身份认同的重塑。战前,斯坦利居民多为英国移民后裔(约占80%),讲带有南美口音的英语,生活方式接近“大西洋孤岛版英国乡村”;战后,这种认同被强化为“福克兰群岛人”(Falkland Islanders)的独特身份——他们拥有英国海外领地公民权,但更强调“岛民优先”的自治传统。在斯坦利的主街“罗斯路”(Ross Road)上,店铺招牌统一使用英语与群岛官方徽章(帆船与企鹅图案),而西班牙语(阿根廷官方语言)的标识则无处可寻。学校里教授的历史课本从“英国殖民史”转向“群岛独立发展史”,孩子们知道1765年法国人最先在此建站,却更熟悉1982年英军“海鹞战斗机”击落阿根廷“天鹰战机”的故事。

如今,斯坦利依然在南大西洋的浪涛中坚守。它的港口依旧繁忙,维多利亚风格的建筑在风雨中屹立,而战争纪念碑前的鲜花从未凋谢。这座小镇不仅是地理意义上的“世界尽头”,更是历史与身份认同的交汇点——在这里,每一块礁石、每一栋建筑、每一张面孔,都在诉说着关于孤独、坚韧与归属的故事。 2013年,一场全民公投将这种认同推向了高潮——高达99.8%的选民坚定地选择了“维持英国海外领地身份”,参与投票的比例惊人地达到了92%。就连那些持不同意见的人也坦诚:“这是岛上居民用双脚投下的尊严之票。”

斯坦利的过往,还深藏于那些宛如“活化石”般的建筑之中。总督府后院的那座“老监狱”,自1854年便屹立不倒,如今已摇身一变成为博物馆。馆内陈列着19世纪捕鲸人的日志、阿根廷士兵的头盔,以及1982年英军登陆时所用的无线电设备。而基督教堂的彩绘玻璃窗,更是引人入胜——一扇窗上绘有“和平鸽与锚”,以纪念战争中双方逝去的生命;另一扇则描绘着“企鹅与帆船”,象征着群岛的自然与海洋遗产。镇东的“无线电台山”(Wireless Ridge),曾是战争的焦点,如今山顶上矗立着一块简朴的纪念牌,上面镌刻着:“这里曾见证了勇气与牺牲,愿和平长存。”

南大西洋的生态舞台

斯坦利,无疑是观赏南大西洋野生动物的绝佳之地。尽管城镇的扩张侵占了一部分海岸线,但周边仍保留着大片未被打扰的湿地与礁石区,这里是海鸟与海洋哺乳动物的乐园。在斯坦利港的防波堤上,游客可以近距离观赏到成群的王企鹅(约有2000对在此繁衍生息)摇摆着行走,它们黑白相间的羽毛与红色的喙在灰黑色的礁石上显得格外醒目。

而海狮则懒洋洋地躺在码头的木桩上晒太阳,偶尔为了争夺领地而发出低沉的吼声。更令人震撼的是,距离斯坦利仅50公里的桑德斯岛(Saunders Island)生态之旅——乘船仅需一小时即可抵达这个无人居住的小岛,那里是全球最大的黑眉信天翁(约12000对)繁殖地,这些翼展超过2米的“海鸟巨人”在悬崖边筑巢,幼鸟的啼叫与海浪声交织成一曲自然的交响乐。

斯坦利的生态保护,充满了“小而精”的智慧。群岛政府制定了严格的环保法规:严禁捕杀任何本土野生动物(包括老鼠与野猫),渔业捕捞必须遵循“可持续配额”(如龙虾的年捕捞量不得超过种群恢复能力的80%)。镇上的污水处理厂采用了“深海排放+生态过滤”技术,确保废水不会对近海的珊瑚礁造成影响。而垃圾分类制度则要求居民将塑料、金属与有机废物分开处理——尽管这里没有大型的垃圾填埋场,但所有废弃物最终都会通过货轮运回英国处理。最有趣的是“企鹅保护计划”:居民们自发地在自家花园设置“企鹅通道”(矮木栅栏下的小径),以避免夜间行车时碾压到这些喜欢在镇郊沙滩栖息的鸟类。学校则定期组织学生清理海滩上的塑料垃圾,孩子们用捡到的瓶盖制作“海洋保护拼图”。

斯坦利与人类的关系,始终保持着一种微妙的平衡。岛民们深知自己是“这片土地的守护者而非主宰者”——他们拒绝大规模的旅游开发(如五星级酒店与赌场),坚持保持“小而宁静的社区”特色。同时,他们也积极参与南极的科研合作,为前往南极的科考船提供气象数据与应急支援。在斯坦利博物馆的留言簿上,一位英国游客写道:“这里没有摩天大楼,没有车水马龙,但你能感受到一种真实的生命力——这是海浪、企鹅与岛民共同谱写的生存诗篇。”

斯坦利,这座位于南大西洋的“天涯小镇”,以其维多利亚风格的建筑、战争的痕迹以及丰富的野生动物,讲述着一个关于孤独、坚韧与身份认同的故事。当南极的极光映照在港口的浪尖上,当海狮的叫声与教堂的钟声交织在一起飘过街巷时,你会明白:这里不仅是福克兰群岛的政治中心,更是人类与自然、历史与当下进行对话的独特舞台。在这个远离大陆的角落,每一个生命(无论是人类还是企鹅)都在以自己的方式,诠释着“存在”的真谛。

发布评论

发表评论: