在南极半岛的东北隅,当广袤的南极大陆架向威德尔海徐徐舒展,一片由冰雪与地火共同塑造的奇幻之地——威尔米纳湾与弗因港悄然呈现。这里既是冰川与海洋共舞的壮阔舞台,也是人类极地探索史中浓墨重彩的一笔。威尔米纳湾以剔透如水晶的冰山群与灵动的冰川闻名,被冠以冰山走廊(Iceberg Alley)的瑰丽篇章;而弗因港则镌刻着20世纪捕鲸业的兴衰印记,那座被火山岩环抱的废弃鲸油加工厂,宛如时光琥珀,凝固着人类与极地共生的复杂篇章。这片不足百平方公里的疆域,汇聚了南极最极致的自然奇观、最坚韧的生命力量与最深刻的人文思考,堪称南极大陆上镶嵌着野性之美与历史厚重感的极地明珠。

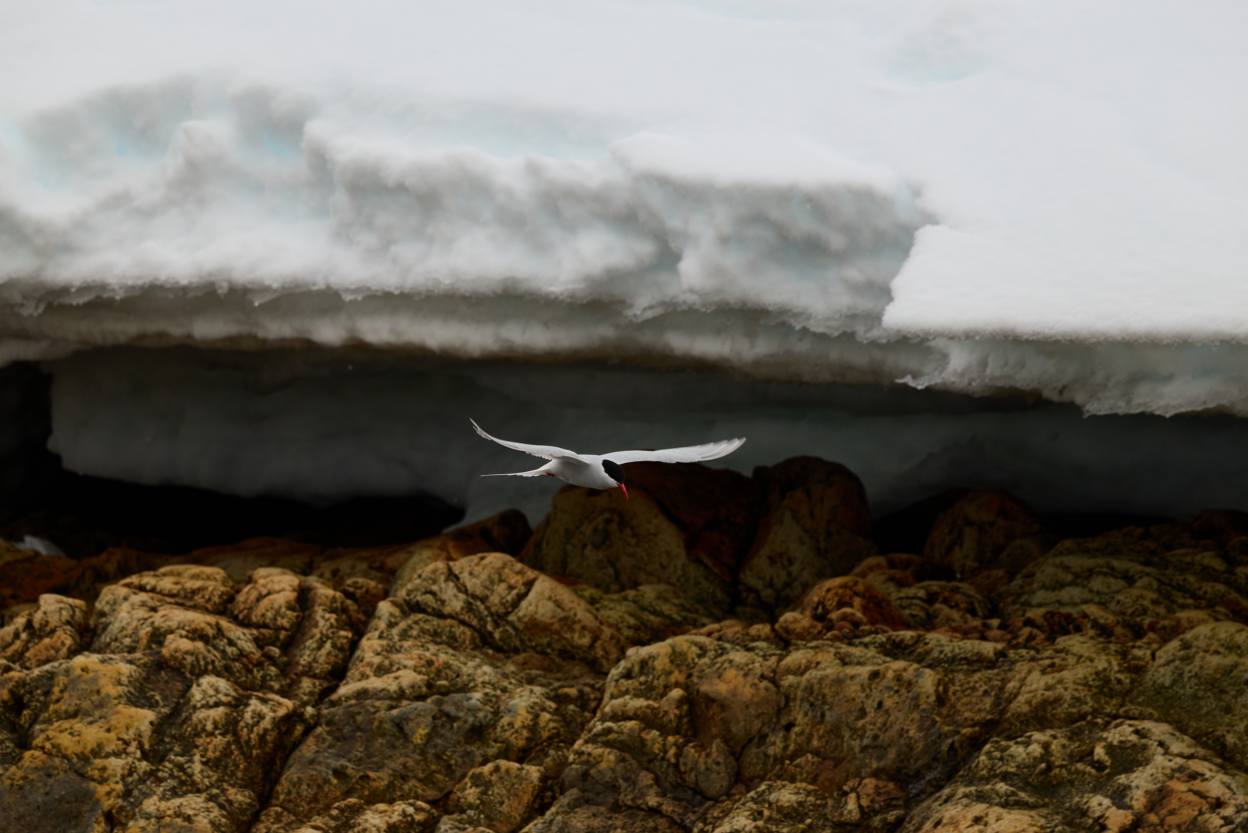

威尔米纳湾的地质史诗可追溯至数亿年前的冈瓦纳古陆分裂。作为南极半岛的核心区域,其基岩主要由古生代片麻岩与花岗岩构成,历经板块运动与冰川雕琢,形成了举世无双的冰海景观。曲折的海岸线被巍峨的火山岩峭壁与棱角分明的冰碛石环绕,这些峭壁由坚硬的玄武岩与安山岩组成,在长年风化与海浪侵蚀下,幻化为千姿百态的拱门、洞穴与海蚀柱。其中最引人注目的,当属湾口处的冰川之门天然拱桥——由冰川融水长期冲刷火山岩而成,拱顶岩石在海风雕琢下形成独特的纹路与色彩,远望犹如通往冰雪秘境的神秘门户。

弗因港则以火山岩地貌独树一帜。这座位于欺骗岛火山口内侧的港湾,其活火山特性至今犹存(1969年曾有喷发记录),火山岩表面呈现黑、灰、褐交织的斑驳色彩。这些诞生于数百万年前火山活动的岩石,经冰川侵蚀与风化作用,呈现出奇特的柱状节理与熔岩流纹理。海岸边星罗棋布的火山口与熔岩遗迹,其边缘被海浪打磨得光滑如镜,自然形成避风良港。最负盛名的是直径约50米、深达20米的熔岩之眼火山口,从空中俯瞰,宛如一只深邃的眼眸凝视着南极的冰海世界。

两地的冰川景观同样令人震撼。威尔米纳湾是南极半岛冰山密度最高的区域之一,众多小型冰川与冰舌自内陆冰盖蜿蜒而下,宛如白色巨蟒缓缓滑向海洋。其中最著名的威尔米纳冰川末端直抵海湾,形成壮观的冰川舌。夏季气温回升时,冰川末端频繁崩解,巨型冰块轰然坠海,激起数十米高的浪花,发出震耳欲聋的轰鸣。

这些冰山随洋流南漂,部分可航行数千公里,成为南大洋独特的移动景观。弗因港周边的冰川虽规模较小,却与火山岩地貌相映成趣,尤其是火山冰川——其末端紧邻火山岩峭壁,融水与岩石矿物质相互作用,造就了色彩斑斓的冰川奇观。

尽管环境严酷,威尔米纳湾-弗因港却孕育着丰富的极地生物。湾区的海水中,硅藻、甲藻与磷虾等浮游生物构成南极食物链的基石。它们在阳光穿透的表层水中进行光合作用,源源不断地产出氧气与有机物,为整个生态系统注入能量。

海滩与礁石上,各类海鸟与海豹繁衍生息。阿德利企鹅(Pygoscelis adeliae)作为南极最常见的企鹅品种,以其黑白分明的羽毛与活泼的性情深受喜爱。它们成群栖息于威尔米纳湾海滩,繁殖季时搭建巢穴,孵化出毛茸茸的幼崽。此外,帽带企鹅(Pygoscelis antarcticus)与巴布亚企鹅(Pygoscelis papua)也会在不同季节前来繁衍,形成多品种企鹅共存的生态奇观。

海豹家族同样在此占据一席之地。威德尔海豹(Leptonychotes weddellii)作为南极最常见的海豹,常潜藏于冰层下捕食鱼类与乌贼;食蟹海豹(Lobodon carcinophaga)则以独特的滤食方式闻名,其特殊牙齿结构可过滤海水中的磷虾;豹海豹(Hydrurga leptonyx)作为顶级掠食者,以其他海豹与企鹅为食,展现出极地食物链的残酷与平衡。

弗因港的火山岩与礁石间,还生长着耐寒的苔藓与地衣。这些看似渺小的植物,实则是极地生态系统的先锋物种——它们能在零下数十度的严寒中存活,通过分泌酸性物质分解岩石获取养分,为后续生物的定居创造条件。其中,某些地衣品种的生长速度极慢,每年仅扩展数毫米,却能存活数百年,成为记录极地环境变迁的活化石。

这片冰火交织的土地,既是地质运动的史诗,也是生命演化的奇迹。从威尔米纳湾的冰川轰鸣到弗因港的火山低语,从浮游生物的微观世界到海豹的生存博弈,每一寸土地都在诉说着自然的力量与生命的坚韧。当人类探险者的足迹与废弃鲸油厂的锈迹重叠,这里更成为反思人与自然关系的永恒课堂——一颗镶嵌在地球尽头的极地明珠,永远闪耀着野性与智慧交织的光芒。

在南极大陆的生态版图中,苔藓与地衣构成了陆地生态系统的基石。这些微小却坚韧的生命体,能在零下数十度的严寒与极度干燥的极端环境中顽强存活,不仅参与着南极土壤的原始形成过程,更为整个生态系统的稳定性奠定了基础。而在欺骗岛的火山口腹地,隐藏着一片独特的温泉带,这些冒着热气的水域孕育着嗜热微生物群落,它们如同天然的极地实验室,为科学家探索极端环境下的生命奥秘提供了绝佳样本。

弗因港作为南极探险史的重要坐标,承载着人类首次登陆这片白色大陆的记忆。1898年,挪威捕鲸船队在此发现了天然避风港,并建立起首个工业捕鲸站。至20世纪初,随着捕鲸业的黄金时代来临,这个偏远海湾逐渐演变为南极半岛最繁忙的捕鲸中心。来自英、日、挪等国的捕鲸船在此云集,每年有超过三千头鲸鱼在此丧生。如今,锈迹斑斑的绞盘、坍塌的仓库和斑驳的工人宿舍,仍默默见证着当年捕鲸业的繁荣与血腥。这座被遗弃的工业遗址,如今已成为极地工业考古的重要研究对象。

威尔米纳湾则是科学探索的前沿阵地。自1950年代起,这里便成为国际科研合作的热土。美国帕尔默站与阿根廷埃斯佩兰萨站等十余个科考站相继落成,科学家们在此持续开展冰川动态监测、海洋环流研究、极地气象观测和生态链分析等课题。每年南极夏季,数百名科研人员在此驻守,通过冰芯钻取、卫星遥感等技术手段,解析着全球气候变化的极地密码。与此同时,这里也逐渐发展成为特色旅游目的地,游客可搭乘破冰船近距离观赏鲸群嬉戏,或跟随生态向导探访企鹅聚居地。

随着科考活动与旅游业的双重发展,威尔米纳湾-弗因港区域面临着前所未有的生态压力。为守护这片净土,国际社会构建起多层次保护体系。1959年签署的《南极条约》确立了科学自由与环境保护并行的原则,将南极定义为仅供和平与科研用途的自然保护区。后续通过的《环境保护议定书》更严格规定:旅游人数实行配额管理,野生动物栖息地设置缓冲带,所有废弃物须带离极地。

在属地管理层面,南极条约体系下的各国协调机构实施了精细化保护措施。游客活动被限定在指定步道,避免惊扰企鹅繁殖区;科考站采用模块化设计,减少地面永久改造;甚至规定所有排泄物须经特殊处理后方可排放。生态学家在此布设的GPS追踪器与远程传感器,正实时绘制着生态变化的动态图谱。

展望未来,这片极地秘境将在生态保护与科学探索间寻求更精妙的平衡。随着基因测序与遥感技术的突破,科学家将更精准解析南极生态系统的运行机制,为全球气候治理提供关键数据支撑。旅游业则朝着零影响方向转型,电动雪地车、生态教育课程等创新模式,让游客在领略极地壮美的同时,也成为环境保护的参与者。

威尔米纳湾-弗因港,这颗镶嵌在南极冰原上的生态明珠,以其地质运动造就的火山奇观、生命演化形成的独特生态、人类探索留下的历史层积,构建起多维度的极地价值体系。当破冰船划开万年冰盖,当信天翁掠过科考站顶,我们看到的不仅是自然界的鬼斧神工,更是人类与自然对话的永恒命题。守护这份纯净,需要每个到访者以敬畏之心丈量极地,让冰与火的传奇永远延续在地球的最南端。

发布评论

发表评论: