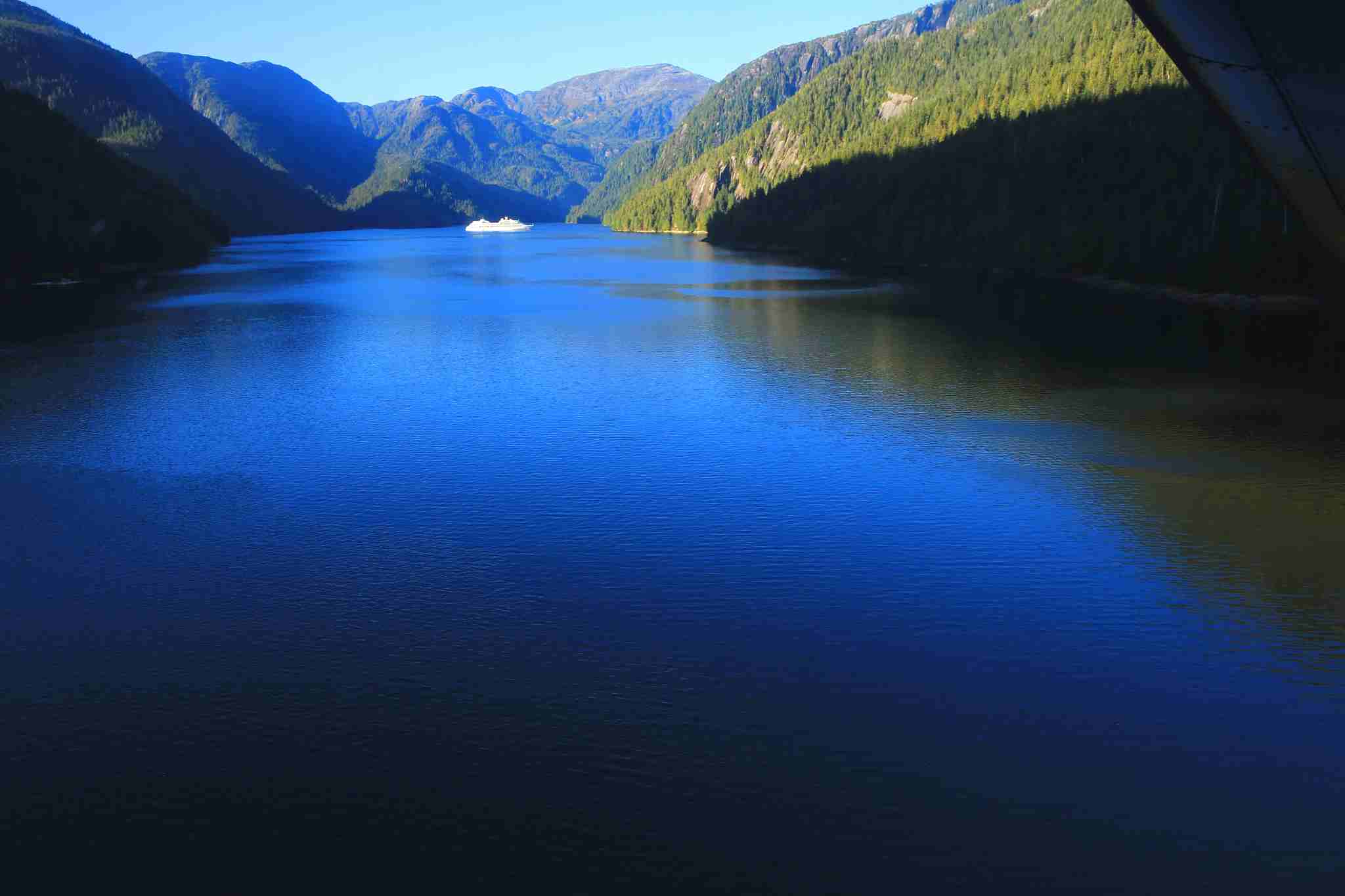

在阿拉斯加半岛南端与北太平洋交汇的太平洋海岸,当雄伟的楚加奇山脉与深邃的北太平洋水域相拥,一片被永恒雾霭轻抚的神秘海域悄然铺展——这便是迷雾峡湾国家纪念区(Misty Fjords National Monument),地理学家眼中阿拉斯加最后的海洋门户,一片野性未驯的自然秘境。这片广袤区域横跨逾9000平方公里(约是卢森堡国土面积的两倍),不仅是美国现存最完整的原始海洋峡湾系统之一,更是地质奇观与生态奇迹交织的水上桃源。高达900余米的悬崖直指苍穹,冰川雕琢的U型山谷被幽蓝海水充盈,远古雨林在薄雾中若隐若现,而延续数万年的海洋生态系统则完整保存着地球最纯粹的北海渔场基因库。迷雾峡湾宛如造物主亲手绘制的立体山水长卷,以遗世独立的姿态,向世人演绎着冰川与海洋共舞的壮美史诗。

迷雾峡湾的地质演化史堪称跨越亿万年的宏伟叙事,其核心篇章由两股永恒力量共同谱写——炽热的岩浆与刺骨的冰川。作为环太平洋火山带(Ring of Fire)北段的关键节点,这里的地壳运动始终保持着旺盛的生命力。数百万年前,剧烈的火山活动喷涌出海量玄武岩熔岩,冷却后的岩浆流构筑起今日坚不可摧的岩基。地质档案显示,渐新世至中新世(约2300万至500万年前)是该区域火山活动的鼎盛时期,频繁的喷发塑造出连绵起伏的火山高原雏形。

真正赋予峡湾独特地貌灵魂的,是随后数百万年间的冰川雕刻。在第四纪冰川期(约258万年前至今),规模庞大的冰川如同缓慢流淌的白色河流,自高山倾泻而下,以摧枯拉朽之势重塑地表。这些冰川最厚处可达数千米,不仅在山谷间刻划出典型的U型横截面,更将原始的V型河谷改造为深邃的峡湾。当冰川最终退却,上升的海平面涌入这些低洼地带,造就了今日错综复杂的迷雾峡湾群——包括群屿列岛(Group Archipelago)、常青峡湾(Evergreen Fjord)与雷维拉吉多海峡(Revillagigedo Channel)等众多支脉。

最令人屏息的地质奇观当属那些直插云霄的垂直峭壁,它们以超过900米的高度矗立海面,宛如巨型天然屏障。这些悬崖由多层异色岩层堆叠而成,从黝黑的玄武岩到浅灰的沉积岩,层层叠叠镌刻着地球演化的密码。在风雨与海浪的长期侵蚀下,岩壁表面形成独特的蜂窝状孔洞与悬垂式岩柱,当阳光穿透雾气投射其上时,会产生令人目眩的光影幻境。尤为有趣的是,冰川底部的挤压作用在部分岩层中催生出罕见的褶皱与断层构造,这些地质印记为研究板块运动提供了珍贵的实物证据。

迷雾峡湾地处北极苔原与温带雨林的过渡带,这种独特的地理定位孕育出惊人的生物多样性。从河口低地到悬崖之巅,垂直地带性造就了层次分明的生态图谱:峡湾底部生长着茂密的海藻森林,为众多海洋生物提供栖息所;中海拔区域则是针叶林与桦树林的领地,这些被称作北方雨林的生态系统拥有北美最高的树木密度;而高海拔地带则被永久冻土与裸露基岩占据,仅有少数耐寒的地衣与苔藓能够生存。这种多层次的栖息环境为野生动物提供了丰富的生存选择,使迷雾峡湾成为观察北极与温带物种交汇的天然实验室。

这里是顶级掠食者的王国:虎鲸(Orcinus orca)在开阔海域优雅巡游,其流线型身躯宛如黑色利剑划破海面;座头鲸(Megaptera novaeangliae)夏季迁徙至此繁衍,它们跃出水面的壮美姿态常令观鲸者惊叹;北海狮(Eumetopias jubatus)与港海豹(Phoca vitulina)则在礁石上慵懒地晒着太阳。特别值得关注的是,迷雾峡湾栖息着全球最大的虎鲸种群之一,这些聪明的海洋哺乳动物拥有复杂的社会结构与沟通体系,通过独特的叫声与肢体语言维系着紧密的家族纽带。

陆地生态系统同样精彩纷呈:棕熊(Ursus arctos horribilis)在森林边缘寻觅浆果与鱼类,其庞大的体型与独特的捕鱼技巧令人叹服;黑熊(Ursus americanus)则偏好在灌木丛中觅食;狼群(Canis lupus)则在开阔地形展现顶级捕食者的智慧与协作。鸟类多样性更是令人惊叹,从金雕(Aquila chrysaetos)到白头海雕(Haliaeetus leucocephalus),从丑鸭(Histrionicus histrionicus)到各类海鸥,超过200种鸟类在此繁衍生息。其中,海鹦(Fratercula corniculata)与海鸦(Uria aalge)等海鸟在悬崖筑巢,形成壮观的鸟崖景观,它们成群结队地翱翔天际,宛如空中编队。

迷雾峡湾的生态系统呈现出惊人的适应性:当冬季来临,虎鲸会调整捕食策略,从追逐鲑鱼转为捕食海豹;棕熊则进入半冬眠状态,依靠秋季储存的脂肪维持生命;而海鸟们则依靠群体协作来抵御严寒。这种动态平衡的生态网络,使得迷雾峡湾成为研究气候变化对极地生态系统影响的理想观察站。

人类与这片土地的邂逅同样充满传奇。特林吉特原住民世代居住于此,他们将峡湾视为神圣之地,其传说中雾中女神的故事至今仍在部落中流传。18世纪欧洲探险家首次抵达时,被这里的壮美景观深深震撼,称之为北美的峡湾奇迹。如今,迷雾峡湾已成为生态旅游的圣地,但严格的保护措施确保了这片净土始终保持着原始风貌——游船必须保持安全距离,直升机观光受到严格限制,就连科研活动也需要获得特别许可。

站在迷雾峡湾的观景台上,眼前是冰川切割的峭壁与幽蓝的海水,耳畔是虎鲸的呼吸声与海鸟的鸣叫,空气中弥漫着松针与海盐的混合气息。这里不仅是地质演化的活教材,更是生命韧性的见证者。当夕阳为云雾镀上金边,当最后一缕阳光消失在海平面,迷雾峡湾又重新笼罩在神秘的薄纱中,等待着下一个黎明揭晓新的自然密码。这片被时光遗忘的冰海秘境,正以它独有的方式,向世人诉说着地球最古老的故事。

迷雾峡湾的历史,是一部原住民与外来者共同书写的复杂史诗。数千年前,特林吉特人(Tlingit)与海达人(Haida)等部落便在这片土地上繁衍生息,孕育出独特的海洋文明。他们遵循季节的律动迁徙:春日于河口捕捞鲑鱼与贝类,夏日深入森林狩猎,冬日则依靠储备的粮食与精心构筑的长屋抵御凛冽的寒风。他们的智慧体现在对潮汐涨落的精准预判、对海洋生物习性的深刻洞察,以及对药用植物的巧妙运用。他们制造的独木舟工艺精湛,至今仍令人惊叹——这些轻盈而坚固的船只,能在复杂的水域中自如穿梭。

18世纪,欧洲探险者的到来彻底改变了这片土地的命运。1741年,俄罗斯探险家维他斯·白令(Vitus Bering)首次绘制了该地区的地图;随后,英国航海家乔治·温哥华(George Vancouver)在18世纪末对峡湾进行了更详细的考察,并以船员的名字命名了诸多地理特征。19世纪末的金矿热与20世纪初的鲑鱼罐头业繁荣,催生了小型定居点与商业设施。然而,严酷的自然环境与偏远的地理位置,使得大规模开发始终难以实现,反而意外地保留了这片土地的原始风貌。

现代保护的序幕始于20世纪中期。1978年,时任美国总统吉米·卡特(Jimmy Carter)签署行政命令,将这片土地划为国家纪念地;1980年,《阿拉斯加国家利益土地保护法》(Alaska National Interest Lands Conservation Act)正式将其确立为国家纪念碑。这一举措不仅守护了珍贵的自然遗产,更为研究气候变化、地质变迁与生态系统动态提供了不可替代的天然实验室。

迷雾峡湾的故事,远未落幕。在这片被永恒雾霭笼罩的海上门户,每一块玄武岩都镌刻着地球演化的密码,每一处U型山谷都诉说着冰川流动的史诗,每一个物种都承载着生命适应的奇迹。当清晨的薄雾轻抚静谧的峡湾,当午后的阳光穿透云层洒向蔚蓝的海面,当傍晚的海浪拍打着崎岖的崖壁,我们看到的不仅是一个地理坐标,更是冰与火、海与陆永恒对话的自然诗篇。

守护迷雾峡湾,便是守护地球最后的海洋秘境,为子孙后代保留一份未被驯服的野性之美——这或许是我们这个时代最迫切的生态承诺。它隐匿于迷雾之中,等待着那些真正懂得欣赏自然纯粹之美的人们前来探寻。在这里,时间仿佛凝固,每一刻都是自然与人类文明交织的见证。

发布评论

发表评论: