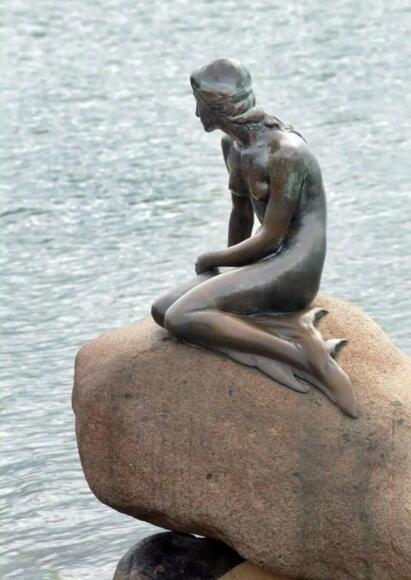

当轮船缓缓驶入哥本哈根港,海平线上那座青铜雕像的轮廓便逐渐清晰——她赤着双脚坐在礁石上,长发如海藻般垂落,上半身微微前倾,目光温柔地望向远方。这就是哥本哈根的象征,安徒生笔下“海的女儿”,一座用青铜铸造的童话图腾,在波罗的海的风里,在潮起潮落的浪声中,静静诉说着关于海洋与梦想的故事。

清晨的哥本哈根港被薄雾笼罩,空气里弥漫着咸涩的海水味与青草的甜香。我沿着滨海步道走向雕像所在的朗厄里尼港湾,鞋底碾过被露水打湿的石子路,发出细碎的声响。远处的雕像还裹在雾里,只隐约能看见一个模糊的轮廓——青铜的冷色调与晨雾的灰白交织,像一幅未干透的水彩画。

随着雾气渐散,雕像的细节逐渐清晰:她的皮肤是古铜色的,表面布满细密的纹理,那是海风与海水长期侵蚀留下的痕迹;头发卷曲如浪,几缕发丝垂落在肩头,与青铜的冷硬形成奇妙的柔和对比;裙裾的褶皱被海风掀起,仿佛下一秒就要融入浪涛。最动人的是她的眼睛——青铜铸造的眼眸微微低垂,眼尾带着一丝忧郁,却又藏着说不出的温柔,像是在凝视着每一个为她而来的旅人。

此时,海浪正轻轻拍打着岸边的礁石,溅起的水花落在雕像的脚边,与青铜表面的绿锈交织。几只海鸥从海面掠过,白色的羽毛沾着晨露,在雕像头顶盘旋,发出清亮的鸣叫。一位穿红裙的画家坐在不远处的礁石上,画布上的雕像被晨雾晕染得若隐若现,她的调色盘里盛着海蓝与乳白,仿佛要将这瞬间的朦胧永远定格。

午后的阳光变得炽烈,天空蓝得透彻,连一丝云都没有。此时的雕像在阳光下泛着耀眼的金光——青铜的冷色调被阳光加热,表面的纹理像被撒上了一层碎金,连发梢的卷曲都镀上了一层蜜色。海浪在阳光下变得透明,浪尖的白沫折射出细碎的彩虹,与雕像的光芒交相辉映。

站在雕像前的观景台上,能清晰看见她的每一处细节:裙裾上雕刻着细密的海浪纹路,每一道褶皱都随着海风的方向微微扬起;胸前的项链是用贝壳与珊瑚拼接而成,虽已历经百年,依然保持着鲜艳的色泽;脚边的礁石上布满了青苔,与青铜的冷硬形成鲜明对比,仿佛在诉说着“陆地”与“海洋”的对话。

最有趣的是雕像与游客的互动。几个穿校服的孩子踮着脚,试图摸一摸雕像的脚趾——尽管围栏隔开了距离,他们仍兴奋地指着雕像喊:“看!她的头发会动!”一对情侣手牵手站在雕像前,女生举着手机自拍,男生则用身体为她挡住阳光,两人的影子与雕像的影子重叠在一起,在石板路上拉出一道长长的弧线。

黄昏时分,天空被染成橘红与浅紫的渐变色,海面泛着金红色的涟漪。雕像在夕阳下呈现出更丰富的层次——青铜的冷色与夕阳的暖色交织,表面的绿锈被染成深棕,发梢的卷曲却镀上了一层玫瑰金,连眼眸里的忧郁都被镀上了一层温柔的光晕。

此时,港湾里的船只陆续归港,白色的帆影与雕像的身影在海面上投下重叠的倒影。远处的钟楼传来整点报时的钟声,余音在海面上荡起层层回音,与浪涛的轰鸣、海鸥的啼叫交织成一首黄昏的交响曲。

最动人的场景发生在日落前的最后十分钟。夕阳渐渐沉入海平面,天空的颜色由橘红转为绛紫,雕像的轮廓在暮色中变得模糊,却更添了几分神秘。一对老夫妻互相搀扶着站在观景台边,老爷爷指着雕像说:“四十年前,我就是在这里向她求婚的。”老奶奶笑着点头,眼角的皱纹里盛着夕阳的光,“那时候她还年轻,现在倒像个老朋友了。”

夜幕降临,哥本哈根的灯光次第亮起。雕像周围的景观灯被调成暖黄色,青铜的表面在灯光下泛着柔和的光晕,连发梢的卷曲都变得像丝绸般顺滑。海面被灯光染成幽蓝,浪涛的轰鸣在夜色中显得格外清晰,与雕像的静谧形成奇妙的对比。

此时,港湾里的游船开始巡游,船上的探照灯扫过雕像,将她的身影投射在海面上,形成一道流动的光带。偶尔有烟花在夜空绽放,五彩的光芒与雕像的灯光交织,像给童话图腾披上了一层星光的外衣。

我坐在雕像旁的长椅上,听着海浪的声音,看着远处的灯光。一个穿白裙子的小女孩跑过来,把手里的贝壳放在雕像脚边,奶声奶气地说:“小美人鱼,这是大海送给你的礼物。”她的妈妈站在一旁微笑,用手机记录下这一幕。

离开哥本哈根的那天清晨,我又一次来到雕像前。此时的海雾还未散尽,雕像的身影在雾中若隐若现,像一个未完成的童话。但我知道,无论何时再来,这座青铜雕像都会以最温柔的姿态等待——她是海洋的女儿,是安徒生的梦,是哥本哈根的心跳,更是每一个旅人心中的童话图腾。

海风拂过,带来咸涩的海水味,我忽然明白:所谓“风光”,从来不是单一的景色,而是自然与人文的交融,是时间与故事的沉淀。哥本哈根的美人鱼雕像,用青铜的冷硬与海洋的柔软,用童话的浪漫与现实的温度,编织出了一段跨越百年的传奇。她不仅是一座雕像,更是一面镜子,让每一个驻足的人,都能在其中看见自己心中的童话。

发布评论

发表评论: