在罗马的心脏地带,有一座建筑如同凝固的时光,将两千年的辉煌与沧桑尽数收纳。它便是万神殿——这座由哈德良皇帝重建的奇迹,以直径43.3米的无支撑穹顶傲立至今,成为人类建筑史上永恒的坐标。当晨光穿透穹顶之眼,洒在拉斐尔墓前的圣母子雕像上,光影交织间,仿佛能听见古罗马的呼吸。

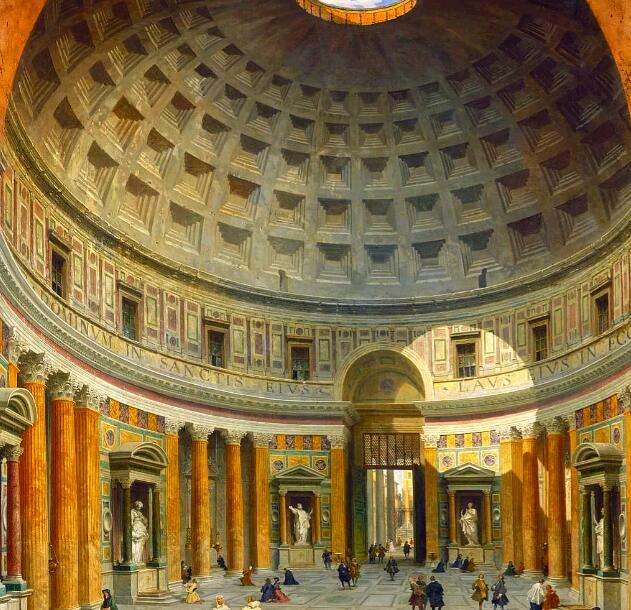

万神殿的穹顶是古罗马工程师最狂野的想象。这座跨度与高度相等的半球形穹顶,底部厚达6米,顶部却仅余1.5米,其重量通过逐层递减的厚度与内部五层凹格设计被巧妙化解。当正午阳光直射穹顶中央的8.9米圆孔,一束金色光柱如神迹般倾泻而下,照亮地面中央的白色大理石圆盘。随着日影西斜,光斑在殿内游移,从拉斐尔墓的拉丁文铭文掠过维克托·埃马努埃尔二世的青铜浮雕,最终在黄昏时分消失于科林斯柱廊的阴影中。

这座“天眼”不仅是采光口,更是古罗马人观测天象的日晷。春分与秋分正午,阳光会精准投射在拱门上方;而4月21日罗马建城纪念日,阳光则如聚光灯般照亮入口处的帝王通道。当哈德良皇帝踏着光毯步入神殿,穹顶之眼便成为权力与神性交融的舞台——这种将建筑、天文与政治完美融合的智慧,让万神殿超越了单纯的神庙属性,成为古罗马帝国意识形态的具象化表达。

步入万神殿前庭,16根高达14米的埃及灰色花岗岩立柱如沉默的卫士列队而立。这些重达60吨的巨柱,每根都需200名奴隶耗费数月从阿斯旺采石场运至尼罗河,再经地中海辗转抵达台伯河口。柱身保留着原始凿痕,与柱头精雕的茛苕叶纹形成强烈对比,仿佛粗犷的蛮荒之力与文明的精致审美在此达成和解。

门廊山花上的铭文“M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIUM·FECIT”虽为哈德良所刻,却暗藏历史迷雾——最初由阿格里帕建造的神庙已在公元80年毁于大火,如今所见实为哈德良对古典时代的致敬之作。这种“旧瓶装新酒”的营造策略,让万神殿成为罗马帝国文化继承与创新的双重象征:科林斯柱式的优雅轮廓下,隐藏着混凝土浇筑的革命性技术;希腊式三角楣饰上方,罗马人用砖砌拱券替代了大理石梁架,创造出前所未有的无柱空间。

进入殿内,6200平方米的圆形空间如巨型回音壁,将每一声脚步都放大为历史的低语。墙壁由凝灰岩与火山灰混凝土浇筑,表面保留着木模留下的横向纹理,与地面中央的玫瑰红大理石圆盘形成冷暖对话。七座壁龛中,卡拉乔的《圣母子》与拉斐尔的《西斯廷圣母》复制品隔空相望,文艺复兴的柔美线条与古罗马的几何秩序在此碰撞出奇妙的和谐。

当暴雨突至,穹顶之眼化作天然的雨漏。千万滴水珠沿着凹格内壁滑落,在排水孔处形成细密的水帘。这种将自然元素转化为建筑装饰的智慧,在殿内地面22个隐藏式排水口处达到极致——每小时可排出3000升雨水的设计,让万神殿在暴雨中依然保持干燥肃穆。而当晴空万里时,阳光透过穹顶之眼在地面投射出完美的圆形光斑,与殿外罗通达广场的喷泉形成天地呼应,仿佛古罗马众神仍在通过光影与凡人对话。

万神殿的命运如同罗马帝国的缩影。公元609年,拜占庭皇帝将神庙献给教皇卜尼法斯四世,使其成为“圣母与诸殉道者教堂”。中世纪时期,殿内青铜装饰屡遭盗掠,但核心结构始终屹立不倒——这种韧性既源于混凝土建筑的稳固性,也暗合基督教“旧约”与“新约”的传承关系。当米开朗基罗站在穹顶下感叹“这像是天使设计的,而非凡人所能及”时,他或许也意识到,这座建筑本身就是一个跨越宗教与时代的奇迹。

如今,万神殿前的罗通达广场已成为罗马最诗意的公共空间。清晨,老人在喷泉边喂鸽子;午后,情侣在方尖碑下接吻;黄昏,街头艺人用小提琴演奏《今夜无人入睡》,琴声与万神殿的回声交织成永恒的罗马情书。而当夜幕降临,穹顶之眼化作深蓝天幕上的银色圆盘,殿内烛光摇曳,拉斐尔墓前的鲜花在微风中轻颤——这一刻,历史不再是冰冷的编年史,而是化作可触摸的光影与气息,在每个到访者的灵魂深处刻下永恒的印记。

发布评论

发表评论: