在摩纳哥城的心脏地带,一座灰白色的建筑静卧于悬崖之巅,与地中海的蔚蓝波涛形成永恒对话——这便是摩纳哥大教堂,一座以罗马-拜占庭风格凝固时光的宗教圣殿。自1875年落成以来,它不仅是格里马尔迪家族七百余年统治的见证者,更以文艺复兴时期尼斯艺术家的杰作,将宗教的庄严与艺术的灵动熔铸成地中海沿岸最独特的风景线。

摩纳哥大教堂的外墙由法国阿尔卑斯山杜尔比村的白色石材砌成,在阳光下泛着珍珠母贝般的光泽。三扇青铜大门上镌刻着《圣经》场景,门楣处的浮雕将圣尼古拉(圣诞老人原型)与圣米歇尔、圣玛格丽特的形象交织成动态的宗教叙事。当正午阳光穿透教堂东侧的玫瑰窗,彩色玻璃在地面投下斑斓光斑,与白色大理石祭坛上的金色装饰形成冷暖交织的视觉盛宴。

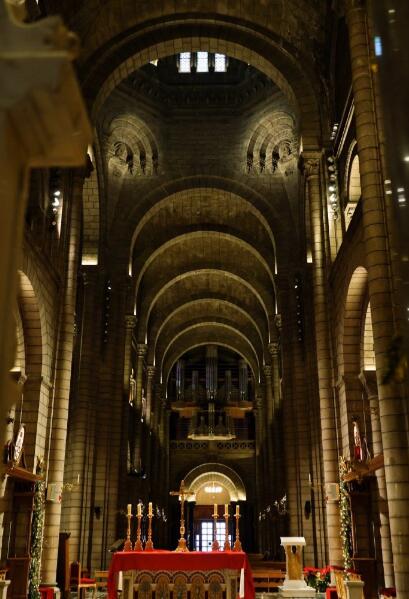

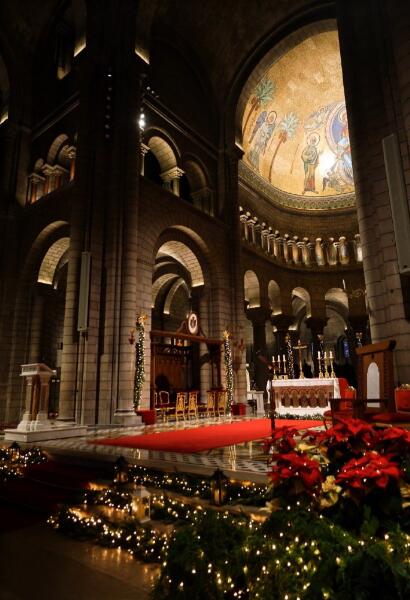

教堂内部的空间布局暗含几何美学:主祭坛采用白色卡拉拉大理石雕琢,其上方的路易·布雷阿装饰屏《圣古拉》以摩纳哥风景为背景,将尼斯画派的细腻笔触与宗教象征完美融合。回廊中的三块护墙板《圣罗什》《圣安东尼》和《勒罗塞尔》则以文艺复兴早期的叶饰纹样为边框,让信徒在行走间仿佛穿越时空,与历史对话。

作为尼斯艺术流派的集大成者,教堂内最引人注目的当属路易·布雷阿创作的系列装饰屏。在圣器室门上方,15世纪的《哀悼基督》(Pieta du cure Teste)以摩纳哥海岸线为背景,将宗教悲悯与地域特色熔于一炉。而主祭坛后方的《圣尼古拉》屏风,则通过人物面部表情的微妙变化,展现了艺术家对人性与神性关系的深刻思考。

1976年增设的四键盘管风琴为这座古老建筑注入现代生命力。每逢宗教节日,管风琴奏出的深沉乐章与唱诗班的圣歌交织,在穹顶下形成立体声场。曾有音乐家形容:“这里的声学效果如同上帝亲手调校的音响系统。”当阳光透过高窗洒在白色大理石主教宝座上,光影与音符共同编织出超越时空的宗教体验。

教堂地窖中沉睡着摩纳哥最显赫的家族成员。格蕾丝王妃与兰尼埃三世亲王的白色大理石棺椁上,镌刻着“Grace of Monaco”与“Rainier III”的字样,每年吸引无数影迷与王室爱好者前来凭吊。棺椁上方的铜制浮雕再现了1956年那场世纪婚礼的经典场景:王妃头戴珍珠白头纱,亲王身着军装,两人携手走向祭坛的背影被定格成永恒。

教堂西侧的十字耳堂内,陈列着前代教堂遗存的文物:13世纪的木质十字架、15世纪的银质圣餐杯,以及17世纪从威尼斯运来的马赛克镶嵌画。这些展品与现代艺术装置形成奇妙对话——在传统与现代的碰撞中,摩纳哥的历史脉络愈发清晰可辨。

春天的教堂属于紫藤与九重葛的舞台。教堂外墙的攀援植物在四月绽放,将灰白石墙染成粉紫色瀑布。此时站在教堂前的观景台,可俯瞰整个摩纳哥城:红色屋顶的民居如积木般层层叠叠,地中海游艇的白色桅杆在港湾中摇曳,构成一幅印象派画作。

夏季的教堂则化身光与影的剧场。正午时分,阳光直射主祭坛,白色大理石反射出耀眼光芒,与管风琴的金色音管形成强烈对比;傍晚时分,夕阳将教堂的尖顶染成琥珀色,投在悬崖下的海面上,形成金色的光带。此时若参加18:00的晚弥撒,可感受烛光与夕阳共同营造的神圣氛围。

秋日的教堂被银杏与枫树环绕。教堂后方的圣马丁花园里,金黄落叶铺成地毯,与白色建筑形成温暖色调对比。而冬季的教堂则显露出最纯粹的形态:当阿尔卑斯山的积雪反射阳光,教堂的白色外墙与蓝色穹顶构成极简主义美学典范,偶尔有海鸥掠过钟楼,为静谧的画面增添动态元素。

从教堂步行五分钟即可抵达摩纳哥亲王宫,这段下坡路堪称微型建筑史长廊:左侧是13世纪的防御城墙,右侧是19世纪的新古典主义住宅,中间偶尔闪过现代艺术雕塑。当游客在教堂广场驻足,可同时看到三种时空符号:中世纪的炮台、现代的观光巴士,以及远处正在建造的摩天大楼——这种矛盾与共生,正是摩纳哥最迷人的特质。

教堂每日开放时间为9:00-18:00,免费入场政策让艺术与信仰真正走向大众。当游客触摸15世纪的青铜门环,或凝视格蕾丝王妃棺椁上的珍珠装饰时,那些被岁月尘封的故事便通过指尖与视线,悄然传递到当下。在这里,每一块石板都镌刻着历史,每一缕光线都讲述着永恒,而摩纳哥大教堂本身,早已成为地中海文明最璀璨的明珠。

发布评论

发表评论: