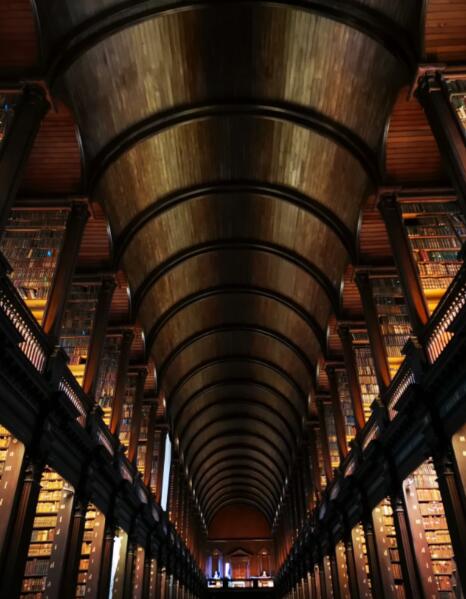

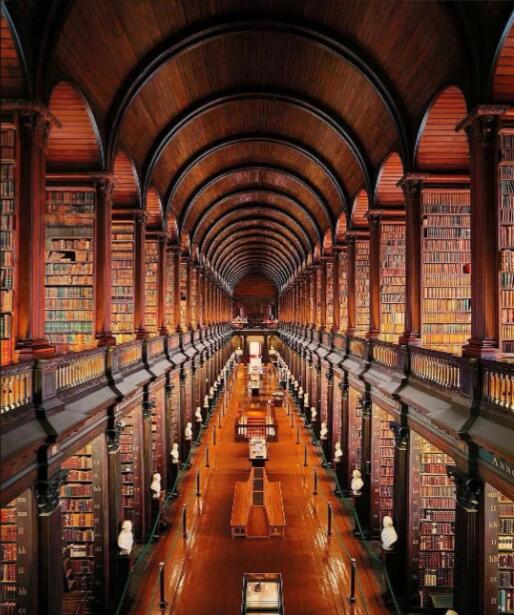

在都柏林市中心的鹅卵石街道间,一座巴洛克式穹顶建筑如知识圣殿般矗立。推开三一学院图书馆那扇镶嵌着镀金徽章的橡木大门,时光仿佛被施了魔法——65米长的长厅内,20万册古籍在胡桃木书架上静静沉睡,阳光透过穹顶的彩色玻璃窗倾泻而下,在地面铺就一幅流动的《圣经》画卷。这里不仅是爱尔兰最古老的图书馆,更是人类文明星空中一颗永恒的星辰。

图书馆的核心区域是18世纪建造的“长厅”,其设计灵感源自牛津大学博德利图书馆。32根科林斯式石柱以对称布局撑起穹顶,每根柱子的凹槽中都雕刻着希腊神话人物浮雕。当正午阳光穿透穹顶的300余块彩色玻璃时,蓝色区域会投射出深海般的幽光,红色区域则形成火焰般的暖调,这种精心设计的采光系统,让古籍的羊皮纸页在自然光下呈现最适宜阅读的柔和色泽。

书架采用爱尔兰特有的黑胡桃木制成,木材纹理中天然形成的“火焰纹”与穹顶的彩光形成奇妙呼应。最引人注目的是15世纪制作的“凯尔斯之书”展示柜,这座由橡木与铜合金打造的圣物箱表面镶嵌着2000余片玻璃碎片,每片碎片都封存着一片中世纪羊皮纸的微缩复制品。当游客透过放大镜观察时,会发现这些复制品上细如发丝的凯尔特结纹,竟是用大雁羽毛笔蘸取金粉绘制而成。

沿着螺旋楼梯登上二层回廊,18世纪书架的铜制标签在光线下泛着青绿光泽。这些标签采用“失蜡法”铸造,每个字母都保留着手工敲打的痕迹。在“神学区”第7排书架,一本1492年版的《但丁神曲》静静躺卧,书页边缘的批注显示,它曾属于某位不知名的修士——用拉丁文写就的注释中,夹杂着几处用爱尔兰盖尔语记录的感悟,这种语言混用的现象,见证了中世纪爱尔兰知识分子的文化融合。

图书馆地下室的“湿度控制室”存放着最珍贵的古籍。这里保持着18℃恒温与45%湿度,16世纪制作的“橡木书柜”表面覆盖着蜂蜡涂层,既能防潮又能散发淡淡木香。在编号“MS-58”的柜子里,保存着三一学院最古老的藏品——9世纪抄写的《圣保罗书信》羊皮卷。当工作人员戴上白手套轻轻展开时,泛黄的纸页上,抄写员用不同颜色的墨水标注了章节段落,红色用于耶稣话语,蓝色用于使徒言论,这种视觉编码系统比现代标点符号早诞生了六个世纪。

图书馆东翼的“毕业厅”是举行学位授予仪式的场所。这里的穹顶壁画由意大利画家安东尼奥·祖奇于1758年完成,24幅画作组成了“知识进化史”系列。在《印刷术诞生》一画中,古腾堡工坊的窗户透出金色光芒,窗外地面上散落着活字金属块,而画面角落里,一位中国工匠正在雕刻木活字——这种跨越文化的细节处理,展现了18世纪欧洲学者对东方文明的认知。

西侧回廊的“学者长廊”陈列着32尊青铜半身像,从牛顿到莎士比亚,从柏拉图到哥白尼,每位思想家的面部特征都被雕刻得栩栩如生。特别值得注意的是第17尊像——爱尔兰数学家威廉·罗文·汉密尔顿的雕像,基座上镌刻着他发现四元数时的手稿片段。当阳光斜射时,这些凹刻的文字会在地面投下清晰的阴影,形成一种独特的“光影阅读”体验。

每周四下午三点,图书馆会举行“古籍修复演示”。修复师坐在特制的榉木工作台前,用日本和纸修补17世纪《植物图鉴》的破损页角。当她手持鬃毛刷轻扫纸面时,细小的纸纤维在光线下飞舞,如同微型雪花飘落。观众席中,一位老人指着工作台上的鹿皮垫说:“我父亲1952年在这里修复《凯尔斯之书》时,用的就是同一块垫子。”

从图书馆后门走出,穿过三一学院的几何花园,便能看到19世纪建造的“新图书馆”玻璃穹顶。这座现代建筑与老图书馆通过地下通道相连,其内部采用全息投影技术展示古籍数字档案。当游客在触摸屏上滑动手指时,12世纪《贝奥武甫》手稿的页面会如蝴蝶般展开,每个字母都带着中世纪抄写员的体温,在数字空间中获得新生。

暮色降临时,图书馆长厅的煤气灯渐次亮起。暖黄灯光中,书架的影子在地面交织成网,仿佛知识本身正在编织某种无形的纽带。此刻,若侧耳倾听,或许能听见17世纪学生辩论的回声,看见19世纪学者匆匆走过的身影——在这座跨越八个世纪的建筑里,时间从未真正流逝,它只是以另一种形态,凝固在每一块石砖、每一页羊皮纸、每一缕穿透彩窗的光线之中。

发布评论

发表评论: