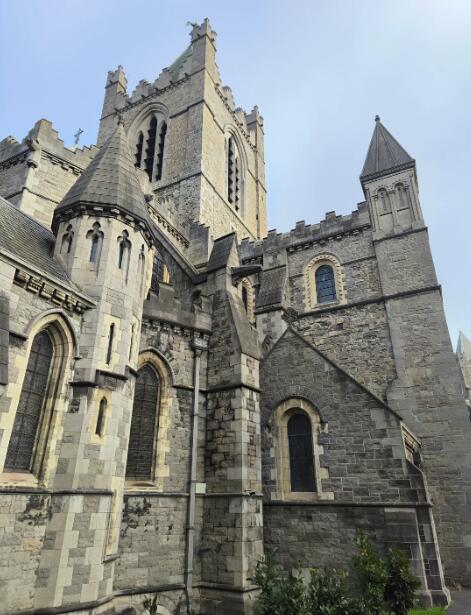

在爱尔兰首都都柏林的利菲河南岸,一座哥特式尖塔刺破云层,43米的高度让它在城市天际线中格外醒目。这便是圣帕特里克大教堂——爱尔兰最大的宗教建筑,也是凯尔特文明与中世纪欧洲建筑美学的完美融合体。当晨雾还未完全散去,教堂西侧钟楼上的青铜钟便开始低鸣,声波掠过青灰色石墙,在教堂广场的喷泉池面激起涟漪,将这座千年古迹从沉睡中唤醒。

教堂主体建筑以本地石灰岩砌成,表面因岁月侵蚀呈现出深浅不一的青灰色纹理。13世纪建造的飞扶壁如巨兽骨骼般支撑着主厅,其上雕刻的藤蔓纹与凯尔特结图案,在阳光下投射出流动的光影。走进教堂内部,32米高的肋状拱顶令人屏息,12根科林斯式石柱将空间分割成三座中殿,阳光透过19世纪增设的彩色玻璃窗倾泻而下,将《圣经》故事中的红、蓝、金三色洒在地面,形成流动的宗教画卷。

西侧钟楼内悬挂着爱尔兰最大的铜钟,重达4吨的钟体上刻有1370年的铸造铭文。每当整点报时,浑厚的钟声能传遍方圆3公里,其声波频率经过特殊设计,与教堂结构的共振频率完美契合,形成一种直击灵魂的震颤感。钟楼底层陈列着中世纪刑具展品,铁链与木枷的斑驳锈迹,无声诉说着宗教审判时代的沉重历史。

教堂东端的“末日审判”彩窗是爱尔兰最大的中世纪玻璃画,由2000余块彩色玻璃拼接而成。画面中,基督高举右手,金色光芒如火焰般射向四方,善人灵魂化作白鸽飞向天堂,恶人则被恶魔拖入硫磺火湖。阳光穿透玻璃时,红色区域会投射出血色光斑,蓝色区域则形成冷冽的阴影,这种强烈的视觉对比让信徒产生强烈的敬畏感。

在北侧中殿,15世纪增设的“圣帕特里克生平”彩窗系列尤为引人注目。其中一幅描绘了传说场景:圣帕特里克用三叶草向爱尔兰酋长解释圣三一教义,背景中利菲河蜿蜒流过,都柏林城堡的雏形隐约可见。这些玻璃画采用铅条镶嵌工艺,历经600年风雨仍色彩鲜艳,其秘密在于玻璃中掺入的氧化钴与氧化铜会在氧化过程中形成稳定色层。

教堂南侧的“诗人角”是文学爱好者的必访之地。《格列佛游记》作者乔纳森·斯威夫特的墓碑就安放在此,黑色大理石上镌刻着他自撰的墓志铭:“他狂怒地撕碎了这个世界,然后大笑而去。”墓碑旁陈列着18世纪教堂修复时使用的工具,包括手工锻造的铁铲与木制水平仪,这些物件上的使用痕迹,记录着斯威夫特亲自监督修复工程的往事。

在教堂地下墓室,爱尔兰第一任总统道格拉斯·海德的石棺与中世纪主教们的铅制棺椁并列安放。墓室穹顶绘有14世纪星空图,28宿的位置根据当年教堂奠基时的天文观测绘制。当导游用手电筒照亮特定星座时,游客会发现猎户座腰带三颗亮星的位置,恰好与教堂三座尖塔的布局重合——这种将天文与建筑融合的设计,体现了中世纪神学家对宇宙秩序的理解。

教堂广场上的喷泉池是拍摄倒影的绝佳位置。池底铺设的黑色玄武岩板,能完美映射出教堂尖塔与彩色玻璃的镜像。每周三下午,管风琴师会在此演奏巴赫《d小调托卡塔与赋格》,乐声通过地下音管传导至喷泉池底,形成奇妙的声学现象:水波会随着音乐节奏起伏,仿佛整个水池都在随着管风琴的轰鸣而呼吸。

从教堂后门步行5分钟,即可到达传说中的“圣帕特里克古井”。这口直径3米的石井建于5世纪,井壁上的十字架雕刻与凯尔特螺旋纹,见证了基督教传入爱尔兰的最初时刻。如今,井口覆盖着透明玻璃,游客可俯身观察井底沉积的历代钱币——这些来自世界各地的硬币,承载着现代人对古老传说的虔诚信仰。

当夕阳为教堂尖塔镀上金边,广场上的街头艺人开始演奏爱尔兰风笛。悠扬的乐声中,鸽子群掠过彩色玻璃窗,在石墙上投下跳动的光影。这座见证了维京入侵、宗教改革与独立战争的古老建筑,此刻正以它特有的方式,将千年历史沉淀成一首无声的诗。

发布评论

发表评论: