在普吉特海湾与喀斯喀特山脉的环抱中,西雅图这座被称作"翡翠之城"的美国西北明珠,以咖啡香、科技光与艺术潮编织出一曲独特的城市交响乐。这里既有印第安原住民的图腾柱与潮汐对话,也有波音飞机的轰鸣划破云层;既飘荡着星巴克原初店面的烘焙香气,也回响着爵士乐手在派克市场即兴演奏的萨克斯旋律。三种时空维度在此交织,谱写出后工业时代最动人的城市叙事。

当现代都市的玻璃幕墙倒映在联合湖面时,很少有人注意到湖畔那根12米高的图腾柱。这根由杜瓦米什部落艺术家雕刻的杉木柱,记录着西雅图城名的起源——1851年,白人移民首领以酋长"Sealth"之名命名新城镇,这个发音在萨利希语中意为"月之彼端"。图腾柱上,雷鸟与鲸鱼的对视暗喻着陆地与海洋的共生,而缠绕柱身的藤蔓则象征着部落对这片土地的千年依存。

在杜瓦米什文化博物馆,一件19世纪的鲑鱼皮雨衣揭示着原住民的生存智慧。工匠将晾干的鲑鱼皮缝制成防水层,内衬雪松树皮碎屑保温,衣摆处悬挂的海獭毛球则能在水中自动摆动驱散寒气。这种设计比现代冲锋衣早诞生两个世纪,其环保理念更令当代设计师惊叹——所有材料均来自部落渔猎的副产品,实现真正的零废弃循环。

派克市场的鱼贩抛接整条三文鱼的表演,看似是吸引游客的噱头,实则延续着杜瓦米什人的"鱼礼"传统。每年鲑鱼洢游季,部落会举行"首鱼仪式",将第一条捕获的鲑鱼以隆重礼节奉献给海洋之神。这种对自然馈赠的敬畏,至今仍体现在市场鱼贩们将鱼头鱼骨收集后归还大海的行为中。

19世纪末,西雅图因"黄金热"与"木材热"双重机遇崛起。在如今南湖联合区的位置,曾矗立着世界上最大的锯木厂集群,16座水力驱动的锯床昼夜轰鸣,将道格拉斯冷杉加工成横跨美洲的铁路枕木。1897年克朗代克淘金热期间,这座"通往阿拉斯加的门户"城市,其港口吞吐量暴增400%,船坞上堆积的补给箱形成连绵数公里的"木墙",成为那个时代最壮观的工业景观。

波音公司的崛起为西雅图注入科技基因。1916年,威廉·波音在联合湖畔的车库里组装出首架水上飞机,这个作坊如今已成为航空博物馆的核心展区。展柜里陈列着1935年波音247的模型,这架全金属客机首次实现跨大陆不停飞,其流线型机身设计启发了后世所有商用飞机。更富象征意义的是展馆外的"未来飞行"雕塑——由回收波音747零件熔铸而成的抽象翼型,在阳光下折射出科技与环保的双重隐喻。

当亚马逊总部"球屋"的玻璃穹顶在2018年点亮时,西雅图正式完成从工业重镇到数字之都的蜕变。这座由3000块曲面玻璃拼接而成的生态球,内部种植着来自世界各地的4万株植物,其气候控制系统能精准模拟不同海拔的生态环境。球体表面覆盖的太阳能薄膜,不仅满足自身30%的用电需求,更将多余电能输送给周边社区——这种"科技共生"理念,恰是西雅图工业文明演进的最佳注脚。

星巴克第一家店面至今保留着1971年的原始布局:胡桃木柜台、手写菜单板,以及那台仍在运转的荷兰进口烘焙机。当全球连锁店突破3万家时,这家位于派克市场的小店依然坚持现场烘焙,豆子在铜制滚筒中翻滚时发出的脆响,与隔壁鱼摊的叫卖声交织成独特的城市音景。店内收藏的1971年首版咖啡杯,杯身上手绘的塞壬女妖图案,暗示着这座城市对传统与创新的永恒平衡。

在国会山区的"意外之物"咖啡馆,第三波咖啡浪潮正在改写味觉地图。咖啡师用化学天平精确称量咖啡粉,通过虹吸壶控制萃取时间,甚至引入葡萄酒的"杯测"术语来描述风味层次。这种近乎偏执的精致主义,与码头工人蹲在路边喝黑咖啡的粗犷传统形成奇妙共生,共同构成西雅图咖啡文化的AB面。

每年8月的"海怪音乐节"上,涅槃乐队曾经的录音师仍在使用1980年代的模拟调音台,而台下观众举着的手机屏幕却组成了数字时代的荧光海。这种矛盾性在流行文化中达到极致——当微软创始人保罗·艾伦投资修复历史悠久的派拉蒙剧院时,他特意在后台保留了1928年的升降舞台机械,让最先进的数字投影技术能与百年前的齿轮装置同台演出。

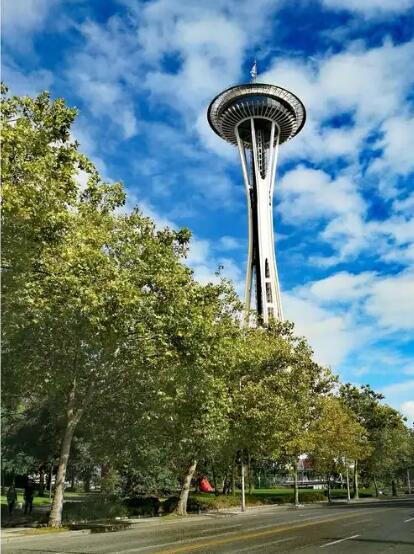

从杜瓦米什人的图腾柱到亚马逊的玻璃球,从波音车间的锯屑到星巴克的咖啡香,西雅图始终在传统与现代、自然与科技之间寻找平衡点。这座城市的魔力,在于它既能让身穿连帽衫的程序员与持鹰羽冠的酋长在联合湖畔对话,也能让19世纪的蒸汽船与21世纪的无人机在普吉特海湾共舞。当暮色降临,太空针塔的灯光与派克市场的霓虹在潮雾中交融时,人们会突然明白:真正的翡翠之城,从不是用玻璃与钢铁铸造的冷酷仙境,而是由千万种文明碎片在时光长河中碰撞出的温暖光芒。

发布评论

发表评论: