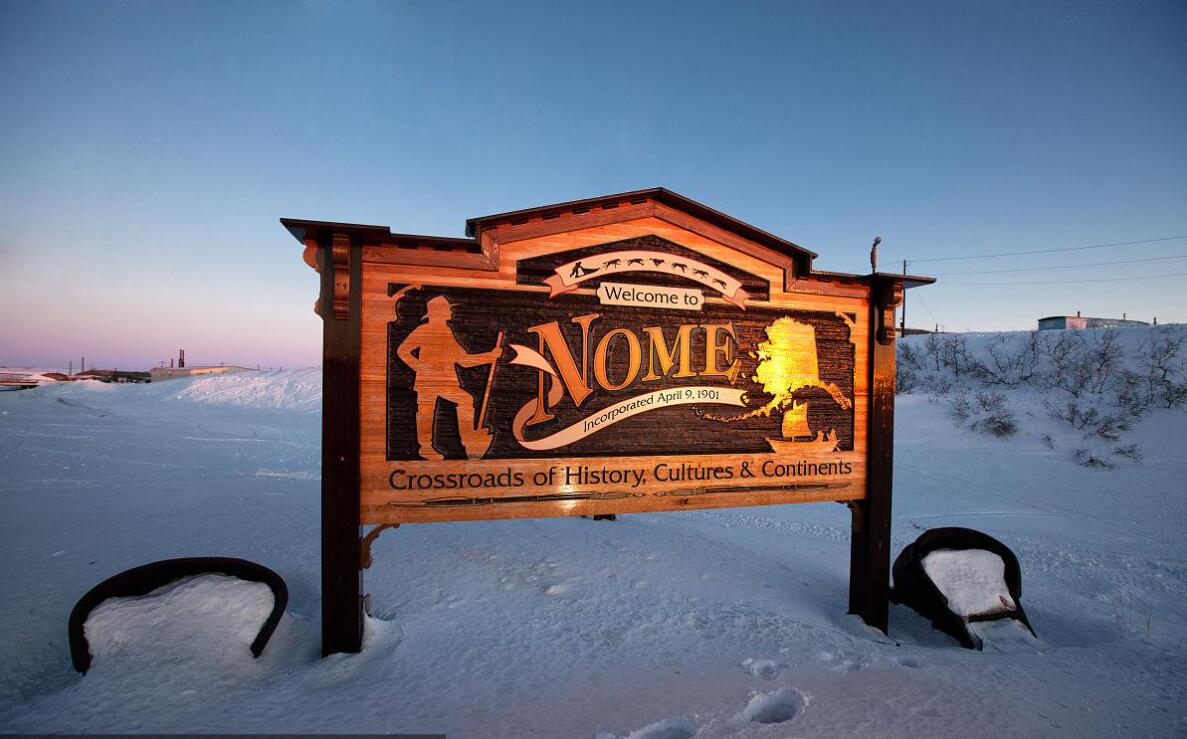

在阿拉斯加最北端的诺姆(Nome),北纬64°30′的寒风裹挟着白令海的气息,将这座仅有3600余人的小镇塑造成一座活态的文明博物馆。这里不仅是地理意义上的“世界尽头”,更是原住民文化、俄罗斯东正教遗存与美国淘金史交织的独特场域,每一寸冻土下都埋藏着跨越三个世纪的文明密码。

诺姆所在的苏厄德半岛,是因纽特人“尤皮克”部落的世居之地。考古发现显示,早在公元前1000年,这里已出现用鲸骨搭建的半地下式住所“卡塔克”。尤皮克人以猎杀海象、驯鹿为生,他们发明的“乌米亚克”皮划艇,用海豹皮包裹轻质木架,能承载数吨重的猎物穿越浮冰区。这种设计至今仍被现代极地科考船借鉴。

在诺姆的北极博物馆内,陈列着一件19世纪末的因纽特长袍。这件用300张海豹皮缝制的衣物,内层填充驯鹿毛,领口处镶嵌北极狐毛饰边,既能在-50℃的极寒中保持体温,又通过毛色渐变实现伪装效果。更令人惊叹的是其制作工艺——尤皮克妇女用鲸须骨制成的针,能穿透0.5厘米厚的兽皮,而缝线则采用北极鳕鱼的肠衣,经特殊处理后强度堪比现代尼龙。

18世纪中叶,丹麦探险家白令的发现将诺姆纳入沙俄版图。1899年,俄罗斯东正教会在诺姆建成圣尼古拉教堂,这座洋葱顶木构建筑成为北极圈内最北的宗教场所。教堂内保存着一本1905年的《圣经》,其封面用海象皮鞣制,书角镶嵌北极熊爪尖,象征着信仰与荒野的共生。

俄罗斯人带来的不仅是宗教,还有独特的饮食文化。诺姆老城区至今保留着“布林饼”作坊,这种用驯鹿奶发酵的面饼,经铁鏊烘烤后表面布满蜂窝状气孔,是当地人冬季补充热量的主食。更有趣的是“斯特罗加诺夫”牛肉的极地改良版——因纽特人用驯鹿肉替代牛肉,加入越橘酱中和腥味,这道菜如今已成为诺姆旅游局的官方推荐美食。

1898年,瑞典探矿者埃里克·林德布洛姆在诺姆附近发现金矿,引发了人类历史上最北端的淘金热。短短三年间,这座原本只有25名居民的小渔村涌入2万名淘金者,其中不乏中国劳工。他们修建的“中国街”虽已湮灭,但诺姆历史学会仍保存着1902年的中文契约,记录着华人矿工以“每盎司黄金15美元”的代价承包矿脉的往事。

淘金时代留下的最深刻印记,是诺姆独特的建筑风格。为抵御强风,当地人采用“冰屋原理”建造木屋:底层用原木堆砌成弧形墙基,上层则以木板呈45度角斜铺,形成自然导风槽。这种被称作“诺姆式”的建筑,至今仍是北极地区民居的典范。

作为美国本土最北的城镇,诺姆始终扮演着文明边疆的角色。1925年,这里成为“血清接力”的终点站——20名雪橇犬手在零下65℃的暴风雪中接力运送抗白喉血清,拯救了阿拉斯加北部数百名儿童。这段历史被刻在诺姆机场的纪念碑上,碑文用因纽特语、俄语和英语三种文字书写,象征着三种文明的和解。

今日的诺姆,仍是极地科研的重要基地。美国国家海洋和大气管理局在此设有北极观测站,其研发的“极地无人机”能自主穿越浮冰区,收集气象数据。而每年3月举办的“白令海国际狗拉雪橇大赛”,则让现代科技与传统技艺在冰原上展开奇妙对话——参赛者既使用GPS导航,又遵循因纽特人“读雪”的古老智慧,通过观察雪层颜色判断冰层厚度。

从因纽特人的鲸骨长袍到俄罗斯的洋葱顶教堂,从淘金者的木屋到科研站的无人机,诺姆的文明史恰似一部缩微的北极百科全书。这座小镇用三个世纪的时间证明:真正的文明从不在温室中诞生,它必须在极寒与狂风中淬炼,在传统与现代的碰撞中重生。当夜幕降临,极光在圣尼古拉教堂的尖顶上舞动时,人们看到的不仅是自然奇观,更是一部正在书写的极地文明史诗。

发布评论

发表评论: