在爱尔兰岛东海岸的利菲河(Liffey)畔,一座融合了千年历史与当代活力的城市如同跳动的音符般跃动在绿色丘陵与蔚蓝港湾之间——这就是都柏林(Dublin)。作为爱尔兰共和国的首都和最大城市,这座被联合国教科文组织列为"文学之都"的古城,不仅是凯尔特文化的活态博物馆,更是欧洲西北部的创意中心。都柏林以其维多利亚时代的建筑群与现代玻璃幕墙的交响、健力士啤酒的泡沫与叶芝诗歌的韵律、以及海港的咸涩海风与咖啡馆的浓郁香气,向世人展示着一座北欧城市所能承载的极致多元性。

在这里,圣帕特里克大教堂的石阶上回响着中世纪的祷告声,而谷歌欧洲总部的服务器则闪烁着数字时代的蓝光;吉尼斯啤酒厂的铜质发酵罐里酝酿着国民骄傲,而都柏林作家博物馆的展柜中则珍藏着乔伊斯《尤利西斯》的手稿。这座地理坐标为北纬53°20′、西经6°15′的城市,既是爱尔兰民族的摇篮,也是全球英语文学版图上最璀璨的星座之一。

一、历史长河:从维京港口到文学之都

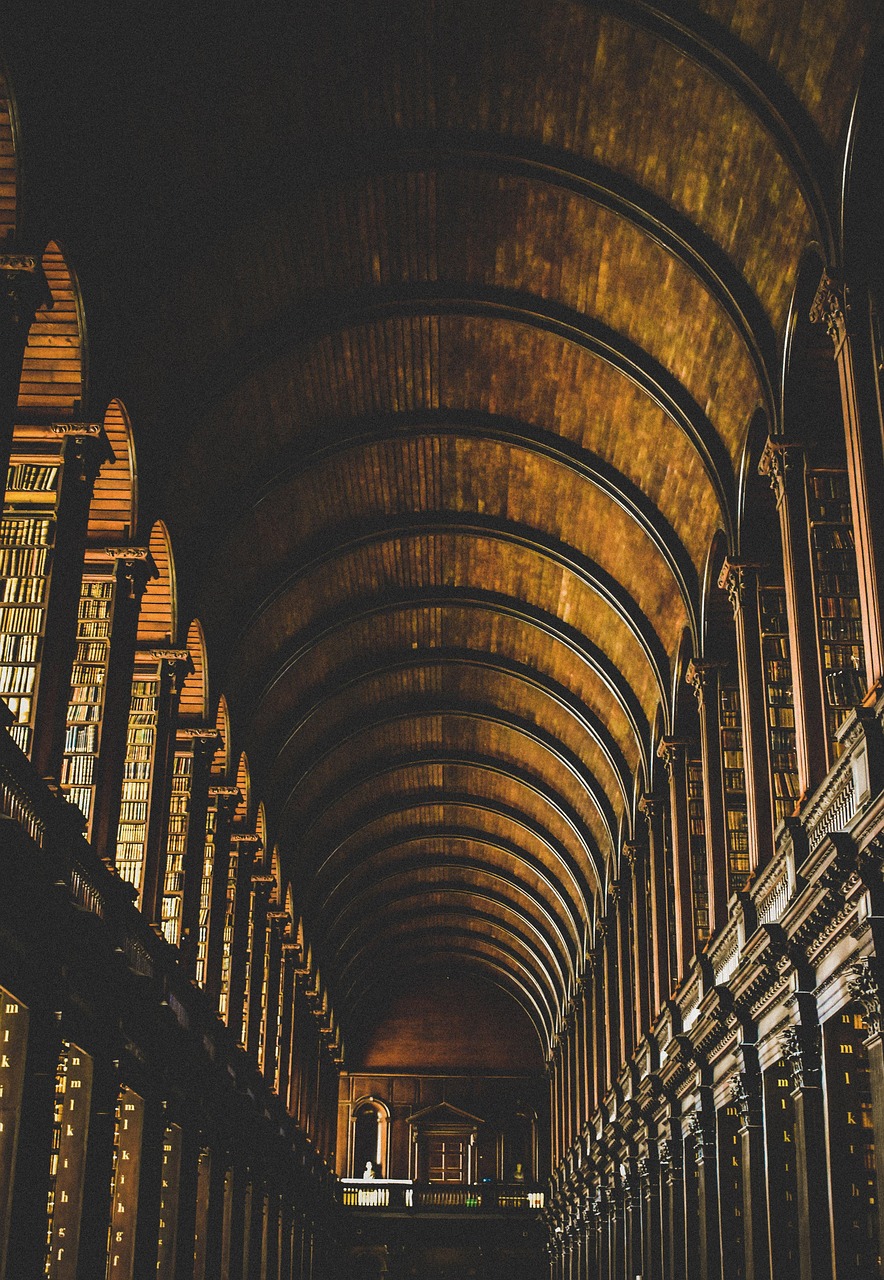

都柏林的历史是一部跨越千年的史诗。公元841年,维京海盗在此建立了名为"Dubh Linn"(黑池)的贸易据点,这些北欧掠夺者在利菲河口的浅滩停泊长船,将都柏林变成了连接北欧与地中海的贸易中转站。12世纪,诺曼征服者带来了石砌城堡与哥特式教堂,克里斯托弗·圣劳伦斯设计的圣帕特里克大教堂(St. Patrick's Cathedral)至今仍矗立在原址,其80米高的尖顶刺破云霄,见证了英格兰对爱尔兰的统治岁月。18世纪,都柏林迎来了"黄金时代"——乔治亚风格的建筑群(如爱尔兰议会大厦和梅林广场)如棋盘般铺展,圣三一学院图书馆(建于1732年)内珍藏的凯尔经(Book of Kells),这部8世纪的手抄本以其璀璨的插图被誉为"世界上最美的书籍"。

都柏林的文学血脉流淌着凯尔特的诗意。这里是诺贝尔文学奖得主乔伊斯(James Joyce)、叶芝(W.B. Yeats)、萧伯纳(George Bernard Shaw)和贝克特(Samuel Beckett)的故乡,他们的文字如同利菲河的支流,滋养着全球英语文学的土壤。都柏林作家博物馆(Dublin Writers Museum)收藏了乔伊斯《尤利西斯》的手稿,这部意识流小说的创作灵感正来自于都柏林街头的市井生活;而健力士啤酒厂(Guinness Storehouse)的穹顶图书馆里,叶芝曾在此寻找创作灵感,他笔下的"茵尼斯弗利岛"(Innisfree)至今仍是爱尔兰人心中田园牧歌的象征。

更令人惊叹的是,都柏林全城分布着50多处文学地标,从"都柏林文学步道"(标注着作家故居和创作地点)到"詹姆斯·乔伊斯中心"(展示《都柏林人》的手稿),每一块石板路都可能踏在某位文豪的足迹之上。都柏林的革命记忆镌刻在城市的肌理中。1916年的复活节起义(Easter Rising)在这里爆发,起义者们占领了邮政总局(GPO),宣布成立爱尔兰共和国,尽管起义最终失败,但它点燃了爱尔兰独立的烽火。如今,都柏林城堡(Dublin Castle)的展厅里陈列着起义者的旗帜和武器,而奥康奈尔街(O'Connell Street)上的"复活节起义纪念碑"则向世人诉说着自由抗争的故事。1922年爱尔兰自由邦成立后,都柏林逐渐从殖民时代的阴影中走出,成为现代爱尔兰的政治与文化中心。

二、文化熔炉:传统与现代的共生

都柏林的文化景观是凯尔特传统与全球化的对话。在圣帕特里克节(3月17日),全城沉浸在绿色的海洋中,人们身着传统服饰,演奏风笛和竖琴,重现古代凯尔特人的庆祝仪式。健力士啤酒厂不仅是全球最大的黑啤酿造地,其重力酒吧(Gravity Bar)的穹顶观景台更提供俯瞰都柏林全景的绝佳视角,一杯泛着金色泡沫的健力士啤酒,搭配传统的爱尔兰炖肉(Irish Stew),是体验都柏林生活的必修课。更独特的是"都柏林国际文学节"(每年6月举办),这个汇聚全球作家的盛会,让古老的文学传统与当代思潮在此碰撞。都柏林的现代艺术充满活力。

爱尔兰国家美术馆(National Gallery of Ireland)收藏了从文艺复兴到现代主义的杰作,包括伦勃朗、梵高和爱尔兰画家弗朗西斯·培根的作品;而都柏林现代艺术博物馆(IMMA)则专注于当代艺术,其展览空间前身是皇家医院,古典建筑与先锋艺术形成有趣的反差。在圣史蒂芬绿地(St. Stephen's Green)周边,独立书店、唱片店和咖啡馆林立,"鲍勃书店"(Bob's Bookshop)和"Clawz Vinyl"等店铺是文艺青年的朝圣地。更令人振奋的是"都柏林科技城"(Dublin Tech Campus)的崛起,谷歌、Facebook和Twitter等科技巨头在此设立欧洲总部,为这座古老城市注入了数字时代的活力。

都柏林的社会结构是一部生动的移民史。作为欧洲最多元化的城市之一,都柏林的人口构成中约17%为非爱尔兰裔,来自波兰、尼日利亚、中国和巴西的移民带来了丰富的文化元素。"移民博物馆"(EPIC The Irish Emigration Museum)讲述了爱尔兰人遍布全球的移民故事,而"中国新年庆典"和"印度排灯节"等活动则展示了多元文化的和谐共存。然而,都柏林也面临着房价上涨、住房短缺和社会不平等的挑战,都柏林4区(Dublin 4)的富人区与都柏林8区(Dublin 8)的工人社区形成了鲜明对比,这种空间分化反映了全球化时代的城市困境。

三、自然与城市:海湾与丘陵的交响

都柏林的自然景观是凯尔特大地的馈赠。凤凰公园(Phoenix Park)是欧洲最大的城市公园之一,面积达707公顷,这里栖息着超过400头野生鹿,它们在草坪上悠闲漫步,与游客和谐共处。威克洛山脉(Wicklow Mountains)距离市区仅一小时车程,其格伦达洛峡谷(Glendalough)的修道院废墟和瀑布群,是徒步爱好者的天堂。更近在咫尺的是利菲河畔的步道,从奥康奈尔桥(O'Connell Bridge)到海关大楼(Custom House),沿途可以欣赏到圣三一学院图书馆的拱廊和海关大楼的圆顶,感受都柏林的历史脉搏。都柏林的城市规划体现了凯尔特人对自然的敬畏。

利菲河将城市分为南北两岸,南岸以圣三一学院、国家美术馆和健力士啤酒厂等文化地标为主,北岸则是都柏林城堡、基督教会座堂和圣安妮教堂的聚集地。轻轨系统(Luas)和都柏林巴士(Dublin Bus)构成了便捷的公共交通网络,而"都柏林自行车共享计划"(Dublinbikes)鼓励市民绿色出行。更令人赞叹的是"都柏林湾(Dublin Bay)"的改造工程,曾经污染严重的港口如今变成了"都柏林码头区(Dublin Docklands)",这里林立着现代公寓、艺术画廊和餐厅,成为城市复兴的典范。

站在都柏林圣帕特里克大教堂的钟楼之上,望着利菲河上穿梭的游船和两岸的古老建筑,听着街头艺人演奏的《丹尼男孩》(Danny Boy),你会意识到这座城市不仅是地理意义上的存在,更是凯尔特灵魂与现代脉搏的交响诗。都柏林的每一块石板路、每一杯健力士啤酒、每一首叶芝的诗歌都在诉说着一个永恒的主题:在最古老的凯尔特土地上,现代文明能够绽放出最绚烂的花朵;而在不断变化的世界中,唯有尊重传统与创新,才能确保城市的灵魂永存。这座"文学之都"提醒我们,真正的城市魅力不在于高楼大厦,而在于那些流淌在街头巷尾的故事与诗意。