在斯堪的纳维亚半岛西缘的奥斯陆峡湾顶端,一座城市犹如北欧神话中的永恒之树伊格德拉希尔,将历史根系深植于冰封大地,枝叶却奋力伸向星辰璀璨的未来。作为挪威王国的首都,奥斯陆(Oslo)既是维京时代航海贸易网络的枢纽节点,也是现代福利社会的典范标本;既是易卜生戏剧中人性暗涌的戏剧场,也是全球绿色革命的前沿哨所。从1040年作为贸易据点的蹒跚起步,到如今荣膺全球最佳宜居城市桂冠,这座城市在千年嬗变中始终保持着对自然规律的敬畏与人文精神的坚守,宛如峡湾倒映的雪山,在静谧中积蓄着改变世界的能量。

奥斯陆的文明叙事始于公元1040年前后,当挪威国王哈拉尔·哈德拉达(Harald Hardrada)在此筑城时,选址的智慧便已显现——奥斯陆峡湾深入内陆的地理形态,既为商船提供了躲避北海飓风的天然避风港,又通过水系网络串联起挪威腹地的森林、矿藏与渔场。考古证据显示,早期居民已掌握利用峡湾温差进行温室栽培的技术,这种与自然博弈的生存智慧,构成了奥斯陆城市精神的原始基因。1299年,挪威国王哈康五世在此加冕并定都,奥斯陆首次跃升为国家政治中枢,老王宫遗址(今奥斯陆大教堂周边)的残垣仍诉说着中世纪王权的辉煌。

十四世纪黑死病席卷北欧后,奥斯陆经历了三个世纪的蛰伏。1624年的毁灭性大火将中世纪木构城池化为灰烬,丹麦-挪威联合王国君主克里斯蒂安四世(Christian IV)借此契机重建新城,并赐名克里斯蒂安尼亚(Christiania,1925年复名奥斯陆)。这位痴迷建筑的君主(其在哥本哈根留下了圆塔与罗森堡宫等杰作),为新城规划了星形要塞与规整的网格街道,巴洛克式规划理念与北欧严寒气候的碰撞,催生了奥斯陆老城区独特空间肌理——蜿蜒的窄巷与开阔的广场形成精妙平衡,如市政厅广场(Rådhusplassen)周边,既保留了步行友好的尺度,又为公共庆典预留了舞台。

十九世纪是奥斯陆民族意识觉醒的黄金时代。随着挪威在1814年从瑞典-挪威联盟中争取到更大自治权,建筑师汉斯·D·弗吕登斯赖希设计的挪威议会大厦(Stortinget,1866年竣工)采用独特的龙鳞木构立面,隐喻着从斯堪的纳维亚森林中孕育的独立精神。而画家爱德华·蒙克(Edvard Munch)1893年创作的《呐喊》,不仅捕捉了现代人的精神焦虑,更成为奥斯陆跻身北欧文化之都的精神宣言——这座城市从此与存在主义思考结下不解之缘。更具里程碑意义的是1880年代的国家浪漫主义运动,建筑师们从传统农舍与山间谷仓汲取灵感,创造出融合木构工艺与现代功能的奥斯陆风格,这种设计哲学至今仍在北欧建筑教育中熠熠生辉。

在奥斯陆的城市肌理中,设计思维如峡湾潮水般浸润每个角落。从奥斯陆歌剧院(Operahuset,2008年落成)倾斜的白色大理石屋顶——市民可拾级而上漫步,到奥斯陆中央车站(Oslo S)无障碍设计中的精妙细节(如盲道与电梯的无缝衔接),丹麦建筑师尚恩·奥特森(Snøhetta)等本土设计力量将功能性升华为艺术境界。这种设计文化的巅峰体现当属奥斯陆建筑三年展(Arkitekturtriennalen),这个自2008年起每三年举办一次的盛会,将城市公共空间转化为露天展览馆,2022年届聚焦后石油时代居住,展示了如何将废弃加油站改造为垂直森林住宅的创意。

奥斯陆设计哲学的核心是为生命历程而设计(design for life processes)。这体现在奥斯陆菜市场(Mathallen Oslo,2014年开业)的匠心独运——这个由旧货运站改造的市场,通过开放式摊位与本地食材的极致呈现,重新定义了都市人的饮食哲学;也反映在奥斯陆地铁系统(Oslo T-banen)的设计中——这个1966年启用的交通网络,虽非全自动但以极简美学著称,车站墙壁常镶嵌着反映周边自然景观的抽象艺术,使日常通勤成为审美体验。更具开创性的是奥斯陆手册(Oslo Manual)的制定——这个由经合组织(OECD)与奥斯陆市政府联合推出的城市设计指南,首次将社会包容性量化为建筑规范指标(如公共厕所性别比例、无障碍设施覆盖率),成为全球智慧城市建设的标杆范本。

从维京长船到电动巴士,从木构教堂到碳捕捉工厂,奥斯陆的千年历程是一部活态的北欧文明进化史。当游客漫步在歌剧院的大理石斜坡上,或是在地铁车站欣赏抽象艺术时,他们触摸到的不仅是建筑表面,更是一个民族对自然与人文的永恒思考。这座峡湾之巅的城市,正以设计为笔、生态为墨,书写着属于21世纪的文明启示录。

更具战略视野的“奥斯陆峡湾都市区”(Oslofjord City)规划,通过将传统工业码头转型为生态宜居社区(如比约维卡区Bjørvika,昔日集装箱码头已蜕变为文化地标聚集地),不仅修复了被污染的水域生态系统,更构建了集居住、工作、休闲于一体的复合型社区。数据显示,奥斯陆人均绿地面积达27平方米,显著高于欧盟平均水平,而“绿色廊道”网络(贯通城市公园与自然保护区的步行/骑行系统)确保市民步行10分钟内即可抵达公共开放空间。

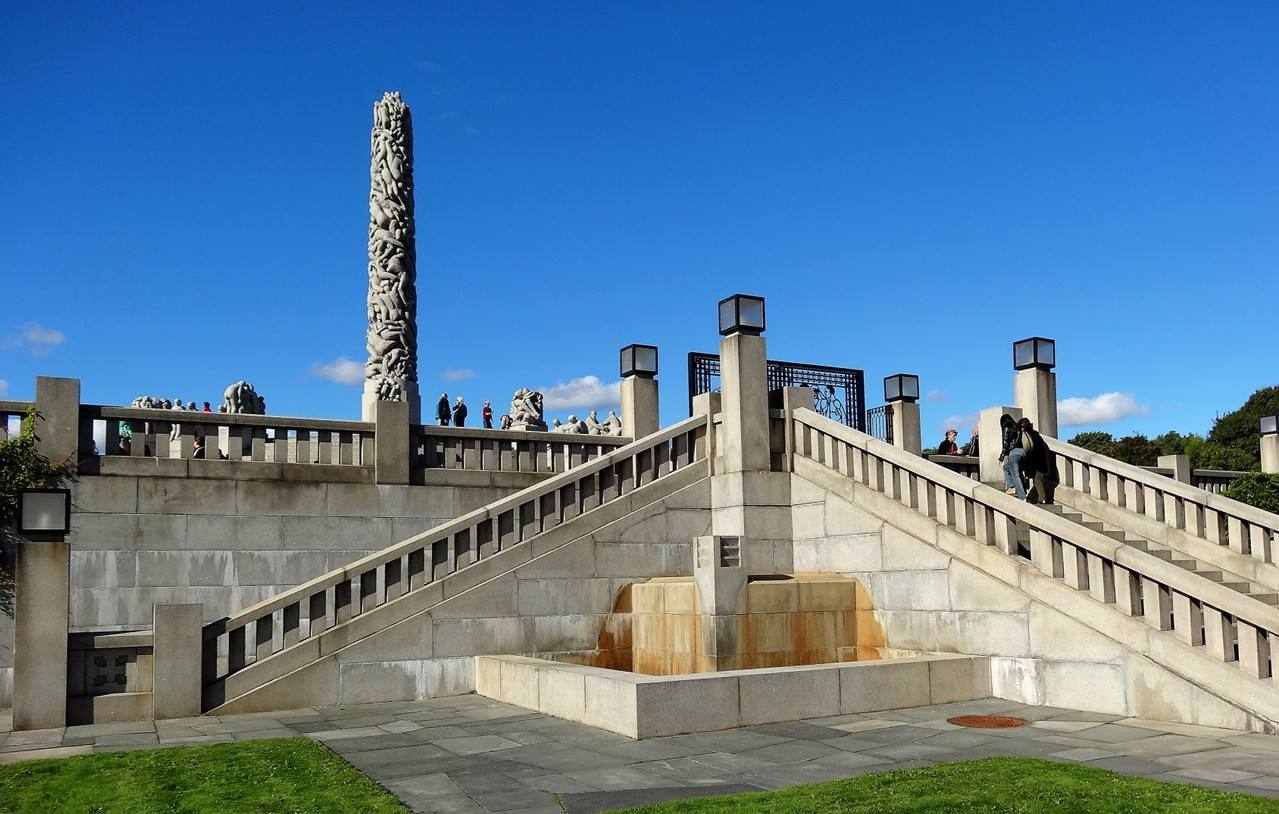

在水资源治理领域,奥斯陆展现了创新性的适应智慧。面对海平面上升的长期威胁(预计2100年将抬升0.5-1米),该市推行“动态弹性”策略:在洪水高风险滨水区建设可升降基础设施(如奥斯陆歌剧院前的浮动表演平台),同时保留部分湿地作为天然蓄洪区。弗鲁格纳公园(Frogner Park)内的维格兰雕塑公园(Vigelandsparken,1943年规划、1950年代落成)则是社会包容性设计的典范——古斯塔夫·维格兰创作的212座青铜与花岗岩雕塑,以直白而深刻的方式呈现人类从诞生到消亡的全生命周期,这种对生命本质的无遮蔽探讨,使公园成为超越宗教与文化界限的公共精神场域。

奥斯陆的文化图景呈现出独特的包容性与创造力。作为易卜生(1828-1906)创作《玩偶之家》的灵感源泉,这座城市保留了作家故居博物馆(1895-1906年居所),但当代文化表达早已突破戏剧传统。每年9月举办的奥斯陆国际电影节聚焦北欧新锐导演,而自1990年起在奥斯陆市政厅举行的诺贝尔和平奖颁奖典礼,则将城市推向全球人权议题的中心舞台。特别值得关注的是“奥斯陆公共图书馆新馆”(Deichman Bjørvika,2020年启用)——这座由荷兰MVRDV建筑事务所设计的透明玻璃立方体,通过无门槛借阅制度与多语种藏书(含萨米语文献),践行着“知识普惠”的理念。

城市空间设计处处体现对生活品质的极致追求。奥斯陆峡湾游轮(Oslofjordcruise)不仅是观光工具,更是观察城市天际线演变的窗口——从历史悠久的阿克斯胡斯城堡(Akershus Fortress)到现代感十足的奥斯陆塔(Oslo Tower),不同时代的建筑语言在此展开对话。奥斯陆的冬季运动文化独具特色,尽管具备举办2022年冬奥会的实力,该市却选择将主要场馆改造为社区冰场与山地自行车公园,这种“赛事遗产平民化”的思路打破了大型赛事的精英主义框架。更具北欧特色的是“friluftsliv”(户外生活)理念的实践——从奥斯陆周边的森林步道(如Kjekstadmarka)到城市屋顶花园(如奥斯陆大学图书馆顶层的蜂箱与香草园),市民与自然的亲密接触已被制度化为日常生活的一部分。

教育体系为城市创新提供持续动能。奥斯陆大学(University of Oslo,1811年成立,挪威最古老高等学府)与挪威科技大学(NTNU,专注工程与技术)共同构建了北欧重要的科研枢纽,在极地研究、海洋科学与和平学领域具有全球影响力。特别值得关注的是“奥斯陆城市大学”(OsloMet)提出的“实践导向学习”模式——该校建筑系学生在奥斯陆东区贫民窟改造项目中,直接与居民合作设计方案,这种“从社区中来,到社区中去”的教育哲学,培养出的专业人才既具备技术能力又兼具人文关怀。而在更微观的层面,遍布城市的“创客空间”(如Hackerspace Oslo)为市民提供激光切割机、电子元件等工具,将创意转化为现实,这种分布式创新网络正是奥斯陆保持活力的关键所在。

从峡湾生态修复到北极种子库,从文化包容设计到分布式创新网络,奥斯陆正以系统性的思维重构人、城市与自然的关系。这座北欧都市的实践表明,可持续发展不仅是技术层面的革新,更是一场关于社会公平、文化共生与未来责任的深刻变革。在气候危机与全球化挑战交织的当下,奥斯陆的探索为全球城市提供了兼具理想主义与实操性的转型范本。

奥斯陆的未来蓝图,实则是对“人类纪生存挑战”这一宏大命题的北欧式诠释。在全球城市深陷增长困境与生态危机之际,这座峡湾环绕的城市,展现了另一番景象:运用设计思维,促进资源高效循环;依靠科技创新,破解环境难题;凭借社会包容,汇聚多元力量。在奥斯陆歌剧院的透明穹顶之下,在维格兰雕塑公园的坚硬花岗岩之上,在峡湾游轮悠然驶过的碧波之上,奥斯陆向世界宣告——真正的进步,并非征服自然或追求霸权,而是构建一个人类、科技与自然和谐共生的生态系统。这座北欧名城,虽无华丽地标,却以务实而充满诗意的智慧,为全人类搭建了一座通往可持续未来的桥梁。

发布评论

发表评论: