在波罗的海与北海交汇处的日德兰半岛东岸,一座城市如同北欧神话中的翡翠宫殿,在晨曦中闪烁着独特的光芒。哥本哈根(København),这个丹麦王国的首都,既是安徒生笔下小美人鱼流连的童话故乡,也是全球可持续发展的先锋实验室;既是北欧设计的灵感源泉,又是历史与未来和谐共生的典范之城。

从12世纪作为要塞小镇的卑微起源,到如今被誉为"全球最宜居城市"的璀璨明珠,哥本哈根在八个多世纪的城市演进中,不断重新诠释着人类对美好生活可能性的探索,犹如平静海面下涌动的暗流,表面宁静致远,内里生机勃勃。

一、从要塞到王都:城市基因的历史编码

哥本哈根的故事始于1167年,当主教阿布萨隆在西兰岛与瑞典隔海相望的小半岛上建造了一座城堡,用以保护商船免受海盗劫掠。这个名为"商人之港"(Køpmannæhavn)的简陋据点,谁也不会想到会在七百年后成长为北欧最具影响力的国际大都市。

中世纪时期的哥本哈根经历了戏剧性的命运转折:1417年被丹麦国王埃里克七世收归王室所有后,它逐渐取代罗斯基勒成为国家行政中心;16世纪宗教改革期间,随着天主教修道院财产被没收并转为民用,城市经济获得意外推动力;而17世纪克里斯蒂安四世的雄才大略,则为这座城市奠定了至今可见的城市骨架。

这位被称为"建筑国王"的君主(1588-1648年在位)对哥本哈根的影响堪比彼得大帝之于圣彼得堡。他不仅兴建了包括圆塔(Rundetårn)天文台、 stock exchange(Børsen)交易所和罗森堡宫(Rosenborg Slot)在内的标志性建筑,更通过系统性的城市规划将哥本哈根打造成北欧文艺复兴的典范。特别值得注意的是圆塔的设计——这座欧洲仍在使用的最古老天文观测台,其螺旋坡道设计(无台阶)既方便学者骑马上楼观测星空,也体现了丹麦人对知识探索的独特浪漫。

18世纪末的两次大火(1728年与1795年)虽然摧毁了中世纪城区大半木结构建筑,却为城市带来了新古典主义风格的新生,今天游客漫步在国王新广场(Kongens Nytorv)周边,仍能感受到那个时代留下的恢弘气度。

19世纪是哥本哈根转型为现代民族国家首都的关键期。工程师奥斯特制定的城市扩张计划(1852年拆除旧城墙)首次为城市发展松绑,而建筑师马丁·努森设计的市政厅(1905年落成)则通过融合丹麦传统与现代功能的折衷主义风格,宣告了国家文化自信的觉醒。

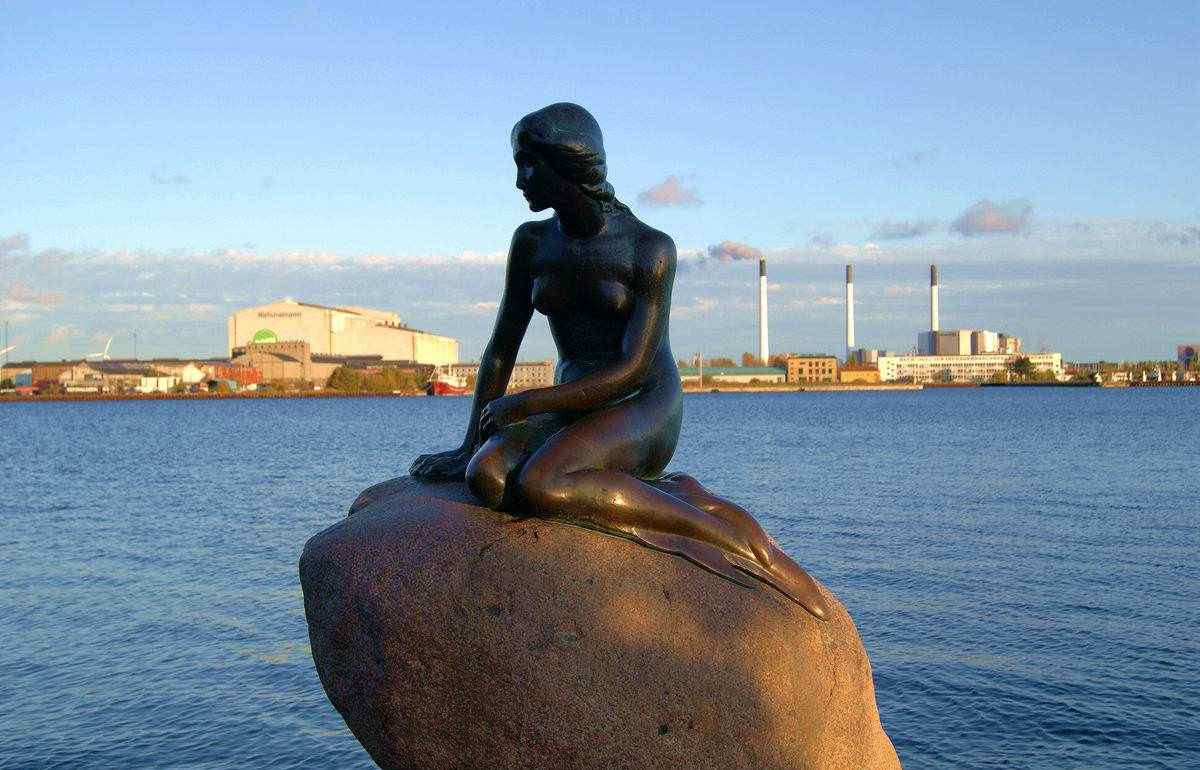

特别具有象征意义的是小美人鱼雕像(1913年落成)的诞生——这个基于安徒生童话创作的青铜少女,静静凝视着港口的波涛,成为哥本哈根乃至整个丹麦"hygge"(舒适惬意)生活哲学的无声代言。当20世纪初欧洲各大城市陷入民族主义狂热时,哥本哈根却以相对平和的姿态完成了从地区中心到现代国家首都的华丽转身。

二、设计与可持续性:北欧现代性的双重变奏

在哥本哈根的城市肌理中,设计思维如同氧气般无处不在。从新港(Nyhavn)彩绘房屋前停泊的船只,到地铁站内无需标识也能导向清晰的极简空间,丹麦人对功能性与美学的平衡达到了近乎直觉的境界。这种设计文化的巅峰体现莫过于哥本哈根地铁系统——这个全自动化无人驾驶网络(1992年开始建设,2002年首段通车)不仅实现了零排放运营,其车站设计更被评价为"混凝土与光线的诗歌"。特别值得注意的是8字形环线车站中由艺术家创作的27组公共艺术作品,它们将通勤空间转化为流动的美术馆,每天默默影响着数百万乘客的审美体验。

哥本哈根设计哲学的核心是"为日常生活而设计"(design for life)。这体现在比尔盖特市集(Torvehallerne)的细节中——这个2011年启用的现代食品市场,通过开放式摊位设计与本地食材的极致呈现,重新定义了都市人与食物的关系;也反映在BIG建筑事务所设计的8字形住宅(8 House,2010年落成)里——这个形似莫比乌斯环的混合功能社区,通过建筑形态创新解决了高层居住与社区归属感的矛盾。而最具全球影响力的莫过于丹麦家具设计大师汉斯·瓦格纳的作品,特别是那把被称为"世界上最美的椅子"的"Y椅"(1950年设计),其灵感源自明代圈椅却完美符合人体工学,这种东西方美学的融合至今仍在启发全球设计师。

作为全球可持续发展的标杆城市,哥本哈根的环保雄心令人瞩目。2009年,该市宣布将在2025年成为世界上第一个碳中和首都——这个目标在当时被多数专家视为激进,但最新进展显示哥本哈根已接近达成:通过区域集中供暖系统(覆盖全市98%建筑)、风力发电(尤其是海上风电场Middelgrunden的创新公私合作模式)以及完善的自行车基础设施(400公里专用道网络,36%通勤者选择骑行),该市碳排放较1990年已减少80%。更具前瞻性的是"指状规划"(Finger Plan,1947年首次提出,2007年更新)的城市扩张策略——通过保留指状绿地间的楔形森林与农田,既控制了无序蔓延,又确保市民能在15分钟内抵达自然空间,这种生态城市理念已被写入联合国人居署最佳实践案例库。

哥本哈根的水资源管理同样体现着卓越智慧。面对海平面上升威胁(预计2100年将上升1米),该市没有选择建造昂贵堤坝,而是实施"与水共存"策略:通过创建"蓝色走廊"(如港口区的露天浴场与可淹没公园)增强城市蓄洪能力,同时提升亲水性。诺雷布罗公园(Superkilen Park,2012年建成)则是社会包容性设计的典范——这个位于多元移民社区的超现实主义公园,通过收集全球各地日常物品(从日本垃圾桶到以色列自行车架)的装置艺术,巧妙化解了文化冲突,成为社区凝聚力的催化剂。

三、文化熔炉与生活艺术:北欧人文精神的当代表达

哥本哈根的文化景观呈现出罕见的包容性与创新性。作为安徒生(1805-1875年)度过晚年的城市,这里保存着作家故居博物馆(1830年代住所),但当代文化表达远不止于童话传统。每年8月举办的哥本哈根爵士音乐节(Copenhagen Jazz Festival)吸引超过100万观众,将港口区转变为露天舞台;而丹麦国立美术馆(Statens Museum for Kunst)则收藏着从伦勃朗到当代北欧艺术的完整谱系,其中特别珍贵的丹麦黄金时代画作(如威尔汉姆·哈默修伊的室内场景)展现了北欧人对光影的独特感知。更具实验性的是位于前海军基地的"8字区"(8HOUSE)创意园区,建筑师比亚克·英格斯将工作室、画廊与公寓混合布局,形成激发灵感的社区生态。

城市空间设计处处体现着对生活品质的极致追求。超级线性公园(Superkilen)将60个国家文化符号压缩进一个街区,而蒂沃利花园(Tivoli Gardens,1843年开放,世界第二古老游乐园)则在维多利亚时代游乐设施中巧妙融入现代艺术装置,证明娱乐与美学可以完美共生。哥本哈根人对"hygge"(舒适惬意)生活方式的坚持,在冬季尤为动人——当暮色早早降临,家家户户点亮蜡烛,港口边的咖啡馆里,人们裹着羊毛毯享用开放式三明治(smørrebrød),这种抵御寒冷的方式已成为城市精神的一部分。更具北欧特色的是共享文化:从免费公共图书馆系统(藏书量超1000万册)到遍布街角的共享单车(Bycyklen电动自行车),从社区菜园到工具图书馆,哥本哈根人将资源共享升华为生活艺术。 教育体系为城市创新提供不竭动力。丹麦技术大学(DTU)与哥本哈根大学(University of Copenhagen,成立于1479年)共同构成了北欧最重要的科研枢纽,在生物技术、可再生能源与环境科学领域具有全球影响力。特别值得注意的是"哥本哈根商学院"提出的"商业向善"理念——这个北欧最古老商学院(成立于1917年)将可持续发展嵌入所有课程,培养出的企业家群体正推动着"从摇篮到摇篮"的循环经济革命。而更微观层面的创新发生在遍布城市的"创客空间"(如Labitat黑客空间),市民可以在此使用3D打印机、激光切割机等工具将奇思妙想变为现实,这种分布式创新网络正是哥本哈根保持活力的秘密所在。

教育体系为城市创新提供不竭动力。丹麦技术大学(DTU)与哥本哈根大学(University of Copenhagen,成立于1479年)共同构成了北欧最重要的科研枢纽,在生物技术、可再生能源与环境科学领域具有全球影响力。特别值得注意的是"哥本哈根商学院"提出的"商业向善"理念——这个北欧最古老商学院(成立于1917年)将可持续发展嵌入所有课程,培养出的企业家群体正推动着"从摇篮到摇篮"的循环经济革命。而更微观层面的创新发生在遍布城市的"创客空间"(如Labitat黑客空间),市民可以在此使用3D打印机、激光切割机等工具将奇思妙想变为现实,这种分布式创新网络正是哥本哈根保持活力的秘密所在。

四、未来愿景:面向2050的智慧与人性平衡

站在新的历史节点,哥本哈根制定了"2050气候中和与智慧城市"双轨战略。在气候领域,除继续深化现有措施外,该市正试验碳捕捉混凝土技术(与Aarhus大学合作)和海藻基生物材料;在智慧城市建设方面,"数字孪生哥本哈根"项目通过实时数据建模优化交通流量与能源分配。特别具有前瞻性的是"哥本哈根群岛"(Copenhagen Islands)计划——将在港口建造一系列可移动人工岛,这些岛屿既是水上活动平台,也是应对海平面上升的弹性空间,其模块化设计可根据需要重组功能。

城市社会契约也在不断进化。面对全球大城市普遍面临的住房危机,哥本哈根采取"混合收入社区"政策,要求新建住宅区必须包含30%-50%的社会福利住房,这一举措有效防止了贫民窟化。而劳动力市场改革更体现人文关怀——通过"弹性安全"(flexicurity)模式(高失业保险配合积极的再培训计划),该市在保持就业灵活性的同时保障了社会稳定。更具北欧特色的是"参与式预算"制度,市民可直接投票决定部分公共资金的用途,这种民主实践深化了公民责任感。

哥本哈根的未来图景,本质上是对"美好生活"这一永恒命题的持续探索。当全球城市陷入增长焦虑与发展悖论时,这座北欧首都展示了另一种可能性:通过设计思维优化日常体验,依靠科技创新解决环境挑战,凭借社会包容凝聚多元力量。在蒂沃利花园旋转木马的灯光下,在新港码头的夕阳余晖中,在地铁隧道里随风飘荡的爵士乐声里,哥本哈根向世界证明——真正的进步不在于征服自然或追逐虚荣,而在于创造一个人类、技术与自然和谐共鸣的生态系统。这座童话之城没有悬浮城堡,但它用务实而浪漫的智慧,为全人类构筑了一座通往可持续未来的桥梁。

发布评论

发表评论: