在地球的最南端,一片广袤无垠的白色荒原中,罗斯海宛如一颗璀璨的蓝宝石,静静镶嵌在南极洲大陆的边缘。它以其得天独厚的地理位置、错综复杂的海洋生态体系以及深邃的科学价值,成为了南极洲这片神秘土地上最为引人入胜且举足轻重的海域之一。这里,冰架巍峨、冰山耸立,狂风肆虐,不仅是南极洲最大的海湾,更是全球气候系统中一个微妙而至关重要的调节枢纽。

罗斯海,平均深度逾越2000米,最深处更是深达4500米,那冰冷的海水仿佛蕴藏着深海的无数秘密。而环绕其边缘的罗斯冰架,作为世界上最大的浮动冰体,宛如一座巨大的“冰坝”,巧妙地调节着南极冰盖与海洋之间的物质交换,维系着这片海域的生态平衡。罗斯海,不仅是极地探险史上无数传奇篇章的见证者,更是当代科学家探索南极冰盖与海洋相互作用、生物多样性保护以及气候变化研究的前沿阵地。这片看似荒凉无垠的白色世界,实则隐藏着地球系统运作的精妙密码,其细微变化,无不牵动着整个星球的未来走向。

罗斯海的地理位置,赋予了它独特的战略价值。它坐落于南极洲大陆的东南隅,西接罗斯冰架,东临南极大陆架,南连南极高原,北通南大洋,宛如南大洋环流系统中的一颗璀璨明珠。这片海域,被南极大陆陡峭的海底地形所环抱,形成了层次分明的海洋结构——表层,是富含融冰淡水的低温低盐层,宛如一层轻柔的薄纱;中层,则是相对温暖的绕极深层水,如同一条隐秘的暖流;深层,则是寒冷高盐的南极底层水,宛如一片深邃的寒潭。这三层海洋结构,宛如一个精心设计的“海洋三明治”,每一层都以其独特的方式,对全球气候系统产生着深远的影响。

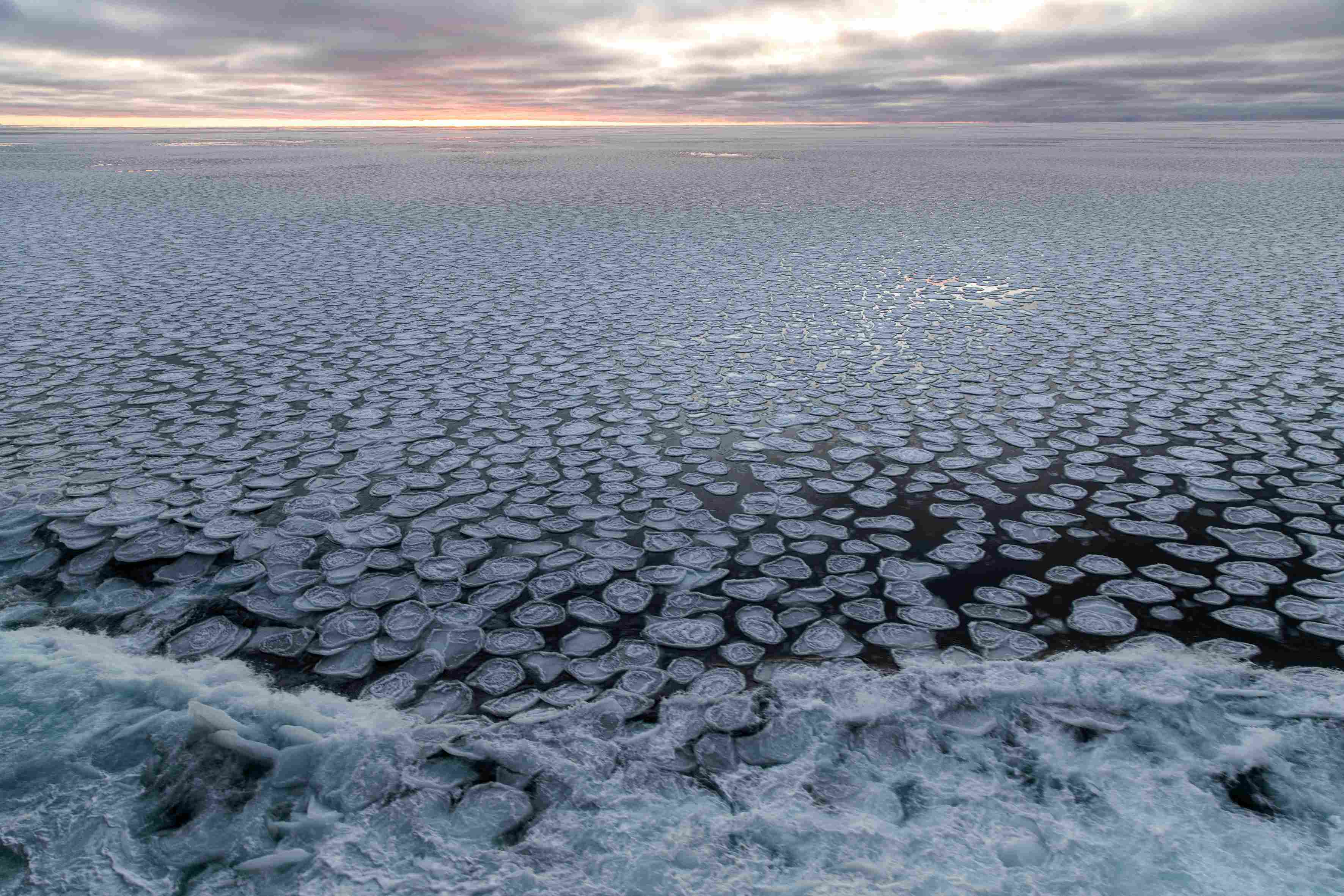

而罗斯海最为引人注目的,莫过于那巨大的罗斯冰架——一个面积约达50万平方公里的浮动冰体,其面积之广,竟可与法国相媲美。这座冰架,不仅是南极洲最大的冰架,更是世界上最大的浮动冰体,它以一种静默而坚定的姿态,守护着这片海域的神秘与壮丽。在南极那片广袤而神秘的冰原之上,有一处区域,其冰层厚度在某些地方竟逾千米之巨,宛如一座巍峨的“冰之巨坝”,稳稳地矗立在南极冰盖与海洋之间,巧妙地调节着两者间的物质流转。科学家们借助声呐探测与卫星观测的“慧眼”,发现绕极深层水(CDW)如同一条隐秘的“水之暗流”,顺着海底地形雕琢出的“海底峡谷”蜿蜒而上,与冰架底部亲密接触。这一触碰,便如点燃了导火索,引发了冰 - 海界面处一场激烈的“融化大战”。

这种“底部融化”的机制,与常见的冰面融化大相径庭。它就像冰盖的“阿喀琉斯之踵”,悄无声息地从底部侵蚀着冰架的支撑结构,如同抽走了大厦的基石,使得冰川向海洋崩解的步伐愈发急促。

再把目光投向罗斯海,这里的冰山生产量堪称惊人。罗斯冰架与邻近的冰川,如特怀特冰川,每年都会上演一场“冰山崩解大戏”,诞生出数量众多的冰山。其中,不乏巨无霸般的存在,就像1987年从罗斯冰架崩解而出的B -15冰山,其面积约达1.1万平方公里,足以将整个牙买加岛轻松覆盖。这些冰山并非安分守己地待在原地,而是在洋流与风力的“携手推动”下,一路向北漂移,形成了一条独具特色的“冰山走廊”。这条走廊,不仅是一道壮丽的自然景观,更可能成为南大洋航运路线的“潜在威胁”。而冰山融化所带来的影响,远不止于此。它会释放出大量的淡水与矿物质,如铁元素,如同给局部海洋的盐度与营养结构来了一场“大改造”,进而影响到浮游植物的生长,这可是整个海洋食物链的根基所在。

罗斯海之所以能在全球气候变化的舞台上成为焦点,很大程度上要归功于其“末日冰川”的集聚效应。南极洲的冰盖,尤其是东部部分,宛如一个对全球变暖极为敏感的“温度计”,这里的冰盖海拔较低,极易受到海洋与大气升温的“侵袭”。最新研究犹如一记警钟,敲响了罗斯海边缘冰架的危机。罗斯冰架的某些区域,已然出现了广泛的裂缝网络,其稳定性如风中残烛,急剧下降,大规模崩解或许在数年内就会降临。

而导致这种加速消融的机制,犹如一个错综复杂的“迷宫”,暗藏着诸多危险。首先,全球变暖如同一只无形的手,使得南极洲与罗斯海表层海水温度悄然上升(尽管其绝对值仍接近冰点,但与历史基准相比,已有了显著的提升),这无疑减少了冰盖表面的积雪积累,如同给冰盖的“成长”设置了重重障碍。其次,南大洋的环流模式发生了变化,仿佛打开了一扇大门,让更多的绕极深层水得以侵入冰架底部,进一步加剧了冰架的危机。冰与海的微妙博弈:罗斯海的生态警钟与科学征程

在罗斯海,冰与海的交界处正上演着一场微妙而激烈的“温度博弈”。这里的海水温度徘徊在约-0.8°C至1°C之间,虽仍低于淡水的冰点,但相较于冰-海界面那刺骨的-1.9°C,已足以掀起一场剧烈的融化风暴。卫星测高数据如同一双洞察秋毫的眼睛,揭示出南极洲部分区域冰体厚度的惊人变化——过去三十年间,某些地方的冰层竟缩减了约30米。而冰架的“生命线”——接地线,即冰盖与海底亲密接触的边界,其后退速度在某些区域竟达到了每年0.5公里,这样的变化速率,在地质时间的长河中,无异于一场“瞬间”的剧变。

与此同时,罗斯海的海洋酸化进程正悄然加剧着生态系统的脆弱性。海水如同一个巨大的“碳库”,吸收了大量人类活动排放的二氧化碳,导致其pH值不断下滑。这一变化对钙质生物而言,无异于一场“外壳危机”。磷虾、翼足类动物等微小生物,作为南极食物链的基石,它们的生存正受到严重威胁。这些生物的外壳形成受阻,种群数量衰退,进而引发连锁反应,最终波及鲸类、海豹和企鹅等顶级捕食者。2020年的科考采样中,科学家们发现罗斯海某些区域的翼足类动物外壳上出现了明显的溶解痕迹,这是海洋酸化对生物生存造成直接影响的铁证如山。

对罗斯海的研究,无疑是当代极地科学领域中最具挑战性的任务之一。这片海域常年被海冰紧紧包裹,冬季时海冰范围可扩展至200万平方公里,仿佛一片无垠的白色荒漠。加之风暴频发,浪高有时超过10米,使得常规科考船难以涉足这片“禁区”。然而,随着科技的进步,破冰船技术(如美国的“纳撒尼尔·B·帕尔默”号和韩国的“ARAON”号)以及无人潜水器(AUV)的不断发展,科学家们终于得以揭开罗斯海的神秘面纱。

2019年,国际“南极冰盖稳定性研究”(AISS)项目取得了突破性进展。通过安装在冰架下的地震仪和摄像机,研究人员首次捕捉到了CDW(绕极深层水)如何像“热刀切黄油”般侵蚀冰架底部的惊人场景。而沉积物核心分析则进一步揭示,当前的融化速率至少是过去一万年的10倍之快。2021年的“罗斯海深度探测计划”(RSDP)更是利用多波束声呐技术,绘制出了高精度的海底地形图,为我们揭示了罗斯海深处的更多秘密。在海洋的隐秘深处,科学家们有了惊人发现——多处海底峡谷与断层带,它们宛如隐匿的“冰川杀手”,极有可能加速冰川的崩解进程。

这些发现可不只是学术圈的“纸上谈兵”,它们有着实实在在的重大意义,直接为全球海平面预测模型“添砖加瓦”。科学家们构建起“冰 - 海 - 气”耦合数值模型,就像搭建了一个精密的“气候模拟实验室”。在这个实验室里,他们模拟不同减排情景下罗斯海冰盖的反应,为国际社会制定气候政策提供了至关重要的参数。打个比方,若全球升温能控制在1.5°C以内,这可是《巴黎协定》设定的目标,南极洲冰盖的崩解进程或许能被延缓数百年;然而,要是升温达到3°C,这可是当前政策轨迹下可能出现的糟糕结果,罗斯冰架可能在短短几十年内就失去稳定性,后果不堪设想。

罗斯海,这片看似冷酷无情的极地海域,实则孕育着一个独特而奇妙的海洋生态系统。夏季,融冰形成的“冰间湖”,宛如海洋中的“绿色绿洲”。在这里,浮游植物如雨后春笋般爆发性生长,为磷虾——南极食物链的基石,准备了一场丰盛的“美食盛宴”。这些微小的甲壳动物,虽不起眼,却是能量传递的“关键使者”,支撑着座头鲸、阿德利企鹅和豹海豹等种群的生存,构建起一条高效的能量传递链条。

特别有趣的是,罗斯海的磷虾种群对铁元素有着极高的“敏感度”。冰山融化释放出的铁离子,就像神奇的“繁殖催化剂”,能够刺激磷虾大量繁殖。这种自然机制,仿佛是大自然为罗斯海生态系统设置的一道“缓冲屏障”,在一定程度上缓解了气候变化带来的冲击。

人类与罗斯海的故事,同样精彩纷呈。19世纪,英国探险家詹姆斯·克拉克·罗斯率领的探险队,如同勇敢的开拓者,首次揭开了这片神秘海域的面纱,并以他的名字为其命名。如今,现代科考站如美国的麦克默多站和意大利的马里奥·祖切利站,宛如忠诚的“海洋卫士”,承担着长期生态监测的重任。虽然原住民并不直接生活在罗斯海沿岸,但在南极海洋保护区(MPAs)的提案中,始终包含着对他们传统知识尊重的条款。这体现了现代科学对土著智慧的重新审视与珍视,仿佛是一场跨越时空的智慧对话。

2022年,“南极海洋生物资源养护委员会”(CCAMLR)提出的新保护区提案顺利通过。尽管这一提案尚未将罗斯海核心区域全面纳入保护范畴,但它无疑为未来南极生态保护行动筑牢了法律基石,宛如一盏明灯,照亮了后续保护之路。

罗斯海,宛如一位被冰雪轻裹的神秘隐者,静卧于南极洲的怀抱之中。它是南极洲跳动的“心脏”,源源不断地为这片极地大陆输送着生机与活力;同时,它也是全球气候系统的“晴雨表”,每一次细微的变化,都预示着地球气候的波动与走向。

罗斯海的每一声冰裂,都似是大自然向人类发出的深沉叩问。在气候变化的浪潮席卷之下,即便身处地球最遥远的极地,也与每个人的生活紧密相连,息息相关。当我们透过卫星图像,凝视罗斯海冰盖那缓缓退却的身影时,实际上是在见证一部波澜壮阔的史诗——一部关于人类文明与自然界限的宏大叙事。在这片冰与火交织的神秘交界处,一个关于人类如何适应自然、肩负起守护责任、怀揣着希望前行的故事,正缓缓拉开帷幕,等待着我们去书写、去聆听。

发布评论

发表评论: