当雪地摩托碾过朗伊尔城外的冰原,斯瓦尔巴博物馆的尖顶便在视野中逐渐清晰——这座灰白色的木石建筑像一块被冰雪打磨过的琥珀,半掩在苔原与冰川之间,檐角的铜铃在风里轻响,与远处冰川崩解的闷响交织成独特的乐章。

从停车场到博物馆的小径铺着碎石,被积雪覆盖的石缝里钻出几簇极地苔藓,淡绿的叶片上沾着霜花,在阳光下泛着细碎的光。博物馆的外墙由深灰色的花岗岩砌成,表面布满岁月的凿痕,与远处山脉的岩石纹理如出一辙。最妙的是建筑与自然的融合:一侧的墙根爬满地衣,深褐与墨绿交织,像大地的指纹;另一侧的落地窗正对着冰川,乳白的冰舌从山顶倾泻而下,在玻璃上投下流动的阴影。

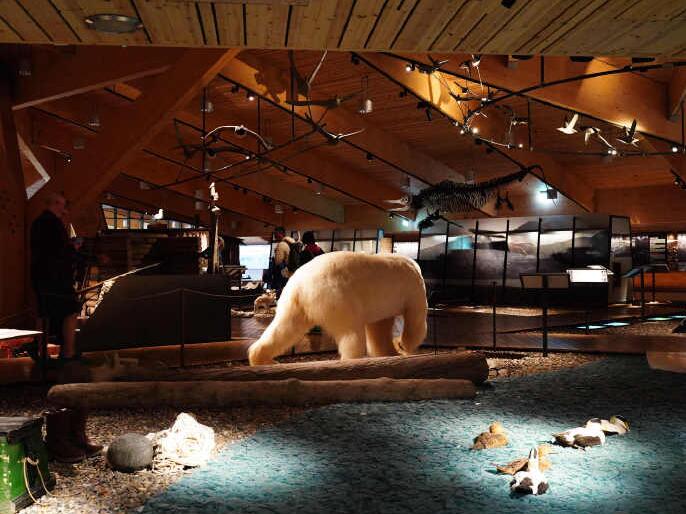

推开厚重的木门,博物馆内的暖气裹着松木香扑面而来。大厅的穹顶是透明的玻璃天幕,阳光穿透云层洒下,在地面投下斑驳的光影。天幕下悬挂着一具北极熊标本,棕黑色的皮毛在光线下泛着油润的光泽,它的前爪微微抬起,仿佛仍在冰原上踱步。标本下方的小展柜里,陈列着北极狐的皮毛、海豹的牙齿,以及几枚刻有因纽特符号的骨器,每一件都带着极地的寒气。

沿着螺旋楼梯向上,二楼的展厅主题是“冰与时间的记忆”。玻璃展柜里陈列着从冰川中挖掘出的化石:三叶虫的残骸、猛犸象的臼齿、被冰封的苔藓样本,每一件都裹着细小的冰晶,在冷光灯下泛着幽蓝。最引人注目的是一块重达百公斤的冰芯,截面呈现出层次分明的蓝白纹理——那是万年积雪层层压实的结果,深层的冰因压缩排出气泡,呈现出深邃的宝石蓝,表层则因混入火山灰而泛着灰黑。

博物馆的西侧有一面落地窗,正对着斯瓦尔巴冰川的冰舌。站在窗前,能清晰看见冰川的裂隙与冰洞:有的裂缝窄如发丝,仅能透进一线天光;有的冰洞深不见底,阳光穿透时折射出梦幻的彩虹。冰川表面覆盖着新雪,像撒了一层细碎的钻石,在风里闪着微光。偶尔有冰块从冰舌断裂,坠入下方的峡湾,溅起的水花在阳光下折射出七彩光晕,与博物馆的灰墙、玻璃天幕形成鲜明的对比。

午后,阳光变得炽烈。玻璃天幕过滤掉刺眼的光线,在展厅内投下柔和的金斑。冰芯展柜的冷光与天幕的暖光交织,将化石的轮廓镀上一层金边。此时,博物馆内的游客不多,只有几个穿冲锋衣的研究者凑在展柜前低声讨论,他们的呼吸在冷空气中凝成白雾,又迅速消散。

最动人的场景发生在黄昏。当夕阳的余晖染红天际,博物馆的灰墙被染成蜜糖色,冰川的冰舌泛着暖金的光。玻璃天幕下的北极熊标本在逆光中变成深褐色的剪影,它的毛发却依然泛着油润的光泽,仿佛仍在冰原上沐浴着最后的阳光。此时,博物馆外的苔原被夕阳镀上一层红晕,几只雷鸟从雪地里窜过,棕灰的羽毛沾着夕阳的余晖,像散落的火星。

博物馆的地下一层是“极地生活”主题展。这里陈列着因纽特人的传统服饰、用海豹皮缝制的帐篷模型,以及用鲸骨制作的鱼叉。展柜里的煤油灯、铜壶、皮制手套,每一件都带着岁月的温度。最特别的是一面用兽皮缝制的墙,上面挂着几十张老照片:20世纪初的捕鲸船、冰原上的狩猎队、因纽特家庭在帐篷前的合影,照片里的人物穿着厚重的皮袄,脸上沾着霜花,眼神却格外明亮。

离开博物馆时,暮色已浓。博物馆的灯光次第亮起,暖黄的光透过玻璃天幕洒在雪地上,像撒了一把碎金。冰川的冰舌在夜色中泛着幽蓝,与博物馆的暖光交织成一幅静谧的画。我站在博物馆前的广场上,听着远处传来的雪橇铃声,忽然明白:斯瓦尔巴博物馆的美,不在宏大的展品,而在它与自然的共生——它用冰川的碎片讲述时间的故事,用极地的标本连接生命的脉络,用因纽特的记忆保存文化的温度。

当最后一缕日光沉入海平面,博物馆的轮廓在夜色中变得模糊,却更添了几分神秘。玻璃天幕下的冰芯展柜依然泛着幽蓝,北极熊标本的皮毛在冷光中闪着油润的光,像一块被时间凝固的琥珀。我知道,无论何时再来,这座博物馆都会以最温柔的姿态等待——它不仅是极地的文化坐标,更是一面镜子,让每一个驻足的人,都能在其中看见自己与自然、与时间的联结。

发布评论

发表评论: