在科托尔老城的中心,圣特里芬大教堂如同一座凝固的时光容器,将亚得里亚海的波涛与中世纪的信仰编织成一幅立体的画卷。这座始建于1166年的天主教教堂,不仅是科托尔的守护圣殿,更是地中海地区建筑与艺术交融的见证者。当晨光穿透教堂双塔的尖顶,将赭红色石墙染成金色,这座历经千年风雨的建筑便在光影中苏醒,诉说着关于信仰、艺术与自然的永恒故事。

圣特里芬大教堂的双塔是科托尔天际线的灵魂。左侧塔楼高耸却朴素,仅以几何线条勾勒轮廓;右侧塔楼则装饰繁复,钟面与浮雕交织出文艺复兴时期的精致。这种不对称的设计并非偶然——16世纪地震摧毁了左塔的雕饰,而2016年修复时,建筑师选择保留残缺之美,让两座塔楼分别承载着“毁灭”与“重生”的双重记忆。登上右塔平台,科托尔湾的全貌如画卷展开:翡翠色的海水在礁石间蜿蜒,红瓦白墙的民居沿山坡层层叠叠,而远处洛夫琴山的轮廓则像一道天然屏障,将古城与外界的喧嚣隔绝。

教堂正面的石墙上,两个年份静静镌刻:左侧的“1166”标志着主教堂的落成,右侧的“2016”则记录着最后一次修复的完成。这种跨越八百五十年的对话,让每一块斑驳的石砖都成为历史的注脚。当夕阳为塔楼镀上琥珀色的光晕,钟声在海湾回荡,双塔便化作两支巨大的烛台,将科托尔的黄昏点燃成一首无声的诗。

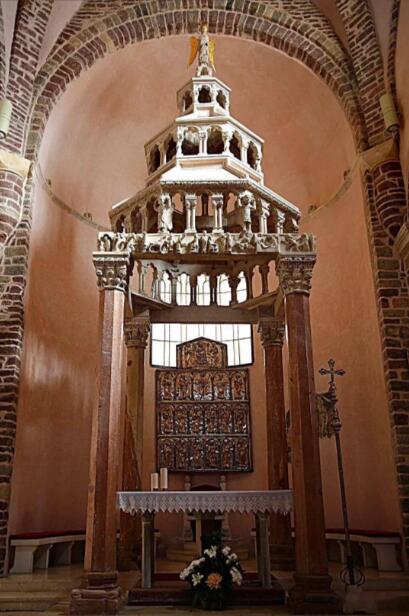

推开教堂厚重的木门,仿佛穿越时空进入另一个维度。中央主堂的宽度是侧廊的两倍,十二根科林斯式立柱如巨人般托起穹顶,将空间分割成神圣的几何图形。阳光透过14世纪绘制的玫瑰窗,在地面投下斑斓的光斑,宛如上帝打翻的调色盘。主祭坛上方的石质浮雕,以细腻的刀法刻画了圣特里芬的生平:从威尼斯商人船上的圣骸盒,到科托尔海湾的风平浪静,每一道刻痕都凝固着信仰的力量。

侧堂的二楼是教堂博物馆,这里收藏着中世纪艺术的瑰宝。14世纪的银质圣礼容器泛着温润的光泽,北欧石雕圣母怜子像的面部表情充满悲悯,而四幅18世纪的石制祭坛画则以强烈的色彩对比,展现了巴洛克艺术的戏剧性张力。最令人震撼的是一幅9世纪教堂祭坛侧壁的壁画残片,前罗马式的装饰图案与狮子浮雕,将观者的思绪带回拜占庭帝国统治的黄金时代。

圣特里芬大教堂的独特性,不仅在于其建筑与艺术价值,更在于它承载的多元信仰共生。尽管科托尔居民多信奉东正教,但这座天主教教堂始终是城市的精神中心。这种看似矛盾的现象,源于一段传奇历史:公元809年,威尼斯商人运送圣特里芬圣骸途经科托尔湾时遭遇风暴,被迫停泊三日后,风暴竟奇迹般平息。商人遂在此建造教堂供奉圣骸,从此“特里芬”成为科托尔的守护神,其信仰跨越教派界限,成为全体居民的共同精神纽带。

教堂前的广场是这种共生的生动写照:北侧的德拉贡宫殿是威尼斯贵族的府邸,西侧的历史档案馆则保存着东正教与天主教的历史文献。当东正教的圣尼古拉斯教堂与天主教的圣特里芬大教堂在广场两侧遥遥相望,宗教的差异反而成就了科托尔独特的文化景观——在这里,信仰不是隔阂,而是连接不同文明的桥梁。

圣特里芬大教堂的美,随季节更迭呈现出截然不同的面貌。春日里,教堂前的广场被紫藤覆盖,花香与海风交织成天然的香氛;夏日正午,强烈的阳光将玫瑰窗的色彩投射到立柱上,形成流动的光影壁画;秋日黄昏,金黄的银杏叶飘落在石阶上,与教堂的赭红色外墙构成温暖的色调对比;冬日雪后,双塔披上银装,与海湾的薄雾融为一体,宛如童话中的冰雪城堡。

每年8月3日,教堂会举行盛大的圣特里芬节。信徒们手持蜡烛绕行教堂,海湾中的船只同时鸣笛致敬,夜空中绽放的烟花将双塔的轮廓映照得如梦似幻。这一刻,建筑、自然与人文活动完美融合,圣特里芬大教堂不再是静止的历史遗迹,而是活着的文化传统。

圣特里芬大教堂的魅力,往往藏在最不起眼的细节中。教堂入口处的羞耻柱上,仍保留着中世纪公开惩戒的痕迹;侧堂木雕长椅的扶手,被无数信徒的手掌磨出温润的光泽;博物馆里的圣经手抄本,每一页边缘的装饰花纹都独一无二;甚至地窖中供奉圣特里芬遗骸的银质圣骸盒,其锁扣设计也暗含威尼斯共和国的徽章符号。

这些细节构成了一部无字的史书,让每一位到访者都能通过触摸、观察与想象,与历史产生跨越时空的对话。当夕阳的最后一缕光线透过玫瑰窗,在主祭坛上投下十字形的光斑,圣特里芬大教堂便完成了它每日的仪式——用光与影、石与画、信仰与艺术,讲述一个关于永恒的故事。

发布评论

发表评论: