晨雾未散时驱车穿过图利亚河干涸的旧河道,远处天际线处浮现的巨型白色穹顶如外星飞船降临。当车辆转过最后一个弯道,整座艺术科学城突然以完整的姿态撞入视野——这座由建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦用钢铁与玻璃编织的未来之城,在瓦伦西亚平原的晨光中舒展着它银白色的骨骼,仿佛古罗马水道与星际战舰的跨时空对话。

河岸东侧的天文馆是这场视觉盛宴的序章。直径三十米的乳白色半球体横卧水面,表面密布的菱形玻璃鳞片随光线角度变幻色泽,时而如深海珍珠般温润,时而似液态水银般流动。当正午阳光穿透穹顶,内部环形天象厅的蓝色光晕便从建筑缝隙中渗出,在地面投下星图般的斑驳光影。游人常在此驻足,看孩童追逐着光斑奔跑,看情侣在穹顶倒影中接吻,看老人在长椅上用放大镜研究建筑表面的几何纹路——这座本为观测星空而建的建筑,最终成了人间万象的观景台。

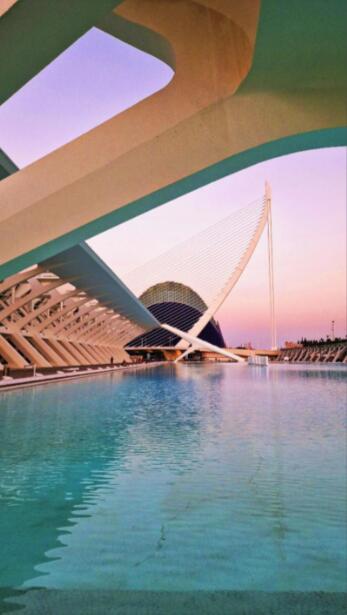

穹顶下方的水池是卡拉特拉瓦的魔法所在。平静水面将建筑倒影拉伸成完整的眼球形状,当微风掠过,涟漪便将"瞳孔"碎成万花筒般的彩色光斑。若在月夜造访,池中会亮起幽蓝的LED灯带,整座天文馆化作悬浮于星河之上的巨型眼眸,凝视着千年未变的夜空与百年骤变的城市。

沿河岸西行百米,科学博物馆的展翅造型令人屏息。两栋对称的弧形建筑如被风掀开的书页,又似正在起飞的银色海鸥,12层高的钢结构骨架外覆着半透明玻璃幕墙,将内部展览的暖黄色灯光过滤成朦胧的光雾。当夕阳为建筑镀上金边,玻璃缝隙中透出的光带便化作流动的熔金,在河面拖曳出长达百米的璀璨尾迹。

博物馆中庭的恐龙骨架悬吊装置是卡拉特拉瓦对生命力的礼赞。38米长的梁龙化石被钢索牵引着微微摆动,尾尖划出的弧线与下方喷泉的水柱形成奇妙共振。孩童们举着风车在恐龙腹下穿梭,风车叶片与钢索碰撞发出清脆声响,让这座冰冷的钢铁建筑突然有了生物般的呼吸韵律。

横跨图利亚河的白色桥廊连接着科学博物馆与艺术宫,这座全长230米的步行桥本身即是件动态雕塑。桥身由128根白色钢梁支撑,每根钢梁末端悬挂着可随风向转动的菱形玻璃板,当河面起风时,整座桥便化作一条闪烁的银河,玻璃板的碰撞声与河水潺潺形成二重奏。

艺术宫的外观如同被拆解的贝壳,26片白色混凝土壳体以不同角度倾斜,形成无数个三角形的光井。正午时分,阳光穿透这些光井在地面投下锐利的阴影,将大理石地面切割成抽象画作;待到黄昏,西侧壳体的缝隙中会渗出橙红色光线,使建筑宛如正在燃烧的纸雕。宫内中庭的巨型玻璃电梯是另一处奇观,透明轿厢载着游客垂直穿越15层空间时,窗外景色如电影胶片般快速切换——从河面的粼粼波光到城市的红色屋顶,最终定格在穹顶的星空投影上。

连接三大建筑的河岸走廊是卡拉特拉瓦献给行人的礼物。3米宽的木质栈道蜿蜒于芦苇丛中,每隔百米便有观景平台伸出河面。春季时,平台下的浅滩会聚集成群的火烈鸟,它们粉色的羽毛与远处建筑的银白形成温柔对比;入秋后,栈道两侧的银杏树将落叶铺成金色地毯,踩上去时发出的细碎声响与河水的低语交织成歌。

最妙的当属黄昏时分的全景视角。站在科学博物馆顶层的露台,可见天文馆的穹顶正在融化于晚霞之中,艺术宫的壳体被染成玫瑰金色,桥廊的玻璃板闪烁着最后几缕阳光。此时河面会升起薄雾,将三座建筑托举于云端,游船划破雾气留下的白色尾迹,恰似连接过去与未来的时空裂痕。

当城市灯光次第亮起,艺术科学城便褪去白日的理性外衣。天文馆的穹顶开始播放全息投影,星座图在玻璃鳞片上流转,仿佛古神正在擦拭他的水晶球;科学博物馆的外墙亮起动态光影秀,恐龙骨架的投影在玻璃幕墙上奔跑,与真实展品形成跨维度对话;艺术宫的壳体缝隙中透出紫色光线,将河面染成神秘的普鲁士蓝。

此时乘坐河面游船是最佳选择。船行至桥廊下方时,抬头可见无数玻璃板折射着城市灯火,如同倒悬的星空;当靠近艺术宫,船身会被建筑投下的光影切割成碎片,乘客的脸在明暗间快速切换,恍若置身万花筒内部。末班船离岸时,岸边喷泉突然开启,水柱在灯光中幻化成彩虹,为这场未来之城的巡礼画上璀璨句点。

这座建在旧河道上的城市奇迹,从不试图模仿自然或历史。它用钢铁的弧线与玻璃的透明,在瓦伦西亚的阳光下书写着属于21世纪的诗篇——当游客离开时带走的不只是照片,更是对"人造美"的全新认知:原来人类对未来的想象,可以如此优雅地扎根于此刻的土地。

发布评论

发表评论: