在北非大陆的褶皱深处,麦地那(Medina)如同一颗被时光打磨的琥珀,将千年的喧嚣与静谧封存于纵横交错的巷陌之间。这里没有现代都市的规整布局,只有迷宫般的石径、斑驳的土墙与错落的露台,在撒哈拉边缘的炽热阳光下,演绎着一场关于光影、色彩与香气的永恒戏剧。

麦地那的巷弄是大地用双手随意揉捏的陶土,蜿蜒曲折,毫无章法。清晨,第一缕阳光穿透巷口高耸的椰枣树,在土墙上投下细长的金斑,将青苔覆盖的石阶染成暖黄色。随着日头升高,巷弄逐渐被阴影吞噬,只有零星的天窗或露台漏下几束光,如同舞台上的追光灯,照亮了墙角的陶罐、悬挂的铜灯或倚门而立的老人。这些光斑随着太阳的移动缓缓游移,将静态的巷弄变成了一部动态的皮影戏。最迷人的当属正午时分的“光之井”。某些狭窄的巷弄上方,两排房屋的屋檐几乎相接,仅留下一线天空。当阳光垂直照射时,这道缝隙便化作一道锐利的光剑,劈开幽暗的巷道,将地面照得雪亮,而两侧的土墙则被衬得愈发深邃,仿佛通往另一个世界的入口。孩童们常在此追逐光影,他们的笑声在巷弄中回荡,与远处清真寺的宣礼声交织成一首生活的交响曲。

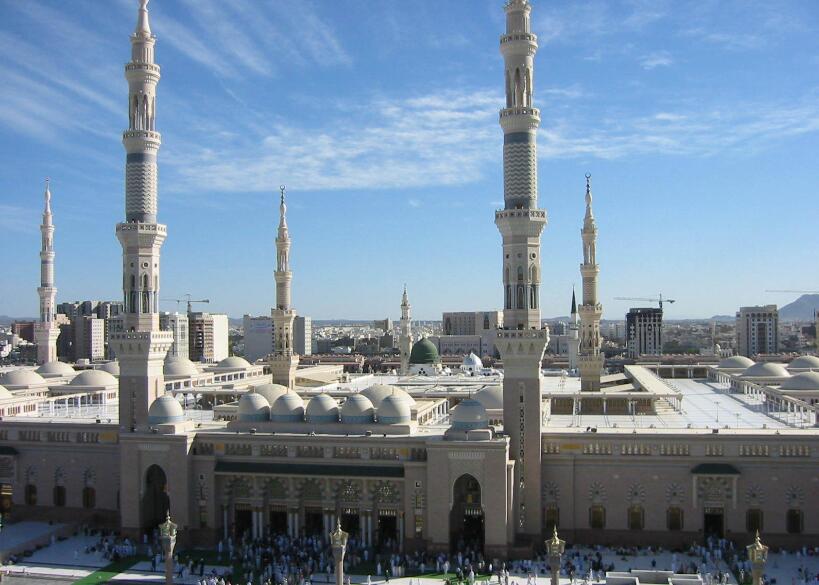

麦地那的房屋如同叠罗汉般向上生长,每座建筑都拥有至少一层露台。这些露台是居民与天空对话的窗口,也是观察麦地那的最佳视角。从低处的巷弄抬头仰望,露台层层叠叠,木质的栏杆、彩绘的瓷砖与晾晒的织物在阳光下交织成一幅立体的挂毯;而登上某座高楼的露台俯瞰,整个麦地那便如同一座巨大的蜂巢,密密麻麻的土屋向四面八方蔓延,直至与远处的沙漠或绿洲相接。

露台上的生活是麦地那最生动的注脚。清晨,主妇们将铜壶架在露台的火炉上煮薄荷茶,蒸汽裹挟着香气升腾;午后,老人们躺在藤椅上读《古兰经》,书页被风吹得哗哗作响;傍晚,孩子们在露台上追逐嬉戏,他们的球偶尔会滚落到邻家的露台,引发一阵友好的喧闹;入夜后,露台上的油灯次第点亮,昏黄的灯光如萤火虫般闪烁,将整个麦地那装点成一座漂浮在星空下的灯海。

麦地那的心脏是集市(Souk)。这里没有超市的冰冷货架,只有用帆布或竹席搭建的临时摊位,密密麻麻地排列在狭窄的巷道两侧。集市上的商品是色彩的爆炸——堆成小山的藏红花如同一簇簇火焰,靛蓝的染料在陶罐中泛着光泽,金黄的香料在阳光下闪烁,而手工编织的地毯则像一片片流动的彩虹。商贩们的叫卖声、顾客的讨价还价声与驴车的铃铛声交织在一起,形成一种独特的市井交响乐。

最令人陶醉的是集市上的香气。香料摊位是香气的源头,肉桂、丁香、豆蔻与小豆蔻的芬芳混合成一种浓郁而复杂的气息,仿佛能穿透鼻腔直抵灵魂;面包坊飘来新鲜出炉的圆饼的麦香,混合着橄榄油的清香;而皮革作坊则散发着檀木与鞣制液的苦涩气息,与周围的甜香形成鲜明对比。这些香气在巷弄中流动、碰撞,最终凝聚成麦地那独有的气息——一种混合了历史、生活与欲望的复杂味道。

麦地那的黄昏是一场精心策划的仪式。当夕阳开始西沉,整个城市便逐渐被染成金红色。土墙吸收了足够的光线,从浅黄变为橙红,最终沉淀为一种深沉的赭石色;露台上的织物在风中飘动,投下摇曳的影子,如同在土墙上绘制动态的壁画;而集市上的铜灯则被逐一点亮,暖黄色的灯光与天际的余晖相互映衬,将巷弄变成了一条条发光的河流。

此时,居民们开始为夜晚做准备。主妇们从井边提回最后一桶水,孩子们帮忙收拾露台上的玩具,而老人们则坐在巷口,看着夕阳一点点沉入沙漠的尽头。当最后一缕阳光消失在地平线下,麦地那便陷入了短暂的黑暗——但很快,清真寺的尖塔上会亮起一盏灯,接着是第二盏、第三盏……直至整个城市被星光与灯火共同点亮,迎来又一个喧嚣而宁静的夜晚。

麦地那的美,是混沌中的秩序,是粗粝中的精致,是永恒中的瞬息。这里的每一块土砖都记得阳光的温度,每一条巷弄都听过千年的脚步声,每一座露台都见证过无数个黄昏的谢幕。当旅人最终离开时,衣襟上沾染的香料气息、耳畔回荡的叫卖声与眼前挥之不去的光影,会共同编织成一段难以磨灭的记忆——那是麦地那赠予世界的,最古老的诗篇。

发布评论

发表评论: