晨雾未散时踏入圣潘克拉斯老馆的铸铁门廊,大英图书馆的哥特复兴式尖塔已刺破伦敦铅灰色的天际线。这座1998年启用的现代圣殿,将九个世纪的智慧沉淀熔铸成光的容器,让每个踏入者都成为行走在时间褶皱里的拾光者。

中庭的玻璃穹顶是知识的银河。由诺曼·福斯特设计的钢铁与玻璃结构,将晨昏的光线编织成流动的经纬线。当正午的阳光穿透3300块菱形玻璃,整个空间便化作悬浮的棱镜迷宫,光斑在汉白玉立柱间跳跃如精灵,而穹顶外掠过的云影,则会在大理石地面上投下转瞬即逝的抽象画。坐在中庭西侧的柚木长椅上,能看见光柱中浮动的尘埃与穿行其间的读者,他们的剪影在明暗交界处凝固成皮影戏般的轮廓,偶尔有咖啡杯与书页翻动的声响坠落,惊起一片光的涟漪。

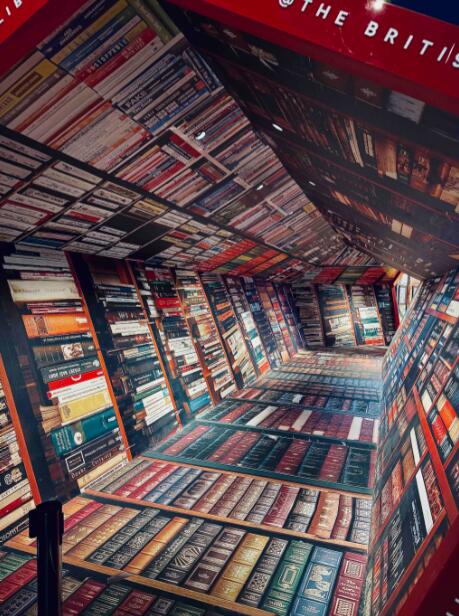

国王图书馆塔是竖立的历史年轮。这座25层高的玻璃方舟封存着乔治三世的3万册藏书,每层展柜都像琥珀般凝固着特定时代的知识切片。乘全景电梯攀升时,18世纪羊皮卷上的拉丁文手稿、19世纪蒸汽机设计图、20世纪初的量子力学论文依次掠过窗前,仿佛在观看一部以建筑为载体的文明纪录片。当抵达顶层观景台,伦敦的天际线在玻璃幕墙上碎成千万片,而塔内旋转的藏书展柜,则让不同世纪的墨香在空气中交织成无形的网。

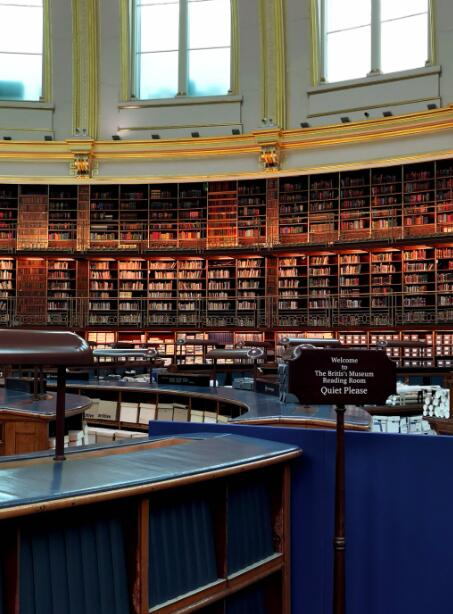

阅读大厅的橡木穹顶是思想的蜂巢。这个可容纳650名读者的静谧宇宙,由28根科林斯式立柱撑起三层回廊,每根柱子的凹槽里都藏着前人刻下的诗句残片。当晨光从高窗斜射而入,20万册精装书的烫金书脊便在地面投下金色的琴弦,穿行其间的读者如同五线谱上的音符,而翻动书页的沙沙声,则是这座知识蜂巢永恒的嗡鸣。最令人屏息的是正午时分,阳光穿透中央的彩色玻璃天窗,在橡木桌面上洒下蓝紫相间的光斑,让托马斯·莫尔的《乌托邦》与达尔文的进化论手稿共享同一片斑斓。

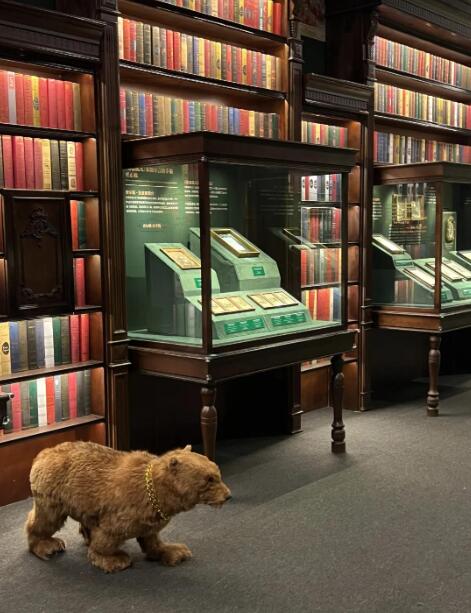

手稿馆的展柜是时光的胶囊。在恒温恒湿的玻璃牢笼里,莎士比亚第一对开本的书页边缘仍残留着17世纪羊皮纸的腥气,贝多芬《月光奏鸣曲》手稿上的墨迹随指法标记起伏,而达·芬奇《莱斯特手稿》的镜像文字,则在防反射玻璃下呈现出诡谲的对称美。当指尖悬停在离展柜两厘米处,能感受到1493年佛罗伦萨的阳光正从植物素描的线条里渗出,而简·奥斯汀写《傲慢与偏见》时滴落的茶渍,仍在信笺上晕染出淡褐色的云朵。

地图馆的羊皮卷是大地的皱纹。15世纪托德西拉斯条约的划界地图上,西班牙与葡萄牙的势力范围用金粉勾勒,而现代卫星影像旁的航海日志,仍记录着水手们用星象定位时的颤抖笔迹。最震撼的是17世纪荷兰东印度公司的世界地图,整面墙的铜版画里,未知海域游动着海怪与美人鱼,而麦哲伦海峡的标注旁,留着探险家用鹅毛笔蘸血画下的十字标记。当黄昏的斜光穿透展柜,那些褪色的经纬线便在地面投下蛛网般的阴影,仿佛要将参观者的脚步编织进历史的大网。

声音馆的蜡筒是记忆的琥珀。在声学实验室的暗室里,1888年爱迪生蜡筒里录制的伦敦街头叫卖声,与1969年阿波罗11号登月指令重叠播放,形成奇妙的时空蒙太奇。当戴上骨传导耳机,能听见萧伯纳在1931年朗读《皮格马利翁》时的爱尔兰口音,以及图灵在1950年阐述人工智能时的钢笔敲击稿纸的脆响。这些被电磁波封存的声音粒子,在恒温展柜里持续释放着人类思维的震颤。

大英图书馆的魔力在于它让文字成为可触摸的光。当你在莎士比亚手稿前凝视墨迹的晕染,当贝多芬的五线谱在视网膜上自动播放,当16世纪航海图的潮汐线在想象中漫过脚背,那些关于智慧的碎片便不再只是静止的展品,而是化作指尖的电流、耳畔的私语与舌尖残留的墨香。这座图书馆不试图用浩瀚征服你,只是将文明的密码缝进每个展柜的缝隙,等你在某个转角与九百年前的灵感火花撞个满怀。

发布评论

发表评论: