在埃及最南端的撒哈拉沙漠边缘,阿布辛贝勒神庙如一座凝固的时光堡垒,将古埃及文明的辉煌与法老拉美西斯二世的永恒野心,镌刻在纳赛尔湖西岸的粉红色砂岩悬崖上。这座由整座山体人工劈凿而成的岩窟神庙,历经3300年风沙侵蚀,依然以20米高的巨型坐像、60米深的纵深廊道和精准如日晷的天文奇观,向世人诉说着“万王之王”对权力、神性与爱的极致追求。

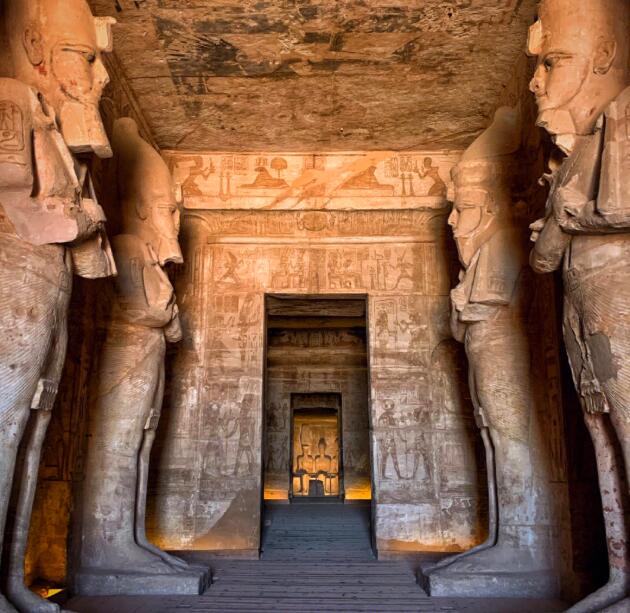

神庙正门的四尊拉美西斯二世坐像,是古埃及雕塑艺术的巅峰之作。每尊高逾20米的巨像,头戴上下埃及双王冠,面容庄严而威严,眉弓如刀刻般凌厉,双目直视南方努比亚边境,仿佛仍在守护埃及的疆土。巨像脚下,战俘与敌国君主的浮雕被踩在脚下,象征着法老对征服的绝对掌控。砂岩的纹理在阳光下泛着淡粉色光泽,与巨像的深褐色形成微妙对比,而风沙侵蚀留下的斑驳痕迹,反而为雕像增添了岁月沉淀的厚重感——当晨光初照时,巨像面部会被镀上一层金边,宛如神明降临;而黄昏时分,砂岩外墙则化作流动的琥珀色,与远处纳赛尔湖的波光交相辉映。

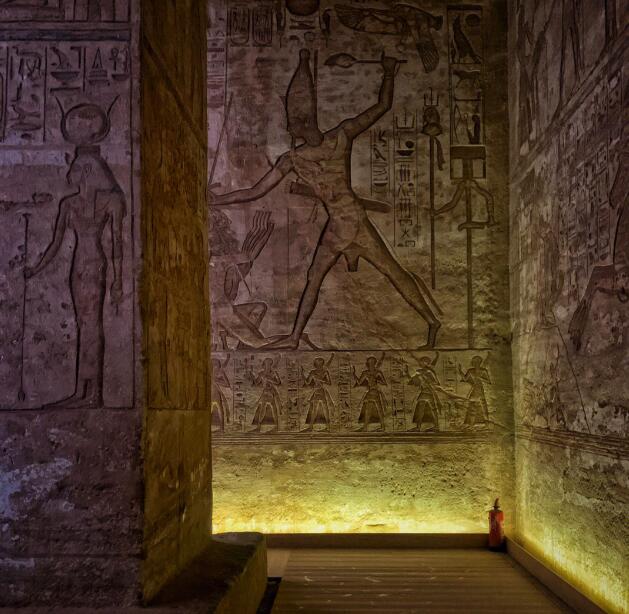

跨入神庙第一道石门,迎面是两排对称的八根擎天石柱,每根柱身上都雕刻着拉美西斯二世化身冥神奥西里斯的立像。法老身着紧身长袍,双手交握权杖,面部表情肃穆而神圣,与柱身缠绕的莲花与纸莎草纹饰形成动静对比。柱廊尽头的第二道石门上,浮雕记录着卡迭石战役的壮烈场景:拉美西斯二世驾战车冲入敌阵,箭矢如雨点般倾泻,努比亚与赫梯联军溃不成军。这些浮雕的线条流畅而富有张力,战马的肌肉轮廓、士兵的惊恐表情,甚至战车木轮的辐条都清晰可辨,仿佛下一秒就会从石壁上跃出。

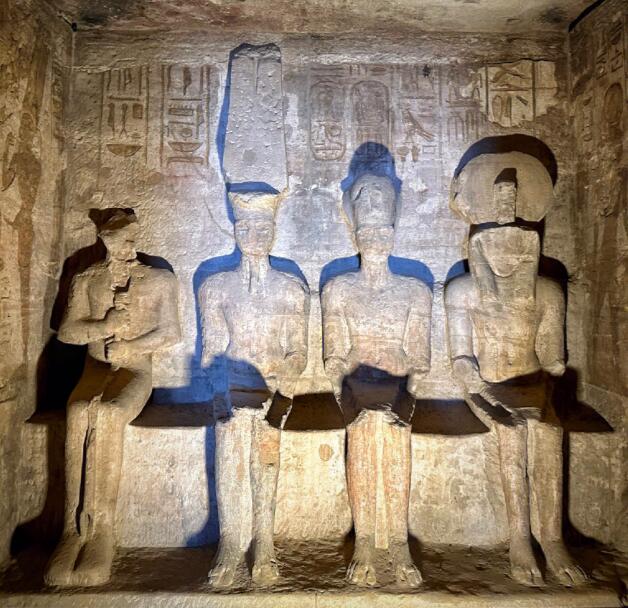

神庙最深处的圣所,是古埃及人天文智慧的终极体现。每年2月21日(拉美西斯二世诞辰)与10月21日(加冕日)的清晨,阳光会穿透60米深的廊道,精准照亮圣所内的四尊神像:从左至右依次为创世神普塔、太阳神阿蒙、神格化的拉美西斯二世,以及鹰首神拉·哈拉赫梯。当第一缕阳光爬上神像眉弓时,整个圣所会被染成金红色,而最左侧的冥界之神普塔,则永远隐于阴影之中——这一“光明与黑暗”的对比,暗喻着法老作为“活着的神”连接人间与冥界的桥梁角色。尽管因1960年代阿斯旺大坝建设导致神庙整体上移65米,阳光照射时间偏差一日,但现代工程师仍惊叹于古埃及人对天文、地理与建筑学的精准掌控:廊道倾斜角度、神像位置与砂岩透光性的计算,误差不超过0.01度。

在主神庙东侧300米处,哈托尔女神庙以更柔美的姿态诉说着拉美西斯二世对王后奈菲尔塔利的深情。这座专为王后建造的神庙,是古埃及历史上唯一一座与法老神庙规模相当的王后庙。庙门六尊立像中,奈菲尔塔利与拉美西斯二世并肩而立,身高相等,衣饰华美——王后头戴哈托尔女神的牛角日轮冠,身着透明长纱,手持象征生命的安卡符,面容温婉而庄重。庙内浮雕记录着法老与王后携手向哈托尔女神献祭的场景,铭文写道:“我对她的爱是独一无二的,没人是她的对手,她是最美的女人。当她轻轻走过我的身边,就带走了我的心。”这种将王后与神明并列的待遇,在古埃及历史上绝无仅有。

阿布辛贝勒神庙的壮美,不仅在于建筑本身,更在于它与沙漠、湖水的共生关系。从神庙高处俯瞰,纳赛尔湖如一块巨大的蓝宝石镶嵌在沙漠中,湖面倒映着神庙的轮廓,形成“水中神庙”的奇幻景象。而神庙背后的沙漠,则以流动的沙丘为画布,每日上演着光影的魔术:正午时分,沙丘表面温度可达70℃,热浪扭曲了空气,使神庙仿佛悬浮于空中;傍晚时分,沙丘被染成橙红色,与神庙的砂岩外墙融为一体,宛如大地与建筑的血脉相连。

当夕阳最后一缕光芒消失在地平线,阿布辛贝勒神庙的轮廓逐渐隐入黑暗,但那些被风沙打磨了三千年的巨像、被阳光照亮了三千年的神像,仍在诉说着一个永恒的真理:真正的文明,从不会因时间而消逝,它只会以更震撼的方式,在沙漠与湖水的交界处,在光影与砂岩的碰撞中,向世人证明人类对永恒的执着追求。

发布评论

发表评论: