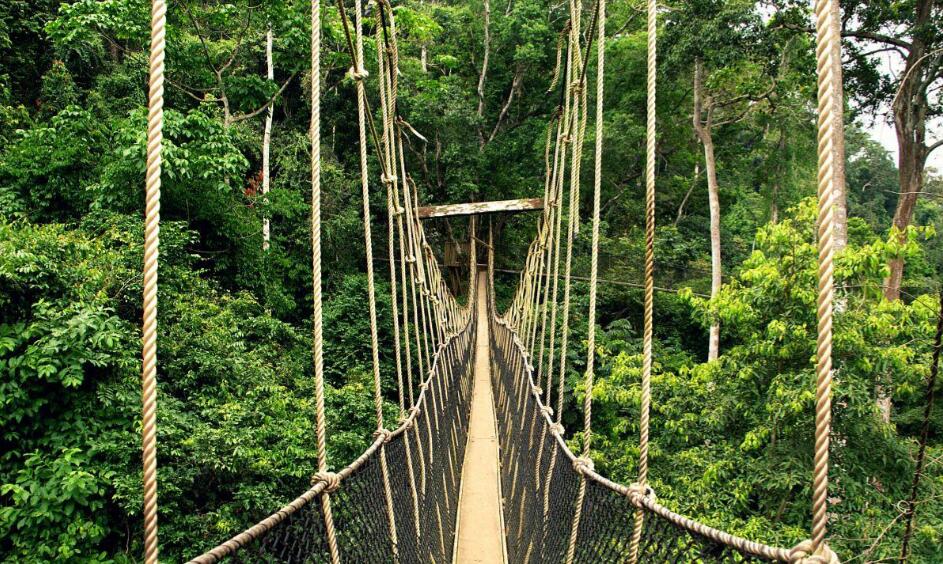

在加纳中部地区的热带稀树草原与雨林交界处,卡库姆国家公园以其悬空步道系统闻名于世。这座面积375平方公里的保护区并非传统意义上的荒野圣地,而是一座精心设计的生态剧场——在这里,人类被邀请离开地面,以猴群与飞鸟的视角重新审视生命的秩序与混乱。当晨雾还缠绕着非洲桃心木的树冠时,第一批游客已走上离地40米的悬索桥,准备观赏这部每天上演却永不重复的森林史诗。

公园的七座悬索桥构成了观察灵长类社会的绝佳包厢。清晨6点23分,第一缕阳光准时穿过树冠缝隙,照亮西非绿猴首领的银色背毛——这是它每天确认权威的仪式性时刻。年轻的挑战者会故意在附近的枝头剧烈摇晃,测试首领的反应速度;而母猴们则装作专心梳理毛发,实则用眼角余光评估双方实力。日本灵长类学家杉山幸丸曾在此记录到精确的"树枝政治学":不同等级的猴子选择不同韧性的枝条,首领偏爱粗壮的红铁木枝,失势者则被挤到易折断的非洲楝上。最富戏剧性的是雨季的求偶表演:雄猴会从30米高的树冠层跃入藤蔓丛,下坠过程中完成转体动作,用冒险系数换取交配权。美国生物学家称此为"用重力计算的性选择"。

正午时分的树冠层变成鸟类的超级立体交通枢纽。黄冠鹦鹉群以60公里时速穿梭于枝桠间,其飞行轨迹呈现出精确的分形几何;犀鸟则像笨重的运输机,需要提前清场才能展开宽达1.2米的翅膀。最令人屏息的是非洲冠鹰雕的狩猎表演:它会收起翅膀像黑色标枪般垂直俯冲,在最后瞬间展开翼展2米的翅膀急停,气流掀起的落叶如同爆炸冲击波。法国航空工程师在此研究出新型无人机机动模式,灵感正来自冠鹰雕的"落叶飘"技巧。而当地导游更关注的是鸟类与猴群的信号系统——当灰鹦鹉发出特定频率的尖叫时,整个猴群会立即停止喧闹,这是它们在共享猛禽预警密码。

日落后,公园的夜行性剧场准时开幕。红外摄像机揭示了令人惊叹的细节:非洲树蟒用热感应追踪睡鼠,其移动速度与树枝温度变化精确同步;指猴用中指敲击树干的声音频率,恰好能诱发白蚁巢的共振。最魔幻的是萤火虫的通讯系统——雄性通过发光节奏传递基因信息,雌性则用延迟发光时间表示选择,整个对话过程如同慢动作的摩尔斯电码。德国摄影师托马斯·马伦特耗时三年拍摄的《树冠星图》,捕捉到萤火虫群在交配季形成的立体星座,其图案与阿散蒂族的传统织锦惊人相似。这些夜间表演的高潮是凌晨时分的真菌发光现象——某些特定菌丝会在猴群晨起前半小时突然增强亮度,仿佛在为即将到来的白昼预演灯光。

悬索桥本身也是生态剧场的参与者。英国工程师发现,当超过15人同时行走时,桥面产生的6-8赫兹低频振动会触发树冠层的防御机制——某些敏感的藤蔓会因此分泌驱虫剂。这种人为干扰与自然反应的微妙互动,形成了独特的"震颤生态学"。更意外的是游客手机的影响:实验证明,2.4GHz的Wi-Fi信号会暂时改变织布鸟的巢材选择顺序,它们会优先衔取能屏蔽电磁波的特定蕨类。公园管理处近年推出的"飞行模式游览",正是基于这些发现——要求游客在特定区域关闭电子设备,以观察原始状态下的动物行为。

当最后一批游客离开悬索桥,卡库姆的树冠层回归它本真的节奏。月光下,猕猴群开始它们秘密的"月光集市"——用偷来的游客发夹交换罕见的药用树叶;而非洲木雕鸮则站在最高处的枯枝上,冷眼旁观这场持续了百万年的生存戏剧。这座离地40米的空中走廊,最终成为一面映照生命本质的魔镜:在这里,人类的科技文明暂时退场,而自然最原始的生存智慧与美学法则,依然在每一片颤动的树叶间流转不息。晨雾再次升起时,新的演员已就位,永不谢幕的卡库姆剧场又将迎来全新的一天。

发布评论

发表评论: