在洛美东北方向约160公里处,阿古山以海拔986米的孤独身姿刺破几内亚湾沿岸的低地雾霭。这座由前寒武纪花岗岩构成的地质堡垒,既非多哥最高峰也非最险峻的山岭,却在殖民档案与当地传说中占据着不成比例的神圣地位。当晨光撕开赤道雨林的树冠,照亮山脊上那些德国殖民时期修建的废弃铁轨时,整座山体便成为一部关于征服与抵抗、技术与信仰的立体寓言。

1901年,德国殖民者在阿古山南麓刻下了一道至今未愈的伤痕——那条呈之字形攀升的齿轨铁路,是非洲最早的登山铁路之一。当年为运输咖啡与可可而修建的钢轨,如今像一具被时间风化的恐龙骨架,半掩在热带藤蔓之中。瑞士工程师留下的施工日志记载着荒诞细节:他们原封不动地照搬阿尔卑斯山铁路技术,却不得不将铁轨间距从标准1435毫米改为1000毫米,因为"本地劳工无法理解欧洲的测量体系"。法国地理学家布拉什若见此景,定会将其列为"技术移植失败"的经典案例。最具讽刺意味的是最高处的转车台:这个直径12米的钢铁圆盘,本用于调转火车头方向,现在却成了埃维族祭司举行净化仪式的场所——殖民者的工程奇迹,最终沦为传统信仰的祭坛。

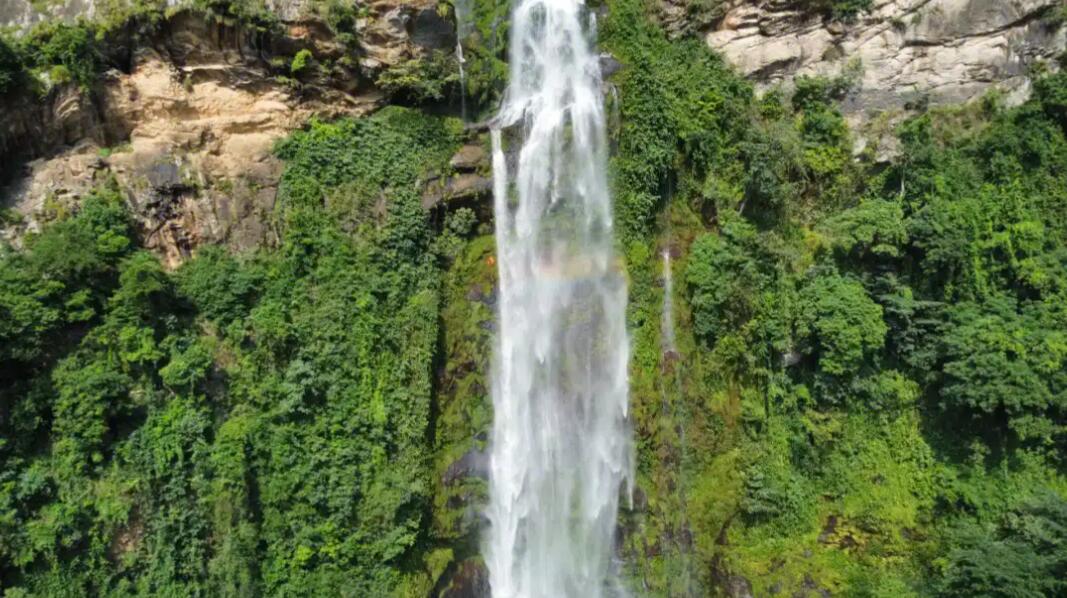

阿古山东侧绝壁上的涂鸦构成一部可视化的历史拉锯战。最下层是1905年德国测绘队用红漆标注的海拔数据,上面覆盖着1918年法国军队的占领宣言,再往上则是1950年代民族主义者刻写的反殖民标语。这些层层覆盖的文字岩层中,最动人的是近年出现的埃维族象形符号:当地青年用传统赭石颜料,在殖民者的拉丁字母旁边绘制部落迁徙史诗。意大利历史学家卡尔洛·金兹堡所说的"微观历史"在此获得完美诠释——同一块岩壁既是殖民权力的宣言板,也是口述传统的承载体。雨后尤为震撼:水流沿着不同年代的刻痕形成分叉的溪流,恰似多线程的历史记忆在平行流淌。

山顶那座1922年的法国气象站废墟,如今被改造成供奉雷神索克的祠堂。殖民时代的水银气压计仍挂在墙上,但玻璃管已被祭司装入神圣的白色鹅卵石;曾经记录风向的铜制旋翼,现在系着祈求降雨的彩色布条。这种器物功能的魔幻转换,令德国人类学家弗罗贝纽斯笔下的"非洲物灵论"有了当代注脚。每年旱季,气象学家与部落长老会在此举行奇特的对话仪式:前者展示卫星云图预测,后者解读鸡骨占卜结果——两种认知体系并非简单对立,而是在对抗中形成某种实用主义共生。巴西哲学家维莱姆·弗卢塞尔若目睹此景,或许会称之为"技术图像与巫术图像的拓扑折叠"。

西山腰的废弃采石场藏着最惊人的声学秘密。德国人当年为获取铁路道砟开凿的垂直岩壁,现在成了埃维族"说话鼓"的天然放大器。当鼓手在特定位置敲击时,声波在平行的花岗岩面间反复折射,形成持续12秒的混响——这恰好是传统叙事鼓点的一个完整段落。法国音响学家曾在此测量到频率为138赫兹的驻波,与附近岩洞的自然共振频率完全一致。更神秘的是"石语者"现象:某些特定天气,采石场会自主发出类似鼓声的低频震动,地质学家归因于岩体热胀冷缩,而当地人则坚信这是山神在回应人类的叩问。这种认知分歧在每年八月达到戏剧性高潮——欧洲科学家架设地震仪记录所谓"地质脉冲"的同时,部落祭司正举行唤醒山灵的仪式,两种活动在物理空间上仅相距三十米。

如今的阿古山迎来了新的朝圣者。每年六月,西非天文爱好者会聚集在北坡的玄武岩平台,用望远镜观测南半球银河。他们架设设备的基座,正是当年德国人安装采矿卷扬机的混凝土遗迹。这种工具崇高化的转换,呼应了塞内加尔哲学家桑戈尔所说的"非洲未来主义"——被殖民技术撕裂的土地,正在成为眺望宇宙的窗口。最富诗意的场景出现在子夜:当昴星团升至天顶时,天文俱乐部的激光笔与传统祭司的火把会在夜空中短暂相交,两种追寻永恒的光束在阿古山的雾气中形成短暂的视觉和弦。

晨雾再次笼罩山脊时,那些锈蚀的铁轨在阳光下闪烁如考古发现的青铜器。阿古山既不是殖民野心的墓碑,也不是传统信仰的标本,而是一个持续自我更新的意义发生器。正如多哥作家科姆兰·阿达姆在小说《铁山》中所写:"我们的神灵足够强大,可以把侵略者的钢铁变成祭品。"当山风穿过废弃的隧道,发出既像汽笛又像圣歌的混响时,这座花岗岩体提醒着每一个造访者:最持久的征服,往往以被当地文化反噬告终;而真正的神圣,永远诞生于不同世界观交锋的裂缝之中。

发布评论

发表评论: