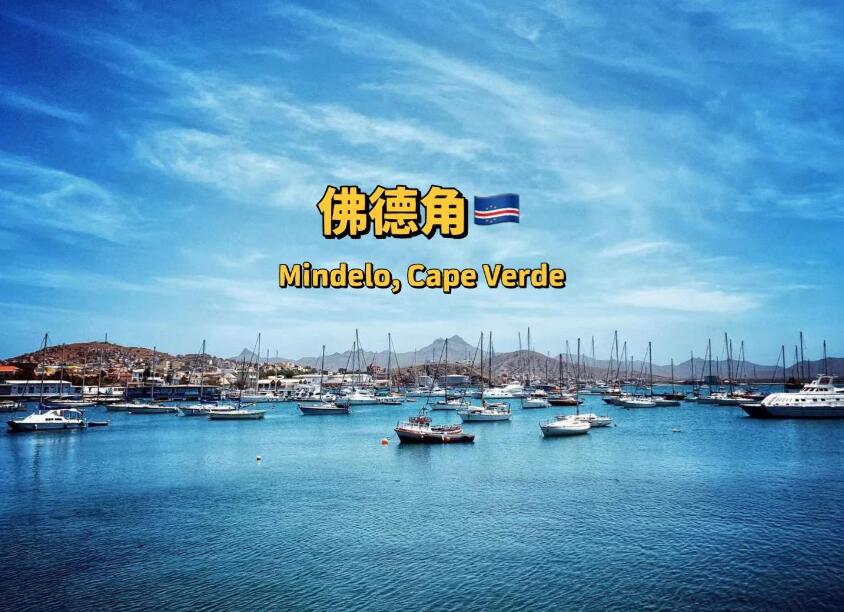

在佛得角群岛的圣地亚哥岛南端,明德卢港如同一位历经沧桑的老水手,静静地注视着大西洋的潮起潮落。这座始建于1793年的港口城市,以其独特的克里奥尔文化,演绎着一部关于混杂、适应与重生的海洋文明史诗。当清晨的阳光掠过葡萄牙殖民时期建造的皇家堡垒,洒在色彩斑斓的克里奥尔民居上时,这座城市便苏醒过来,向世界展示它那不可复制的文化配方——将非洲的韵律、欧洲的理性与美洲的热情,在大西洋的海风中酿造成独特的精神鸡尾酒。

明德卢的城市空间是一部立体的殖民贸易史。葡萄牙人设计的网格状街道布局至今仍清晰可辨,但建筑的外貌早已被热带气候和多元文化重新塑造。行政广场周围的新古典主义建筑戴着木制百叶窗的"面具",以应对佛得角的烈日;海关大楼的拱廊下,商贩们叫卖着来自四大洲的商品。法国哲学家格洛茨的"混血空间"理论在此得到完美诠释——殖民者规划的空间框架被注入了鲜活的克里奥尔灵魂。在古老的奴隶市场遗址上,如今矗立着非洲文艺复兴纪念碑,这种空间意义的转换,正如佛得角诗人若热·巴博萨所写:"我们用记忆的重量,重新平衡历史的天平。"

19世纪的明德卢曾是跨大西洋贸易的重要节点。来自欧洲的工业品、非洲的奴隶、美洲的原材料在此交汇,造就了独特的港口文化。老码头区的仓库墙上,至今可见各国商社的褪色招牌,它们像沉默的证人,讲述着那个帆船时代的全球贸易故事。特别耐人寻味的是,这些贸易活动催生了佛得角特有的文化杂交现象——葡萄牙商人与非洲妇女的后代形成了独特的克里奥尔社群,他们既不完全属于欧洲,也不完全属于非洲,而是创造出了自己的文化认同。巴西人类学家吉尔贝托·弗雷里曾描述的"热带文明"在此获得了最生动的体现:在明德卢的教堂里,天主教圣像戴着非洲风格的珠链;在传统音乐中,葡萄牙民谣与西非节奏奇妙融合。

明德卢的音乐场景是克里奥尔文化最迷人的表达。清晨的鱼市上,女商贩们即兴演唱的"morna"哀歌,混合着对远洋渔夫的思念与对命运的哲思;夜幕下的酒吧里,"funaná"的欢快节奏让舞者忘记生活的艰辛。这种音乐传统源于奴隶时期的智慧——用葡萄牙语歌词掩饰非洲宗教内容,用欧洲乐器演奏反抗的旋律。佛得角国宝级歌手西莎莉亚·艾芙拉就是从明德卢的小酒馆唱响世界的,她的歌声既饱含离别的哀愁,又充满重聚的希望,完美诠释了佛得角人"saudade"(思念)与"morabeza"(热情好客)的矛盾统一。美国音乐学者维德曾指出,明德卢的音乐是"大西洋上的文化炼金术",将苦难转化为艺术,将离散升华为美学。

当代明德卢正经历着文化记忆的复兴运动。葡萄牙殖民时期的老城区被精心修复,但不是作为博物馆展品,而是作为活态文化空间——殖民总督府变成了艺术学校,奴隶仓库改建为音乐中心,古老的石板路上举办着当代艺术展。这种"有记忆的现代化"体现了佛得角知识分子倡导的"克里奥尔现代性"——不割裂过去与现在,而是在对话中创造未来。特别引人注目的是明德卢国际音乐节,它既展示传统的"batuko"鼓乐,也欢迎巴西的桑巴、葡萄牙的法多、美国的爵士,所有音乐形式在这座港口城市的海风中自由交融,创造出全新的声音景观。

站在佩德罗·洛佩斯要塞的城墙上俯瞰明德卢港,落日将海水染成金色,远洋货轮与彩色渔船共享同一片锚地。这座城市就像佛得角著名的"grogue"烈酒——以殖民者带来的甘蔗为原料,经过本土的酿造工艺,最终成为独具风味的民族饮品。明德卢的故事告诉我们:文化的生命力不在于纯粹性,而在于转化能力;不在于固守边界,而在于不断重新定义自我。当夜晚的灯塔光束扫过克里奥尔民居的彩色墙面,当码头上响起新编的morna旋律,我们看到的不仅是一座港口城市的日常,更是一部大西洋文明的微观史诗——关于如何在不同文明的碰撞中,既不迷失自我,又不固步自封,最终酿造出属于自己的文化佳酿。

发布评论

发表评论: