在几内亚湾的炽热阳光下,多哥首都洛美的大市场(Grand Marché)如同一座沸腾的熔炉,将非洲大陆的原始生命力与现代商业的喧嚣熔铸成独特的文化图景。这座占地1.5平方公里的超级自由市场,由一座1967年建成的三层交易大楼与四周蜂窝状蔓延的街边摊点共同构成,每日涌动着超过6000名商贩与数万名顾客,成为西非地区最具活力的经济神经中枢。

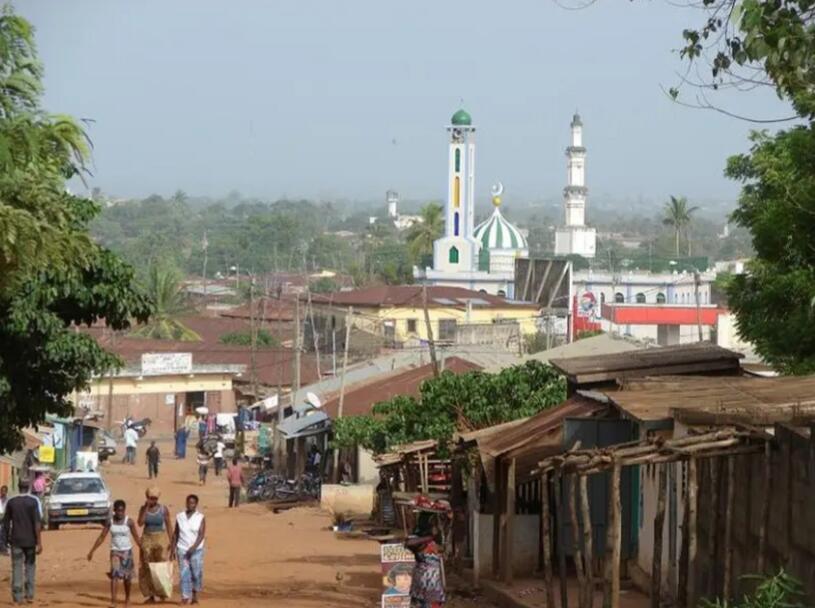

市场建筑本身是一部凝固的历史。中央交易大楼以德国殖民时期的实用主义风格建造,钢筋混凝土结构在热带暴雨中屹立近六十年,外墙斑驳的涂鸦与广告牌记录着从殖民贸易站到独立经济枢纽的变迁。环绕大楼的街巷中,商贩们用木板、塑料布甚至汽车顶棚搭建起临时店铺,形成动态的商业生态——清晨六点,头顶货筐的"移动商店"从四面八方涌入,在主干道两侧织就两条流动的商品长河;正午时分,当阳光穿透铁皮屋顶在水泥地面烙下菱形光斑,商贩们用沾满椰子油的棕榈叶扇驱散暑气;日暮时分,收摊的商贩将货物捆扎成一人高的包裹,在柴油三轮车的突突声中消失在暮色里。

这种空间组织暗含精妙的商业逻辑。三层交易大楼按商品类别垂直分层:底层是生鲜市集,成筐的木薯、堆成小山的菠萝与活禽的鸣叫构成感官轰炸;二层布满纺织品摊位,来自中国、韩国与泰国的印花布在电风扇的吹拂下泛起涟漪;顶层则聚集着电子商品与二手服饰,翻新的智能手机与印有"MADE IN CHINA"的充电宝在日光灯下闪烁。而大楼外的街巷则遵循"触觉优先"原则:香料摊位永远位于上风处,混合着丁香、肉豆蔻与干辣椒的香气;铁器铺的叮当声与修鞋匠的拉线声在巷道中共振;最深处隐藏着巫毒祭品市场,干燥的鳄鱼头骨与猴皮鼓在阴影中散发着神秘气息。

在这个由女性主导的商业帝国中,色彩是最鲜明的权力符号。商贩们身着蜡染布制成的"帕格内"长袍,其图案与颜色构成复杂的身份密码:埃维族妇女偏好靛蓝色几何纹,象征大地与生育;卡布列族人则选择赭红色螺旋纹,暗示祖先的战争图腾。这些流动的色彩方阵中,58岁的市场女王阿沃维如同交响乐指挥家般游走——她能仅凭触感辨别木薯的新鲜度,用约鲁巴语、法语与英语三语切换砍价,更掌握着整个市场23个水源点的分配权。

商业智慧在这里演化为生存艺术。水果商贩艾菲将芒果按成熟度分级陈列:顶层金黄透红的"即食果"标价双倍,底层青涩的"明日果"附赠酸橙调味包;布料商人科乔发明了"触摸定价法"——顾客抚摸布料的时间每增加十秒,价格自动上浮500西非法郎;最精妙的当属巫毒祭品商阿梅沃,她将黑猫骨粉与中药当归混合,包装成"跨国爱情灵药",通过 WhatsApp 接受巴黎与纽约的订单。

市场是观察全球资本流动的绝佳棱镜。在电子产品区,翻新的三星手机与深圳山寨机共享货架,商贩们发明了"组件经济学"——将故障机的屏幕、主板与电池拆解重组,创造出寿命仅三个月的"洛美特供版";纺织品区则上演着文化解码与再编码的戏剧:韩国进口的数码印花布被裁剪成传统裹身裙,中国产蕾丝边饰被缝在巫毒祭司的法衣上,形成令人眩晕的文化混搭。

这种商业创造力在危机中迸发出惊人能量。当2023年尼日利亚货币贬值导致进口商品价格暴涨时,市场迅速催生出"替代经济学":用木薯淀粉替代意大利面,以棕榈仁油提炼"洛美黄油",甚至有化学系学生研发出用高粱粉制造的"本土塑料袋"。这些创新并非简单的替代,而是通过重构物质文化,在全球化链条中争夺话语权。

市场的声学景观堪称人类学奇观。清晨的声波图谱由清真寺的唤拜声与基督教福音音乐叠加而成;正午时分,铁皮屋顶将太阳的炙烤转化为金属颤音,混入商贩们的叫卖声:"新鲜的红鲷鱼!刚从科托努港运来!";傍晚则迎来声学高潮——归家的商贩敲击空汽油桶报时,修鞋匠的铁锤与铁砧碰撞出莫尔斯电码般的节奏,而巫毒祭司的鼓手们开始为夜间仪式试音。

嗅觉维度同样充满戏剧性。香料区的肉桂与香草构成前调,鱼市的腥咸与柴油尾气形成中调,而隐匿在市场角落的巫毒祭品区则持续释放着动物腐殖与草药混合的神秘气息。这种气味分层形成无形的边界,新顾客往往循着烤玉米的焦香深入市场,却在接近巫毒区时突然驻足——那是文化基因对未知领域的本能警惕。

在洛美大市场,每一笔交易都是微观历史的书写,每个摊位都是全球化的神经末梢。当夕阳将铁皮屋顶染成血红色,商贩们开始用粉笔在纸箱上记录当日账目,那些潦草的数字背后,跳动着西非大陆最鲜活的经济脉搏。这里没有博物馆式的文化展示,有的只是生命对生存的永恒歌咏——在汗水中,在叫卖声中,在钞票的沙沙声中,持续谱写着属于非洲的现代性史诗。

发布评论

发表评论: