在纳米布沙漠的黎明时分,45号沙丘的脊线被朝阳切割成一道锋利的金边,不远处,几株千年兰的扭曲枝干在赭红色沙地上投下蜘蛛网般的阴影——这幅超现实的画面,构成了对纳米比亚最精炼的隐喻:这是一个在极端环境中孕育出独特文明形态的国度。作为非洲最后独立的殖民地,纳米比亚将德国殖民建筑、南非种族隔离遗产与原住民文化压缩在82万平方公里的土地上,形成了一部用红砂书写的另类现代史。

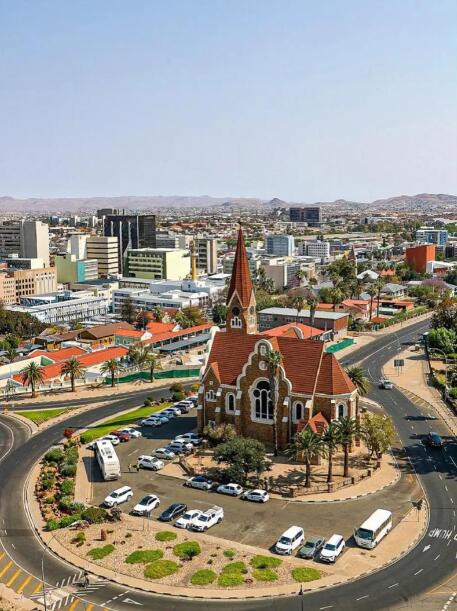

纳米比亚的城市景观是一部凝固的殖民编年史。在首都温得和克,哥特式的基督教堂与德式半木结构房屋比邻而立,市政广场上的骑警雕像仍保持着1903年镇压赫雷罗人起义时的威严姿态。更具戏剧性的是海滨城市斯瓦科普蒙德:这里的海滨大道命名为"元首大街",面包房仍在按百年前配方制作黑森林蛋糕,而博物馆里却陈列着1904年种族屠杀的证据——德国殖民者的军服与赫雷罗人的头骨标本共享同一个展柜。这种记忆的撕裂在吕德里茨达到极致:这座拥有完美新艺术风格建筑的钻石小镇,其地下矿井中至今可见当年劳工用科伊桑语刻写的诅咒文字。当代纳米比亚人用黑色幽默化解这种历史荒诞——他们戏称温得和克的啤酒节是"带着镣铐的狂欢",因为节庆场地正是昔日的殖民者阅兵场。

纳米比亚的荒漠深处,古老生存智慧正在发生量子跃迁。辛巴族的红泥妇女开始用智能手机交易山羊,GPS项圈替代了传统牧人的星象导航;卡拉哈里沙漠的布须曼人将祖传的追踪技能转化为高端狩猎导游服务,他们能通过微信语音向中国游客解释羚羊足迹的微妙差异。最具创新性的是纳米比亚大学开发的"数字口述史"项目:把桑人部落的星图传说转化为AR教育软件,使古老的宇宙观进入公立学校课程。在边远的卡奥科兰地区,前德国军事要塞被改造成当代艺术中心,当地艺术家用废弃武器零件制作的装置作品,在威尼斯双年展引起轰动。这些文化杂交产物,构成了人类学家所称的"后殖民创造性适应"的完美案例。

纳米比亚的岩层是一部打开的史前百科全书。在特威菲尔泉发现的3亿年前化石森林,其硅化木纹理中保存着盘古大陆分裂时的气候数据;而布兰德山的白岗岩上,布须曼人留下的数千幅岩画构成了一套完整的符号系统——研究者发现其中的"飞升人"图案与西藏唐卡中的虹化现象存在惊人相似。更具启示性的是霍巴铁陨石:这个60吨重的天外来客被当地族群奉为"天神的礼物",其金属成分分析直接推动了非洲冶金史的重写。在纳米比亚理工学院,地质学家与人类学家正合作破译这些"石头文献",他们发现埃龙戈山脉的特定岩层走向,竟与赫雷罗人的神圣牛道完全重合——这暗示着原住民对地质构造的认知可能远超现代想象。

纳米比亚的夜空正在成为连接宇宙与尘世的介质。在纳米布兰德自然保护区,非洲最大的天文台阵列捕捉着130亿光年外的星系诞生信号,而同一片星空下,达马拉人的祭司仍在根据星象决定迁徙路线。这种时空折叠现象在索苏斯盐沼尤为明显:当欧洲航天局的卫星校准镜头对准这片"地球火星模拟场"时,附近的奈马族牧人正用祖传方法从盐生植物中提取饮用水。2023年,纳米比亚成为全球首个将"暗天空保护"写入宪法的国家,这项立法既保障了射电望远镜的科研需求,也保护了各部族的星图传说免遭光污染侵蚀。在斯皮茨科佩的巨石阴影下,当代艺术家创作的声音装置将射电望远镜收集的宇宙微波背景辐射,转化为与桑人圣歌和声的电子乐章——这个名为《天问》的作品,恰如其分地诠释了纳米比亚如何在科技与传统的共振中寻找自己的宇宙坐标。

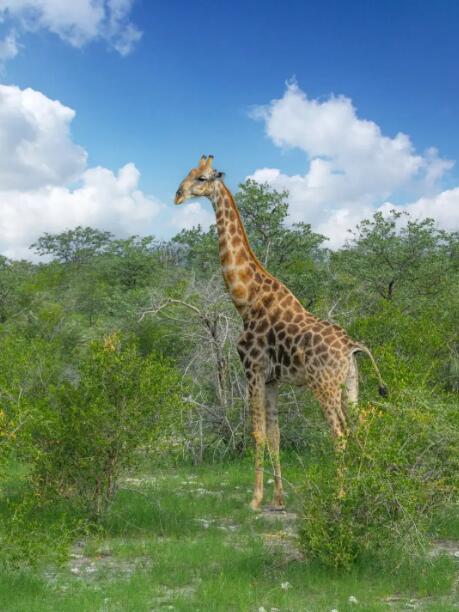

当暮色降临在鱼河峡谷,400米深的玄武岩裂缝将最后一缕阳光折射成紫红色时,纳米比亚展现出它最本质的面貌:这不是一个被时间遗忘的角落,而是一个将多重时空维度压缩在红砂褶皱里的文明实验室。从骷髅海岸的沉船残骸到温得和克的当代艺术画廊,从埃托沙盐沼的火烈鸟群到沃尔维斯湾的集装箱码头,这个人口不足300万的国家证明,所谓"边缘"可能恰恰是观察人类文明演化的最佳位置。正如纳米比亚国徽上的沙漠羚羊——它既警惕地注视着过去,又敏捷地跃向未来。

发布评论

发表评论: