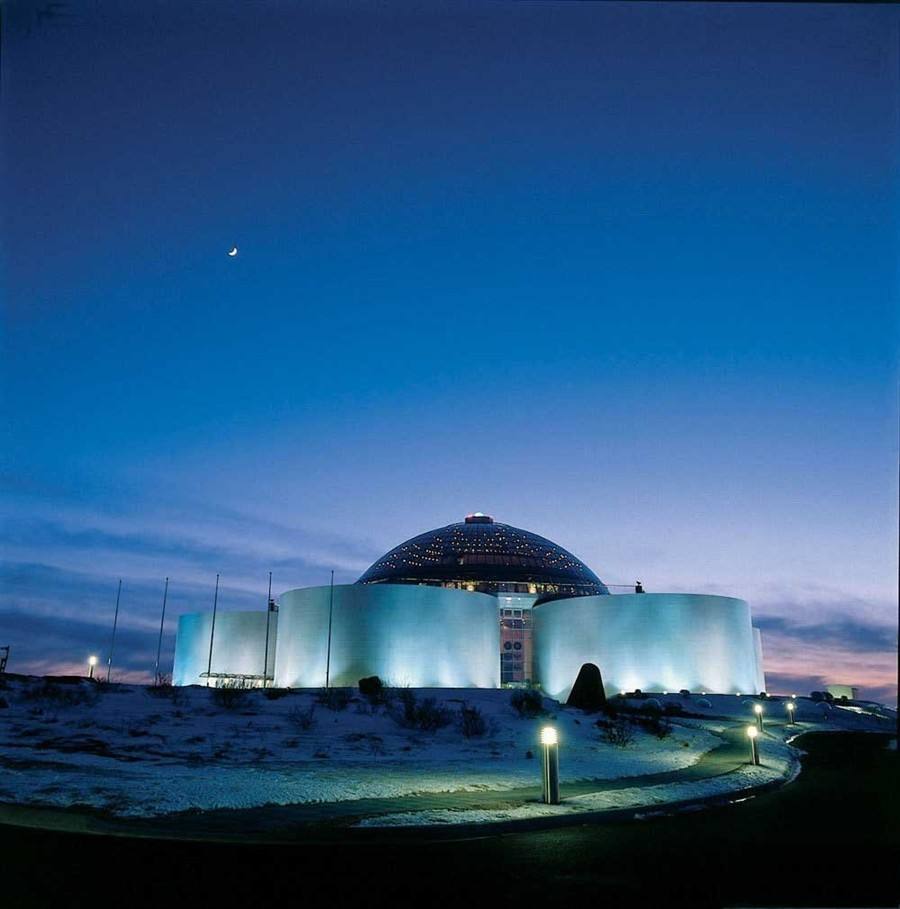

雷克雅未克的夜幕总裹挟着某种神秘的仪式感,当城市灯光次第亮起时,一座银白色穹顶建筑在奥尔塔内斯半岛的山丘上苏醒——珍珠楼(Perlan)如同被施了魔法的巨型珍珠贝,在北大西洋的季风中流转着虹彩。这座由六个热水储罐托起的建筑,既是冰岛人将地热能源转化为诗意的杰作,也是俯瞰极地城市与自然对话的观景台。当我踏入其透明穹顶的瞬间,仿佛闯入了一个关于地球呼吸的透明胶囊。

珍珠楼的诞生本就是冰岛人“变废为宝”的智慧结晶。1991年,六座废弃的热水储罐被改造成建筑基座,设计师将直径25米的玻璃穹顶架设其上,使这座建筑成为全球首个“热水罐上的观景台”。储罐表面残留的焊接痕迹与新刷的银漆形成微妙对比,如同冰岛地质史的断层——那些曾输送地热能源的管道,如今化作建筑外立面的装饰性肌理,在阳光下折射出熔岩流动的光泽。

穹顶的24块弧形玻璃每块重达1.2吨,却以毫米级的精度拼接成无立柱空间。当海风呼啸着掠过储罐群时,玻璃穹顶会发出类似冰川裂隙的细微声响,这种建筑与自然的声学共鸣,恰似冰岛人将地热能源转化为生活美学的隐喻。建筑底层的“地热能量展厅”里,交互式装置实时显示着雷克雅未克地热系统的温度与压力数据,让游客触摸到这座城市跳动的能源脉搏。

乘坐全景电梯升至45米观景台的瞬间,雷克雅未克的全貌如画卷在脚下展开:彩色屋顶的民居簇拥着教堂尖顶,远处雪山与蔚蓝海湾构成天然水墨画,而脚下六个储罐则像巨型竖琴的琴箱,储存着这座城市最滚烫的生命力。观景台的环形步道设有360°互动屏幕,手指轻触即可唤醒对应方位的地理信息——当指尖划过埃亚菲亚德拉火山的位置时,屏幕会播放2010年火山喷发时冰岛人如何用珍珠楼的地热系统为医院供暖的纪录片。

最震撼的体验发生在极昼或极夜时分。仲夏时节,午夜阳光将城市染成琥珀色,珍珠楼化作悬浮在金色海洋中的水晶球;而冬夜降临后,穹顶下的“北极光模拟器”会投射出绿、紫、粉三色光带,与窗外真实极光同频闪烁。我曾在暴风雪夜登上观景台,狂风卷着雪粒撞击玻璃,而室内却温暖如春,这种冰火交织的体验,恰是冰岛人“与自然共舞”的生存哲学。

珍珠楼的“冰川馆”是建筑最令人屏息的空间。这座由冰岛艺术家与科学家共同打造的沉浸式展厅,将瓦特纳冰川的千年冰芯封存在250块透明树脂板中。当游客穿梭在冰蓝色光影构筑的“冰川隧道”时,脚下感应装置会触发不同年代的气候数据——公元1000年的冰芯气泡里封存着维京人航海时的空气,1986年里根与戈尔巴乔夫会谈期间的冰层记录着冷战的阴霾,而最新采集的冰芯则显现出人类世气候变化的痕迹。

展厅中央的“冰川呼吸装置”尤为震撼:通过实时监测冰川融水流量,机械臂会以毫米级精度雕刻冰雕,每块融化的冰水都汇入下方的“时间之池”。当我在冰雕前驻足半小时,目睹一座微型冰川在机械臂下诞生又消融,突然理解了冰岛人面对自然时的敬畏——他们将冰川的呼吸转化为可触摸的艺术,让气候危机不再是抽象概念,而是掌心融化的水滴。

珍珠楼的顶层“天空酒吧”是冰岛人践行可持续理念的微观宇宙。酒吧的吧台由回收的渔船龙骨改造,座椅面料来自冰岛羊的再生羊毛,而鸡尾酒单上的“火山熔岩”“极光之泪”等饮品,均使用地热蒸馏的冰川水调制。最令人惊叹的是建筑顶部的“人工云层”装置——通过收集地热蒸汽与海水雾气,在特定时段制造出微型云朵,当云朵飘过观景台时,游客伸手即可触碰“天空的碎片”。

这种将科幻想象融入日常的设计,在建筑底层的“未来实验室”得到延续。游客可参与设计2050年的冰岛城市模型:用3D打印的玄武岩建造房屋,用地热能驱动的无人机运送物资,甚至通过基因编辑复活已灭绝的极地物种。当我在虚拟现实舱体验“冰川重生计划”时,屏幕中的雷克雅未克已完全被绿植覆盖,而珍珠楼化作悬浮在森林上空的生态枢纽,宛如诺亚方舟的现代变体。

离场时,我在珍珠楼的“声音图书馆”录下了一段海浪声。这座建筑收藏着冰岛全境的自然声响:从火山喷发的轰鸣到海鹦的啼叫,从地热喷泉的嘶鸣到午夜阳光下的风声。当我的录音与历史档案中的1944年冰岛独立庆典欢呼声、1986年冷战和谈掌声叠加时,突然意识到:珍珠楼从来不是冰岛的装饰品,而是这个极地民族写给地球的情书。

站在建筑外广场回望,珍珠楼的穹顶正将最后一缕夕阳折射成彩虹,六个储罐在暮色中化作沉默的巨人。此刻的雷克雅未克,地热管道在地下输送着55℃的温暖,而珍珠楼如同一枚停泊在时间之海的透明胶囊,将冰岛人的生存智慧、艺术想象与生态理想,永远封存在北大西洋的季风里。当海鸥掠过穹顶的刹那,我听见建筑在轻轻吟唱——那是冰川融水与地热蒸汽的二重奏,是人类在极地写下的,关于敬畏与共生的永恒诗篇。

发布评论

发表评论: